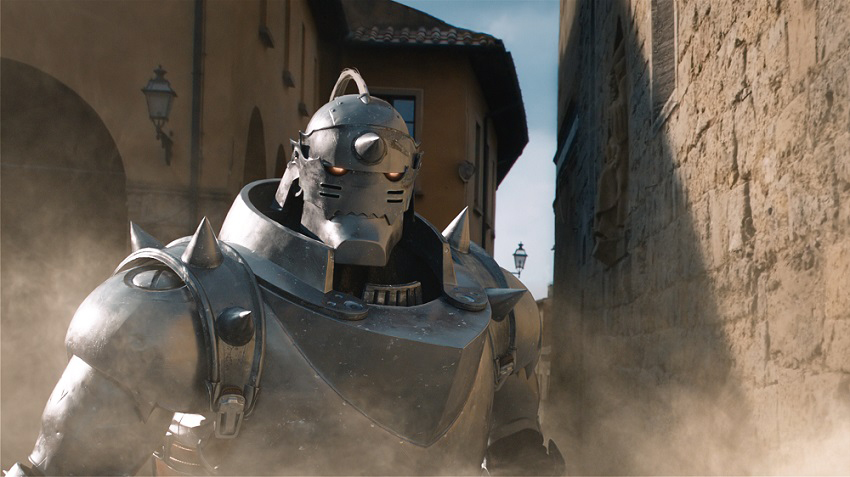

実写化は、複雑なストーリーと世界観ゆえ不可能と言われ続けてきた「鋼の錬金術師」。しかし今年、『ピンポン』(02年)、『APPLESEED』(04年)、『あしたのジョー』(11年)などの映像不可能と呼ばれてきた作品を、最先端VFX技術を駆使し見事映像化してきた曽利文彦監督が手がけた。いかにして、再現不能と思われた作品を現出させることに成功したのか? 日本映画が『ハガレン』により新たなタームを迎える予感を感じさせるインタビューとなった。

<ハガレン6連続インタビュー企画>

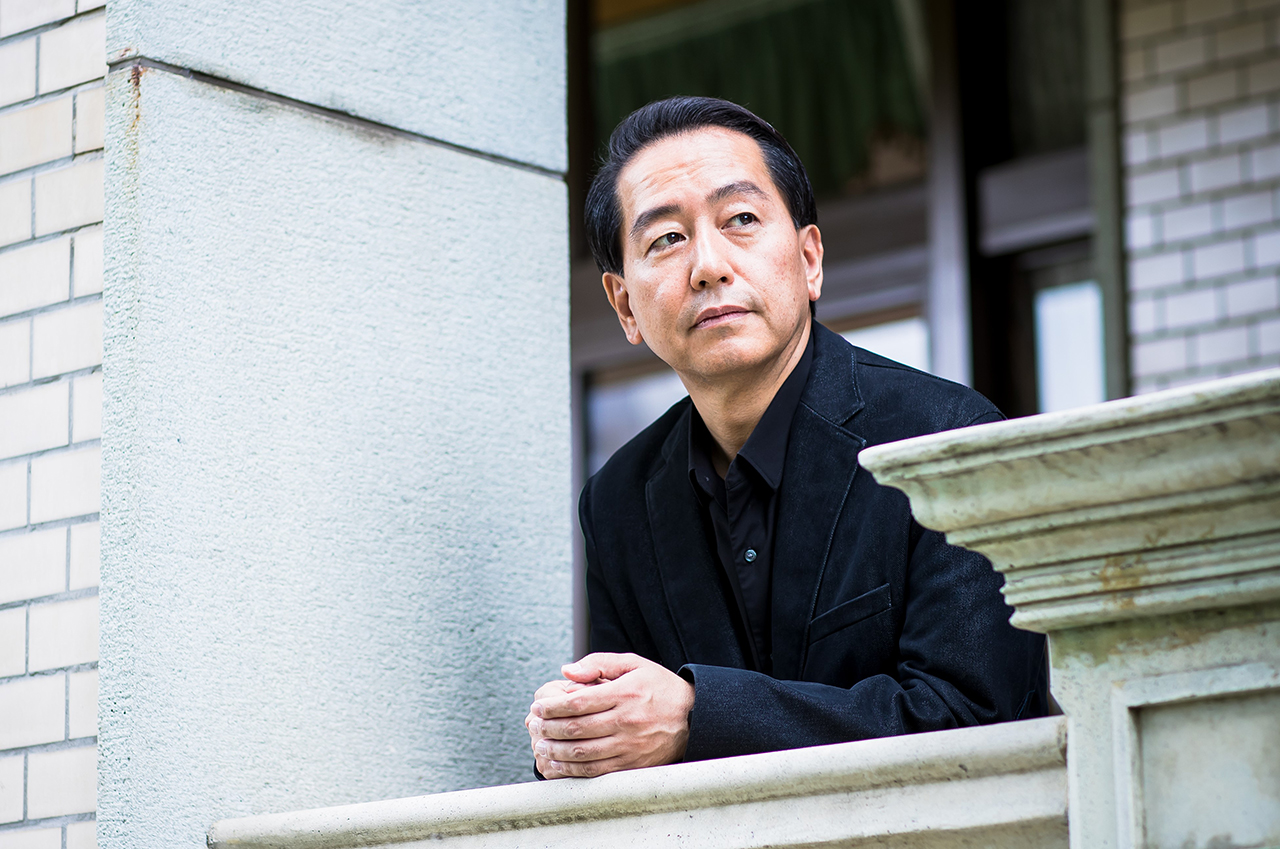

第4回/曽利文彦監督インタビュー

──2013年頃から制作に向けて本格的に動き出していたと聞いております。いつ頃から企画をあたためていたのですか?

「鋼の錬金術師」の原作と出会った10年以上前からですね。この素晴らしい作品を、いつか映画化できたらいいな、という想いは抱いてはいたのですが、その当時の日本の映像技術ではとても無理で(苦笑)。頭の片隅には置きつつ、具体的に動き出すことは長年ありませんでした。ところがここ5年ほどで、急速に技術力が向上し、これならば!というラインに乗ってきたこともあり、2013年頃に本格的に動き出しました。

ファンを安心させつつ、「えっ!」という驚きを与えたかった

──撮影開始が昨年の6月。企画始動から約3年という長い期間は、どう形にしていくかの試行錯誤の日々だったのでしょうか?

はい、全27巻という長い原作をどのようにまとめるか、これが大変でした。ただ、いわゆる3部作などにして全部つめこもう!という考えは毛頭になく、キチンとストーリーテリングし、一本の映画として成立させたいという想いがあったので、原作の序盤を軸にして2時間の映画で作ることを前提に脚本を書き始めました。ただ、序盤にフォーカスを当てるといっても、そこからテーマを絞っていくのが大変。原作そのものが多様性の塊で、一言でいえる作品ではありませんから。なので、エドとアルの兄弟の絆を物語の軸に据えました。

──脚本作りで意識されたことは?

原作に準拠しつつ、映画の呼吸を意識した脚本作りを目指しました。原作ファンの方にも喜んでいただけるように自分が映像として観たかった名シーンを入れていきながら、原作を知らない方にも一本の映画として楽しんでいただきたいので、映画でしか表現できない、原作通りではない部分も楽しんでもらえるような作りを心掛けましたね。

──曽利監督オリジナル要素が見事に溶け込んでいました。特に原作ではあまりスポットが当たらなかったキャラクターが物語を動かす役割を担うなど、原作を知る身としてもニヤリとしてしまう展開が目白押しでした。

ネタバレになってしまうので、誰がとは言えませんが、原作ファンの方にとって安心して観れる部分と、「えっ!」と驚ける新鮮な部分の両方がちゃんと入るように気を付けて作りました。私も『ハガレン』の大ファンですから、『ハガレン』という素晴らしい作品を、一本の映画というエンタテインメントとして成立させるための努力を、一生懸命したつもりです。

──今作ではアームストロング少佐や傷の男(スカー)など、重要キャラが未登場。そこからの物語作りは、相当苦心されたかと思います。

魅力的なキャラクターが多すぎますから絞り込むのは相当苦心しました。もし、今作を気にいっていただいて、続編を観たいという声が多く届きましたら、私も喜んで今作には惜しくも出せなかったキャラたちをふんだんに使って作りたいですね。