実際、展示されている中にはその側面が強い作品もいくつかある。80年代に映画化やコミック化もされた荒俣宏の伝奇小説『帝都物語』や、押井守監督による『機動警察パトレイバー the Movie』などは、都市論、東京論でもある部分も作品の面白さの1つとなっていた。これらが出てきた80年代後半はバブルによる大きな再開発があったことも受けてちょっとした都市論ブームが起こっていた時期でもある。

例えば『機動警察パトレイバー the Movie』は東京が舞台である事が作品で描かれる事件そのものとも密接になっている。この映画は東京が舞台でなければ成立していなかったし、壊れゆく東京がもう1つの主人公だ。公開当時のムック本に「都市暗殺」というコピーが書かれていたのが強く印象に残っているのだが、つまりはそういう物語だ。東京が舞台の事件ではなく“あの頃の東京”を暗殺するための事件。同作ではバブル期の陰で壊れていく東京の風景と、再開発の名のもとに考える間もなく姿を変えていく東京が背景となり、そのことに対する正体不明の苛立ちが滲んでいた。

僕は公開時、あの“正体不明の苛立ち”の描き方に「東京の人間が作った映画だ」と感じた。東京で生まれ育った僕もまた、当時のああいう風潮と自身を取り巻く風景の慌ただしい変化の中に正体のわからないモヤモヤした物を感じ続けていた。実際、押井監督は東京出身者だ。作中でも事件の本質をなんとなくわかるのは後藤隊長だが、これは彼が切れ者であるというだけではなく、彼が東京出身者という設定であることも理由ではないかと思っている。バブルと言えばとにかく景気が良く誰も彼もがノリノリだったと思っている人もいるかも知れないが、実際にはその空気に乗れなかった人たちも数多くいたし、それまでの街が壊れていく風景やそこへの苛立ちやニヒリズムといった暗部もまたあの時代だ。

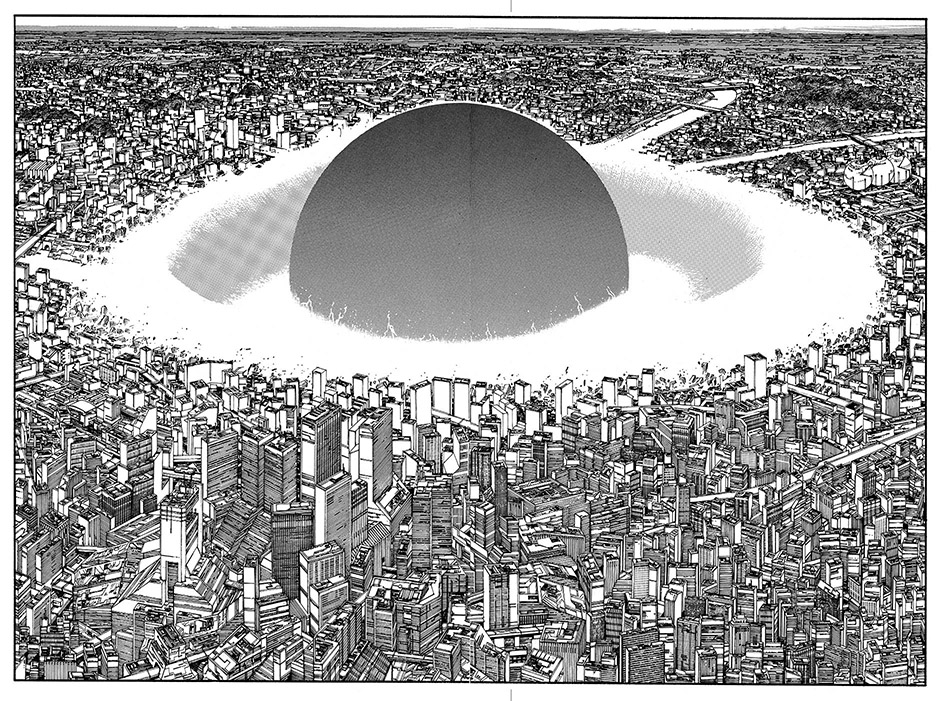

海外において日本を代表するコミックでありアニメと言えるほどの知名度を持つ『AKIRA』も本展示の中では大きなウェイトを持っている。偶然にも2020年に東京オリンピックが設定されていることなど近年では「未来を描いた」という語られ方をすることもある同作だが、実際は戦後から現代(公開時の80年代末)までの近代史の反復だ。起点となる旧東京の消滅は戦争で焼け野原となった東京であるし、原作コミックでもアニメ映画でも、60年代・70年代の学生運動のような暴動が描かれているのはそのためだ。都市と歴史の記号化においては象徴たる作品とも言える。

本展の元となったフランスでの展示も含め、近年、海外でアニメやマンガをはじめとしたカルチャーを紹介したり題材としたりするイベントは増加している。そこで単純にクールジャパンだなんだと言う合唱が出ているのが昨今でもあるが、一方で(これは展示の中でも触れられていたことになるが)、「どう伝えるのか」「何を伝えるのか」ということが大きな課題ともなっている。様々なアプローチが模索され続けている中、幾多の作品そのものを史料とする試みでもある本展はその提示の1つだ。「日本で流行の作品は何か」や「作品の面白さ(価値)」だけではなく新たな見方と視点を付加し伝えた。個人的にこういう試みに大きく惹かれるのは、それが、僕がずっと意識し続けてきている「オタク村の“外”の人たちに、その面白さや魅力をどう伝えるのか?」ということと通じるものがあることにある。それがどれほど難しいことであるのかは、それをやったことがある人であるなら多かれ少なかれわかるはずだ。