クエンティン・タランティーノが映画の脚本・監督をするのは「10作限り」と決めているのはご承知のとおりだが、あと2本となった時点でも「いつか自分の映画でやってみたい」ことはまだまだあった。そのひとつが「映画づくりや映画業界についての映画を撮ってみたい」というもの。そうして頭の中で出番待ちのアイディアを転がしていたとき、ひらめいたのが「1969年のハリウッドに焦点を当てよう」という名案だった。それが『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』の始まりだ。

この思いつきに、タランティーノは大興奮したという。

「この時代を扱うってアイディアに興奮を抑えられなかったよ。60年代の後半、ハリウッドは激変した。ピッピー・カルチャーの流入で、ほとんど一夜にして変わったみたいだった。俺はその頃6歳~7歳で、ロサンゼルスに住んでいたんだけど、かなりよく覚えているんだ。俺はかなり優秀な記憶力を持ってるからね。いちばん思い出すのは、よく義父のカートに車に乗せてもらって、ロサンゼルスの街を走ったこと。そのときどんなラジオが流れていたか、どんなTV番組をやっていたか、どんなCMが流れてたか、映画館に貼ってあった大きなポスターや、どんなビルボードがあったかも。それこそが俺に、“映画”や“ポップ・カルチャー”を意識させた光景なんだ」

タランティーノは個人的な思い出や思い入れを込めながら脚本を執筆。『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』の主人公は、50年代にTVの西部劇で人気者になったものの、時代に取り残されて焦りまくっている俳優のリック・ダルトン(レオナルド・ディカプリオ)と、彼のスタントマンで親友、世話係でもあるクリフ・ブース(ブラッド・ピット)というコンビ。このふたりは「昔、昔(といっても50年ほど前)のハリウッド」にいた人々から少しずつ素材をもらい、クリエイトしたキャラクターだ。

「リックのキャラクターは、TVでスターダムにのし上がったのに、映画俳優へのシフトチェンジがうまくいかなくて活躍の場を狭めていった何人かの俳優たちが入っているんだ。たとえばタイ・ハーディンとかエド・バーンズ、ピート・デュエルとかさ。彼らはスティーブ・マックィーンになれたかもしれないのに、なり損なってしまった。でも、こうした俳優たちはスタート地点みたいなもので、そこから俺たち自身のヒーローを作っていったんだよ」

このリックと、彼にとってなくてはならない相棒であるクリフの関係性は、この時代に特別な関係を築いていたアクション・スター&スタントマンがヒントになっている。バート・レイノルズ(本作でジョージ・スパーン役をやるはずだったがリハーサルの後に急逝してしまった)とハル・ニーダムなど、この時代のアクション・スターには専属のスタントマンがいることが多かったのだ。タランティーノ自身、自分の映画に出たある俳優と老スタントマンの姿を見て、大いにインスパイアされたらしい。リック&クリフはお互いに依存し合っている、長年の相棒。この映画は“バディ・ムービー”としても最高なのである。

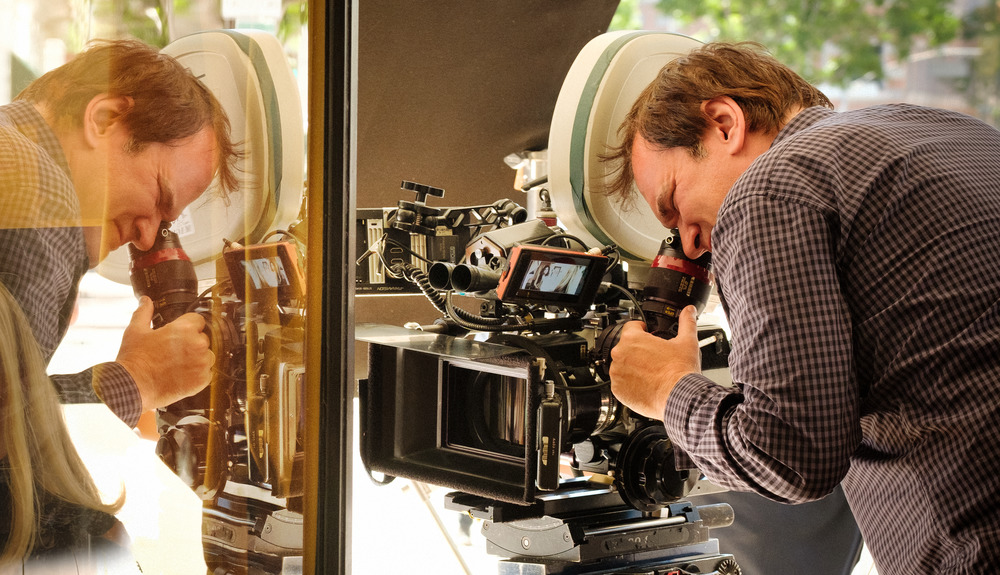

このリック&クリフを、レオ&ブラピが初共演で演じるというのが贅沢。ふたりは最初から息が合っていた、とタランティーノは言う。筆者がセットでふたりの共演を見たのは、ふたりが別れの予感にしんみりしたくないあまり、「西部劇の監督でイケてるのは誰だ?」ゲーム(名前を挙げてああだこうだ言う)をするシーン。サンフェルナンドバレーのメキシカン・レストラン“カサ・ヴェガ”で、隣のブースに座らせてもらって目と鼻の先に見たブラピ&ディカプは、めちゃめちゃリラックスした様子。しかしカメラが回り出すと、ふざけた会話の中に哀切を感じさせる、少年同士のような名演を見せて、タランティーノを喜ばせていた(残念なことに、このシーンの遊びの部分はほぼカットされてしまった)!