ホイチョイ・プロダクションズ 馬場康夫 ロングインタビュー

第1回

『私をスキーに連れてって』(’87年)からはじまった80s伝説、ホイチョイ青春3部作。メガホンを取ったのはホイチョイ・プロダクションズ代表の馬場康夫。2016年、夏到来に合わせ湘南の海で『彼女が水着にきがえたら』(’89年)『波の数だけ抱きしめて』(’91年)を回想してもらった。2万字に迫る独占ノーカットロングインタビューを3回に分けてお届けする。

インタビュー・文/栗本斉 写真/石森孝一

取材場所/神奈川県葉山町

――馬場さんにとって、湘南ってどういう場所なんですか。

まず、僕は海というもの自体にいい印象はないんですよ。あまり泳げるほうではないので。僕が行っていた成蹊学園という学校は、毎年のように全員海の家に行って泳がされるんですよ。遠泳をさせられるので、みんなたいていは小学校6年くらいで3kmは泳いでいる。でも、僕は中学の時にようやく1km泳げるようになったっていうくらいだから、あまり海は好きじゃないんです。

――意外な話ですね。

逆に、スキーは小学6年生で初めて行ったんですが、なんて楽しいんだろう! って。海に行くよりもスキーのほうがいいなって思っていたんですが、そうそうスキーなんて行けないじゃないですか。

――たしかにそうですね。

僕は、1974年から1977年までの間、大学生だったんですけれども、当時は大学生なら誰でも車の免許を取るんです。僕は超オタクで家にこもっているタイプだったんですが、どんなオタクでも、大学生になる時には免許を取る。そうすると、ちょっと運転したくなるじゃないですか。あの頃は、親が乗っていたスカイラインの鍵を、ちょくちょくちょろまかして動かしては、ぶつけて怒られたりとか。みんな、そんな状況で車を運転していましたからね。なかには中古の車を買ったり、ボンボンで親から車を買ってもらっているやつもいましたけれど。

――ドライブは学生のステイタスでもありましたからね。

それで、当時の大学生が最初に車に乗って行くのは、間違いなく横浜なんです。ユーミン(荒井由実)の「海を見ていた午後」という歌の中に“山手のドルフィン”というのが出てきて、「ドルフィンはどこだ?」って探すのが僕らの世代では定番でした。周りも全員「ドルフィン」には行っていて、「ドルフィン」を制覇したら、今度は横浜の元町を征服するわけですよね。それで、マルコ・ポーロのように地図をかいちゃうと、遥か西方に湘南という土地があるなと気付くんです(笑)。

Album『MISSLIM』荒井由実

「海を見ていた午後」ほか収録

1974年発表 Universal Music

――やっと湘南が出てきました(笑)。

僕らは加山雄三世代なので、加山さんがお生まれになった、あの茅ヶ崎あたりには行かなきゃいけないだろうと、大学3年の頃にようやく湘南に足を踏み入れ始めました。その前にも、高校の時に、クラスのみんなで七里ヶ浜に行ったこともあったんですけど、車に乗り始めてからは、藤沢とか辻堂とかあっちのほうに先に行くようになっていたんですよ。それで、まだ茅ヶ崎に加山雄三さんが経営していたパシフィックホテルがあったので、そこで泳いだりしていましたね。あのホテルは、サザンの「HOTEL PACIFIC」っていう歌にも出てきますけれども。あとは、葉山マリーナがまだリゾート・ホテルをやっていて、そこにもプールがあったのでよく行っていましたね。いずれにしても、都会のもやしっ子でオタクだったので、海で泳ぐのは磯臭くて汚いっていうイメージだったんですよ。

Single「HOTEL PACIFIC」サザンオールスターズ

2000年発表

Victor Entertainment/SPEEDSTAR RECORDS/Taishita Label

――それでも、湘南にはよく来ていたというのが面白いですね。

毎年、夏には4、5回来ていましたよ。彼女がいたわけではないし、オタクでしたから、ずっと本を読んでいましたけれどね(笑)。さっきのユーミンの話でいうと、彼女が結婚する直前の1976年に発表したアルバム『14番目の月』の中に「天気雨」という曲があって、“サーフボードなおしに「ゴッデス」まで行くと言った”って歌っているんです。それで、その「ゴッデス」ってどこ? って探したりとか、そんなことばっかりしていましたね。

――この頃には、すでに映画を撮られているんですよね。

そうですね。僕は高校生の時から8ミリで映画を撮っているんですけど、大学に入ってからは16ミリのカメラを買って映画を撮り始めたんですよ。1時間半くらいのちゃんとした映画を撮ったんですけれども、それが『イパネマの娘』というタイトルで、この作品は完全に湘南が舞台です。そして基本的には、『彼女が水着にきがえたら』のストーリーなんですよ。かなり脚本を手直しはしていますけれど、相模湾に宝が沈んでいてそれを探すというプロットはまったく同じ。

――『彼女が水着にきがえたら』のストーリーは、フランス映画『冒険者たち』の影響もありますよね。

そうそう、だから『彼女が水着にきがえたら』よりも、その前の『イパネマの娘』のほうがさらに『冒険者たち』から影響を受けています。あの映画は全てのシーンがすばらしくて、それを言い出したらキリがないですよね。主人公のジョアンナ・シムカスが、クールなアラン・ドロンではなく、おじさんっぽいリノ・ヴァンチュラを好きだったというところも、僕らにとっては夢があったし(笑)。

映画『冒険者たち』チラシ

――たしかに意外でしたね(笑)。

僕は大学で情報工学のコンピュータを専攻していたんですけれども、データ処理の研究課題で、同じ大学の学生1200人くらいに好きなアイドルと映画の集計を取ったんです。その結果、一番人気があったアイドルはキャンディーズのランちゃん(伊藤蘭)で、映画は『冒険者たち』でした。あの映画の日本公開は1967年だから、僕たちが大学生だった時から考えると10年前の映画なんです。だからリアルタイムではなく、二番館やテレビで観ていたんでしょうね。

――その『イパネマの娘』の撮影で、さらによく湘南には足を運んでいたんですね。

実際に撮っていたのは、すでに社会人になってからなので、休みの日にみんなで湘南に来て撮影していました。僕が監督で、僕の親友がカメラマンをやっているんですけれども、普通に考えれば休日のたびに映画撮影なんて、遊びの要素がない限り誰も付き合ってくれないじゃないですか。でも、時代が東京ではなく湘南のほうに風が吹いていたから、いろんな意味で話題があったし、遊び感覚で来ることができたんです。逗子マリーナや葉山マリーナも行きましたけれど、一番は三崎のシーボニアマリーナですね。今でも変わっていないですけれど、あそこができた時はものすごくインパクトがありましたね。カッコよくて、すごいのができたなっていう。

――その頃の湘南は、どんな雰囲気だったんですか。

1978年から1980年くらいの間は、書店に行くと湘南のムック本だらけでしたよ。いっぱい出ていて、誰もがそれを見て車で向かっていたので、134号線はめちゃ混みでしたね。今よりも若者が車を持っていたので、みんな車で来ていましたから。もちろん今も混んでいますけれど、あんなのは渋滞のうちに入らないですよ。だってひどい時なんて、1ミリも動かないんですから。そのため、僕たちはすごく裏道に詳しくなりました。『波の数だけ抱きしめて』にも、裏道を案内するシーンが出てきますけれど。でも、今行けっていわれても、道もずいぶん変わっているだろうから、全然わからないですけれどね。

――湘南はメジャーなドライブコースだったんですね。

東京から行くと、長柄のトンネルを抜けて、逗子デニーズがあったところの渚橋の交差点を、鎌倉側の右に行くか、葉山側の左に行くかで空気が全然違っていてね。今日は右の雰囲気だな、とかね。僕は左折するのが好きだったんですよ。左折すると江ノ島、茅ヶ崎方面よりも、ほら、大人の雰囲気じゃないですか。長者ヶ崎があって、荒崎、和田長浜、それから三戸浜。そのあたりはプライベート・ビーチというかシークレットな感じがあって、「サーフサイドビレッジ」というリゾート・ホテルなんかは何度も利用させてもらいましたよ。でも今は、右折して湘南ウエストに行く方が多いですね。海岸沿いに稲村ヶ崎を通って茅ヶ崎まで行って、また戻ってくるみたいな。江ノ島の横に「DIEGO BY THE RIVER」というカフェができて、ウッドデッキになっていてめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。よくそこに行きますね。あまり言えないけれど、巷で話題の有名人に会ったこともありますよ(笑)。

――今の馬場さんのお話を聞いていると、映画のように風景が浮かんできますね。

『イパネマの娘』は、そんな湘南ブームの最中に、1978年から3年くらいかけて土日で撮影したんですが、本当に楽しかったですね。映画ってごっこ遊びだから、カーチェイスのシーンとか撮っていると、みんなもハイになれたし。あと、宝探しをする内容だったから、湘南に行くというのではなく、自分たちも宝探しに来ているという気分になれましたね。その3年間は人生で一番楽しかった時期かもしれない。ビッグコミックスピリッツで『気まぐれコンセプト』の連載が始まるのは、『イパネマの娘』の撮影が終わった直後ですね。

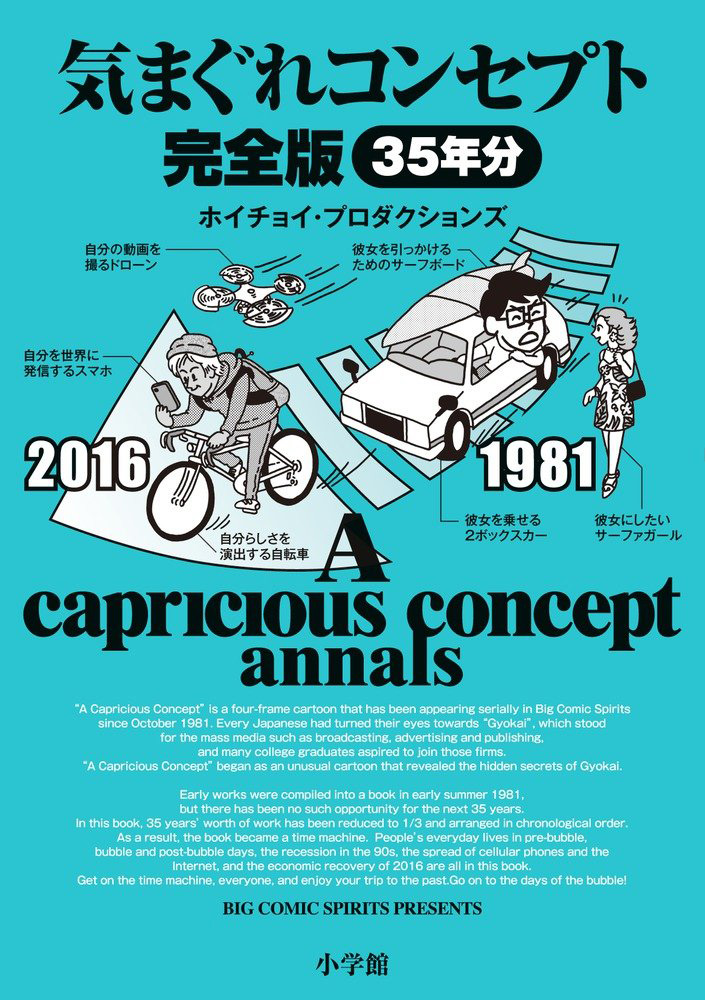

書籍『気まぐれコンセプト 完全版』

2016年発表

©ホイチョイ・プロダクションズ/小学館

――じゃあ、馬場さんの映画の原点はスキーではなくて、湘南だったんですか。

いや、実はそうじゃなくて、高校3年生の時に撮った8ミリにはすでにスキーのシーンがあったし、大学3年の時に撮った1時間くらいの8ミリ映画なんて、スキー・チェイスがメインの映画だったんですよ。その当時はスキー・チェイスなんて撮っているやつなんていないじゃないですか。だからすごくヒットしましたよ。大学の学園祭で上映したんですけれど、すごくお客さんが入った。当時はスキーって忘れられていた遊びだったので嬉しかったですね。だから、スキーに関しては海よりも思い入れがあるんです。

――ということは、『私をスキーに連れてって』を先に撮ったというのも必然なんですね。

『私をスキーに連れてって』が当たったから、「もう1本撮らせてやるよ」っていう話になって。その時に、「実は僕、社会人になったばかりの時に『イパネマの娘』っていう映画を撮っていたんですよ」っていって、『彼女が水着にきがえたら』の企画を持っていきました。今になって思えば、『私をスキーに連れてって』が当たったんだから、次にどんな企画を持っていっても通りますよね(笑)。

DVD

『私をスキーに連れてって』

フジテレビジョン・小学館・ポニーキャニオン

(1987年11月劇場公開作品)

Ⓒ1987 フジテレビ・小学館

DVD

『彼女が水着にきがえたら』

フジテレビジョン・小学館・ポニーキャニオン

(1989年6月劇場公開作品)

Ⓒ1989フジテレビ・小学館

――じゃあ、すんなりと企画は通ったわけですね。

通りましたね。プロットも、『イパネマの娘』のものを、脚本家の一色伸幸くんと共に、作っていきました。彼とは朝まで怒鳴り合いの大喧嘩なんかしたけど、いい脚本家なんですよ。僕より年下だったのに、ずいぶん生意気で噛み付いてくるんです。僕が「こんなふうに適当にやればいいんだよ」っていうのを、彼は「それじゃダメでしょ」っていう役割だった。一色くんは『うつから帰って参りました』っていう本を書いてベストセラーになったんだけど、その時に、「馬場は『躁から帰ってこない』」っていう話になって(笑)。当時から僕は躁っぽくて、彼は鬱っぽかったけれど、なかなかいいコンビでしたね。

『ツバメ号とアマゾン号』

アーサー・ランサム (著), 神宮 輝夫 (翻訳)