ヴィム・ヴェンダースとの恐ろしくも幸せな日々

池ノ辺 どういう流れでヴェンダース監督の名前が出たんですか。

高崎 これはすごく長いストーリーなんですが(笑)、めちゃくちゃ短くすると、もともと僕がヴェンダース監督のことが大好きだったんです。学生の頃に『都会のアリス』(1974)を観てどハマりしました。そこで8ミリカメラを買って自主映画を撮り始めて、そうやって撮った映像にはライ・クーダーの音楽を当ててみる、そんな大学生だったんです。バイトで得たお金は全部8ミリのフィルムに注ぎ込んで、撮った映像を寝ないで編集して、人に見てもらって、そんなことをずっとやっていました。自分はそこで編集を学び、映像の面白さを覚えたんです。その時のカメラは今でも僕の仕事部屋に置いてあります。

池ノ辺 まさに高崎さんの原点だったんですね。そのまま配給会社、たとえば東宝などに入って映画の道に進もうとはならなかったんですか。

高崎 映画は大好きでしたし、作りたかった。映画を作りたくて自主映画を作ったり演劇をやってみたりもしたんですが、就職先として映画会社に行ってもカチンコを打つ自分がイメージできなかったんです。学生ですから何もわかっていなかったんだとは思うんですが、とにかくカチンコの近くにいたいとなんとなく思っていて。その頃って、CM出身の映画監督がすごく多かったんです。市川準さんとか。自分が行きたかったのはここかもしれないと思って、そこにはまっていったんです。ふりかえると、僕の始まりはヴィム・ヴェンダースなんです。

池ノ辺 それはチャンスがあったら会ってみたいですよね。

高崎 そう、もしチャンスがあるなら会って一緒に仕事をしてみたい、その筆頭でした。たとえ断られても楽しいですし(笑)。柳井さんもすごく好きだというので、だったらヴェンダース監督に頼んでみようとメールを送ったんです。

池ノ辺 そうしたら‥‥。

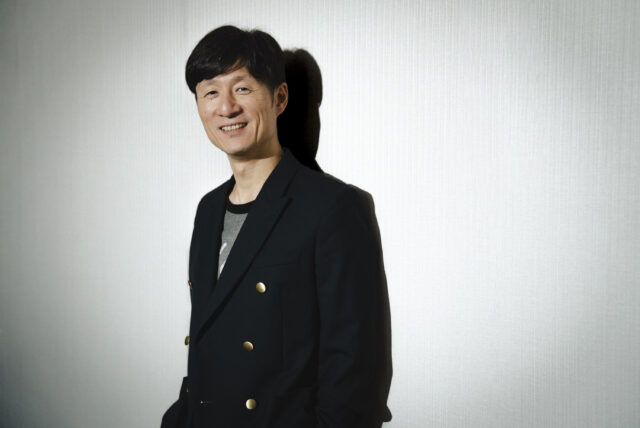

高崎 「I’m in.(参加するよ)」って返事が来ました。そのレターは出力しサインしてもらって額に入れて飾っています(笑)。そこからはもう、映画少年の血が騒いで、僕は今54歳なんですけど20代のような頑張りをしました(笑)。本当にものすごくリスペクトしている人なので、そんな人にがっかりされたくないという一心でした。

池ノ辺 いってみれば高崎さんにとっては神様みたいな存在、ヴェンダース監督が目の前にいて一緒に脚本を書いていったんですよね。どういうやりとりをして仕上げていったんですか。

高崎 彼からまず言われたのは、日本の役者が演じて日本でロケーションしていくので、日本の人が観て「なんだこれ?」と違和感を持たれるような映画にはしたくないということでした。そう思われないようにするためには、お前が、そこのところを管理するんだぞと言われたんです。それがもとにあったので、彼は僕の話をものすごくよく聞いてくれました。だから通常だと考えられない最前線の特等席をもらえた。そんな場所にいて、大好きな監督にこいつダメだな、って嫌われてしまったら終わりなんで、めちゃくちゃ大変でしたけど。

池ノ辺 高崎さんがおっしゃる「嫌われたくない」というのは、単純にいいことばかりをいうのと違いますよね。

高崎 本当にそうです。今日この場で意見が合わなくてギクシャクしたとしても、半年後、出来上がったものが素晴らしくてハッピーだったら、その時のギクシャクなんてどうでもよくなる。本当の意味で嫌われないというのは、最終的にはいい映画、いい映像を作ることだと思うんです。

ここ最近ないくらい最高の環境で映画が作れたと彼が思ってくれること、自分のキャリアの中でこんな映画が生まれてよかったと思えること、かつ彼自身が満足するだけじゃなくて手応えもある。そういう映画が作れたら最高ですよね。ですから緊張している暇もなかったですし、「わーっ、目の前に神様がいる、どうしよう!」という気持ちは1ミリもなかったです。自分にとってはヴェンダース監督と一緒にいることがゴールではない。こんな素敵な出会い方ができて、最高に好きな人と仕事ができているんだから、彼にとっても僕たちにとっても最高の1本にしたい。そういう映画であってほしい。だからこそ遠慮は絶対にしない、ありがとうとも思わない、いや感謝はするんだけれど、そこで終わりにはしない。とにかく素晴らしい映画にするために今何をすればいいのか、そういうモードになっていました。

池ノ辺 お話を聞いているだけでも緊張感を感じてヒリヒリしてきます。

高崎 「I’m in.」ともらった瞬間から、自分の中に、恐怖、もっと言えば “ ポジティブな恐怖 ” がずっとあって、それは今もあるんです。これから日本で公開されて、どう受け止められるのか。ヴェンダースという偉大な監督の晩年のこの1本が、彼にとって、また映画の歴史にとってどういった位置づけになるのか、いろんなことが重なって、この先、この映画の意味というものが見えてくるんだろうと思います。

池ノ辺 そうやって一緒に、脚本を書き始めてから映画ができるまで、どのくらいの時間をかけたんですか。

高崎 2022年の5月に東京でシナハン(シナリオハンティング)して、7月にベルリンで一緒に脚本のひな型を作って、帰ってきてすぐに脚本を書いて送り、それを修正して、9月の末には撮影が終了していました。

池ノ辺 そんなに短い期間で?

高崎 12月から1月にベルリンで編集作業をするという、ものすごいスピードでやりました。ヴェンダース監督は78歳になるそうですが、めちゃくちゃタフでした(笑)。とにかく映画のことをずっと考えている人でした。