大会社の人事部長として日々神経をすり減らし、家では妻との離婚問題、大学生になった娘との関係に頭を悩ませる神崎昭夫は、久しぶりに母の暮らす東京下町の実家を訪れる。ところが、割烹着を着ていたはずの母は、若々しく、恋愛までして生き生きと暮らしていた。ここにも自分の居場所はないのかと戸惑う昭夫だったが、あたたかい下町の人々や新たな“母”と向き合うことで、次第に見失っていたことに気づかされてゆく。

本作のメガホンを取るのは、時代とともに家族の姿を描き続けてきた山田洋次監督。91歳にして90本目の監督作となる本作では、いまこの令和を生きる等身大の親子を心情豊かに描く。主演は約50年に渡り山田監督の作品の出演してきた吉永小百合。下町に暮らす母・福江を演じる。その息子・昭夫を演じるのは映画やドラマで人気の大泉洋。山田監督作品への出演、吉永小百合との共演はともに本作が初となる。

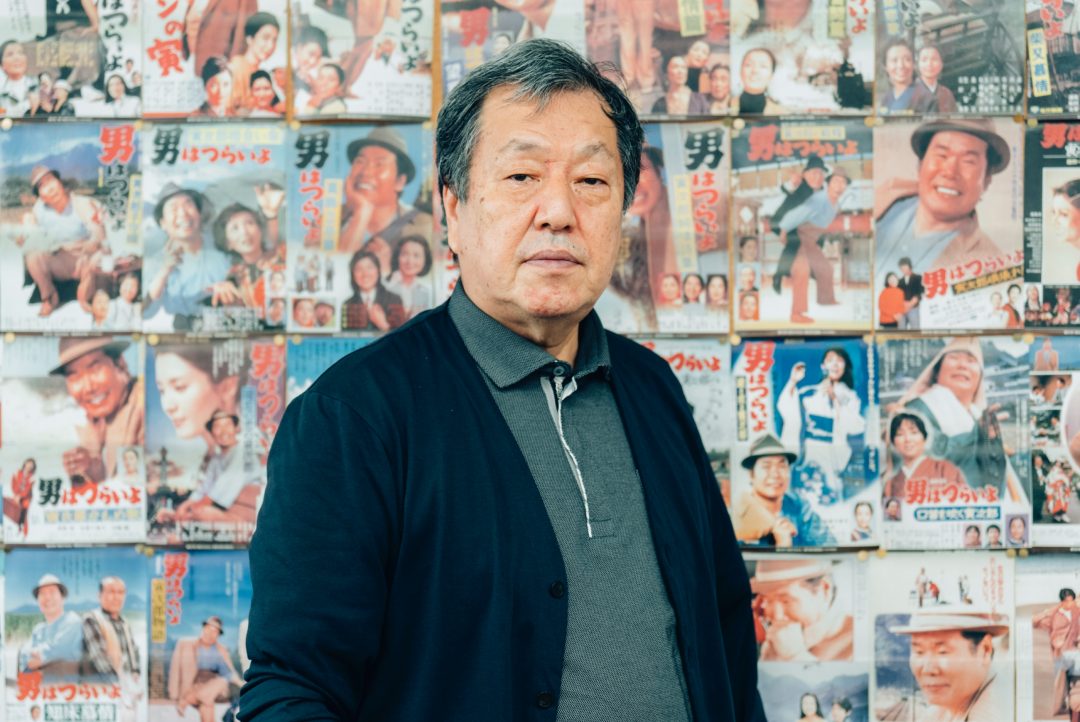

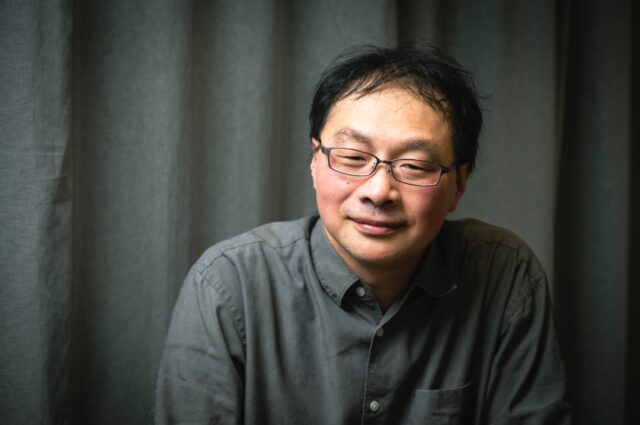

予告編制作会社バカ・ザ・バッカ代表の池ノ辺直子が映画大好きな業界の人たちと語り合う『映画は愛よ!』、今回は、『こんにちは、母さん』、さらに『学校』シリーズ、『男はつらいよ』シリーズなど、約30年に渡り山田洋次監督作品を製作担当として支え続けてこられた齋藤朋彦さんに、本作品・映画への想い、山田監督との撮影の思い出などを伺いました。

井上梅次監督の “椅子持ち”から山田組に入るまで

池ノ辺 齋藤朋彦さんは、現在は㈱松竹映像センター顧問で、また山田洋次監督の製作部門を長いこと担当されてこられたわけですが、映画に関わるようになったのはどういうきっかけからですか。

齋藤 母の知り合いの伝手で、学生時代に松竹大船撮影所で製作主任をしていた沼尾さんという方を紹介してもらったんです。そうしたらすぐに、大船撮影所で明日からテレビドラマの撮影が始まるから、見習いアルバイトのような形で、『嵐を呼ぶ男』(1957)などの監督を務めた井上梅次さんの “椅子持ち” をやれと言われて、そこがスタートです。

池ノ辺 最初はドラマの撮影だったんですね。

齋藤 そうです。そのあと、井上監督について東映や松竹を回って、約2年半、運転手をしながらドラマや映画の監督助手のようなことをしていました。

池ノ辺 もともと映画の世界に入りたい、という気持ちはあったんですか?

齋藤 漠然と映画は面白そうとは思っていました。井上監督を紹介された時には、演出志望ということで入って、ゆくゆくは助監督をやって脚本を書いて、という思いはありましたね。でもある時、井上監督から1冊の推理小説を渡され、これを脚本にしてみろと言われて、書いてみたんです。それを持っていったら「これは感想文だよ」と言われて(笑)。これはもう才能ないんだなと諦めはついたんです。それでも大学を卒業してからも、そこでフリーで助監督をやっていたんですが、25歳の時、沼尾さんから、今度は製作をやれと言われて、半ば無理やり製作部の方に入れられたんです。

池ノ辺 助監督から監督になるのかと思ったら製作に行った(笑)。

齋藤 当時は今よりずっと製作担当の人数も少なくて、かなり大変でした。

池ノ辺 山田洋次監督とはいつから組むようになったんですか。

齋藤 『男はつらいよ』シリーズでは44作目(1991)からです。最初は山田監督の作品ではなくて、併映作品を担当しました。当時はお正月映画の寅さんは大概2本立てで上映されていて、それが前田陽一監督や朝間義隆監督の作品だったんです。山田組に対抗するというか、それぞれ競い合っていい映画にしようという気風がありました。

池ノ辺 そこからどうして山田監督のところへ?

齋藤 そんなふうに何本かやっていくうちに、山田組の製作の方がお年で退職することになって、誰か付けなければというので僕に白羽の矢が立ったんです。山田監督が脚本を書くのに使っていた神楽坂の旅館に連れていかれて、「今回の監督の作品の製作助手を担当する齋藤です」と、売られちゃったんです(笑)。

池ノ辺 山田監督は当時おいくつくらいですか。

齋藤 当時、60歳くらいでしょうか。あの頃、脚本を書くのは手書きかせいぜいワープロで、それが書き上がるのを見ながら待っていたら、「見てたっていい脚本なんか書けないんだよ。その辺の新聞でも読んでろ」と監督に言われて、僕は生まれて初めてそこで新聞の1面から終わりのテレビ欄まで全部読みました(笑)。