初日から感じた窪田正孝の“底力”

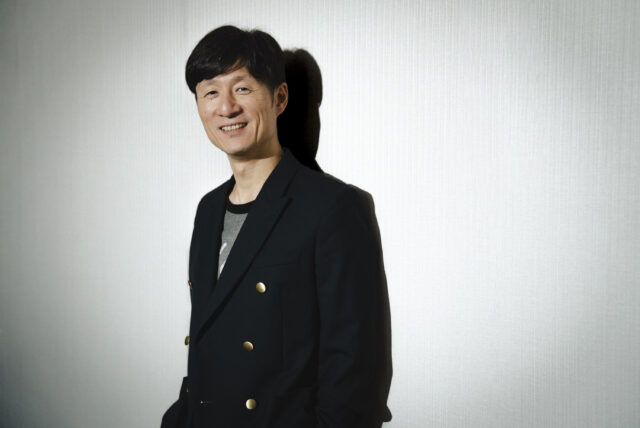

──詩人であるペンギンを演じた窪田正孝さんとは『64-ロクヨン-』(16年)でも共演されていますが、久々にご一緒してみていかがでしたか?

先ほどもお話したように、原作を読んだ段階からペンギンがどうなるのか気になっていて、ペンギンを擬人化して窪田くんが演じると聞いても想像できなかったんです。撮影初日から、なんと窪田くんのペンギン役がばっちりハマりすぎていて驚いてしまって。だってペンギンですよ(笑)。ただペンギンみたいな歩き方や動きをすればいいというわけにはいきません。彼はいろんなパターンのお芝居を用意してきて、ひとつずつ現場で試していたんだと思いますが、初日ですでに掴んだ様子でした。そんな姿を見て窪田くんの役者としての底力をひしひしと感じましたね。石井岳龍監督の『蜜のあわれ』(16年)で金魚役の二階堂ふみさんのお芝居を見て以来、金魚役は彼女しか演じられないと思ったように、ペンギン役は窪田くん以外に演じられる役者はいないと思いました(笑)。

──(笑)。現場では窪田さんとどんなお話をされたのでしょうか?

「ペンギンだもんね。難しいよね」なんてことばかり話していました(笑)。どの現場もそうですが、僕はこれまで役者同士でキャラクターについて話すとかそういったことはあまりしてこなかったんです。もちろん全体的な流れに関して「あのシーンはどうなるんだろうね。楽しみだね」という話をすることはありますが、あとは雑談ばかり。とくに窪田くんとは以前も共演していますし、素晴らしい役者さんなので、言葉にしなくてもお互いに通じ合うところがあったのではないかなと思います。

鷹巣とペンギンの関係、それぞれの言葉

──まったく違うタイプの鷹巣とペンギンですが、奇妙な友情で結ばれているようにも見えます。この二人の関係をどのように解釈されましたか?

鷹巣が言葉にできないこと、あるいは思っていることを、ペンギンが言葉で表していたんじゃないかなと。そこが居心地いいと鷹巣は感じていたのかもしれないですね。また、その逆もあるかもしれない。それに、この映画のキャッチコピーに「だって おまえじゃ どうしようもないじゃないか。」とありますが、それは鷹巣がペンギンに言ってるように見えて、じつは自分自身に言っているんじゃないかとも思うんです。彫師として父親を超えられないことや、妻と子どもの関係もそうですよね。これは僕の勝手な解釈ですが、おそらく鷹巣がペンギンに言ったことはすべて自分に向けたものなのではないかと、そんなふうにいまは感じています。

──「詩人も彫師もアーティストである」という監督のコメントからも、二人が共鳴しあっていたように感じたのですが、永瀬さんにとって異業種のご友人はどのような存在ですか?

刺激的な存在ですね。また作詞家やミュージシャン、デザイナーの友達が多いのですが、みんな映画が好きで、僕の出演した作品に対してとても素直な意見や感想をくれるんです。「今回はごめん、ちょっとダメだった」とか「私、ああいう男許せない」とか(笑)。そういう率直な感想はすごくためになりますね。音楽や洋服に対してリスペクトの気持ちを持っていますし、友人たちにシンパシーを感じたりもします。ほかにも写真家や画家の友人がいますが、ペンギンのような詩人は残念ながら知り合いにはいませんね(笑)。