BOØWYというバンドがデビューして、今年で35周年である。

しかしながら、解散宣言を発表してから30年の歳月が経過している。

どういうことかお判りだろうか? そう、非常に短命なバンドであった。「バンドは生き物である」という自説を数十年来展開してきた僕にとって、そして、より長くそのバンドを見聞きし続けたいと願う僕にとって、BOØWYは実に儚い存在だった。言うなれば“閃光”のような存在だった。

だが、その閃光の内実を問うことは、閃光を見た者が、長い時間を掛けて、問いただし解き明かす人生の質に匹敵するものでもある。

時間とは、残酷で無慈悲なものである。何の理由も問わず、ただ秒針は右へ傾いていく。一方で、進みゆく時間に抗うことができるのは、音楽ファンを含めたヒトの特性でもある。その特性を翼にして、短命だったバンドの実相に迫ってみたい。

連載コラム“前口上”

洋の東西を問わず、バンドが再結成する際、もっともキーになるのは経済的側面、すなわち「カネ」である。

個々のバンドに即して詳しくディテールを追えば、経済的側面が再結成の主な要因ではない場合もあろうが、大なり小なり「カネ」が再結成理由に上がる段階で、すでに、その再結成されたバンドは、元のバンドでは、ない。

似て非なるものであろう。

なぜなら、若気の至りで始めたバンド内において、もし仮に「みんなで億万長者になろうよ!」と発言するメンバーがいたとしても、それは、夢想に近いものであり、したがって、無根拠なものだ。

ところが、再結成するバンドは、そこにどんな経年変化をした音楽的進化があろうとも、過去に手にした何らかの栄光という名に含まれるカネをどうしても考えてしまうという一点において、夢想に近い無根拠なものに頼ってはいない。すなわち、それが加齢に伴う人の経年変化の半ば内実に近い。

もちろん僕としても、経年変化や人的熟成を、完全否定するわけではない。

だが、経年変化や人的熟成は、“連続性”を投影してはじめて、その含蓄が判ってくるもの。一度解散というピリオドを打ったバンドと、再結成したバンドの、最初のピリオドと再結成の始点は“非連続”であることを忘れるべきではない。

換言すれば、確実に流れた時間=最初のピリオドと再結成の始点の間を、逐次、音楽で表現してはいないということになる。

非連続であれば、やれ「(ルックスの)劣化が激しい〜その逆もあり」だの「今=再結成後、昔のこの楽曲を(時を経て)聴くと妙に新鮮」などの、視覚聴覚上のインパクトをわかりやすく出せる〜そして、現代人はそうしたインパクトを容易に欲する〜けれども、実は、非連続であるがゆえ、過程を見せずに、終点と始点を強引に見せるため、強印象が生まれるのは、当然の帰結である。

そして、僕は、そうした強印象を産ませるものは、よくできた“演出”の類いだと思っている。

さてここに、よくできた演出がほとんどなかった、和製ロックバンドの最高峰に君臨する彼らを紹介せねば、なるまい。

そう、BOØWYである。

6年余りしかなかった活動期間において、彼らが示したものは何だったのか?

そして、ライブ活動無期限休止を宣言したヒムロック(氷室京介さん)によって、再結成の可能性が、限りなくゼロに近づいたBOØWYの足跡が・作品が、いまだに僕らの胸を叩き続ける理由を記してみようと思う。

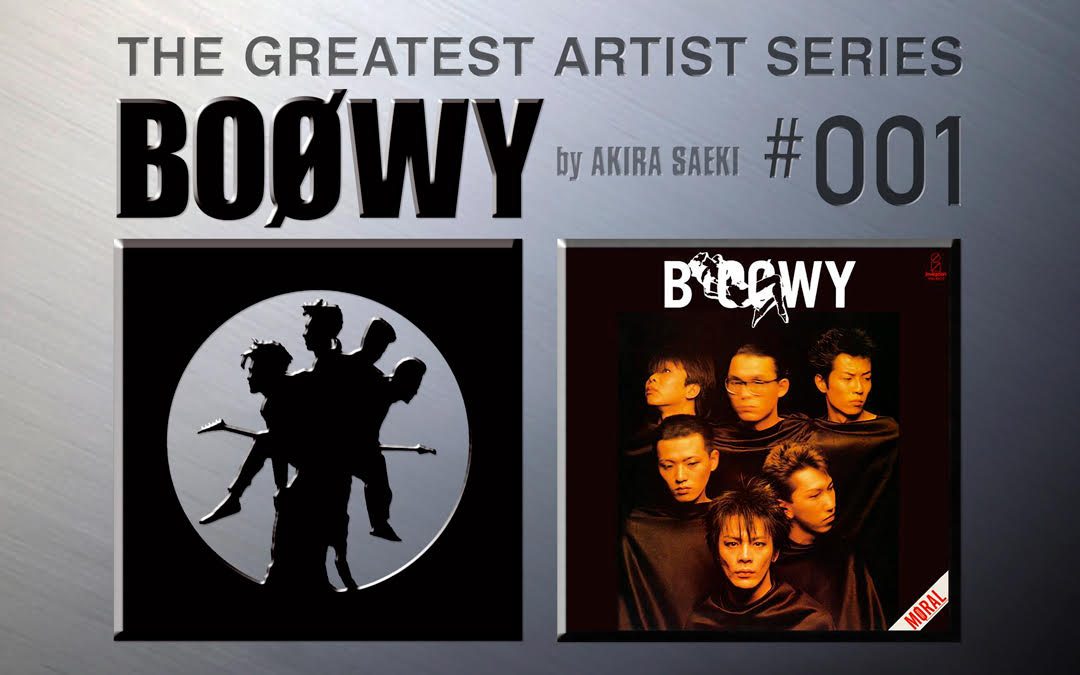

=1st Album『MORAL』(1982年3月リリース)=

シンバルをつぶしたような音に、フランジャー(ドップラー効果を利用したエフェクター)をかけた、出だしの音が、両耳の中で回る「Introduction」。ここから名曲「Image Down」へと移っていく流れ=くだりは、BOØWY史上、1、2を争う“聴き手の血流速度を上げる”パートである。

1枚のアルバムが、歌詞を伴った楽曲からいきなり始まるのではなしに、「Introduction」と銘打って、インストゥルメンタル曲から始まるようにしたのは、彼らが一種のコンセプト・アルバムとして『MORAL』をとらえていたのではないか? と判断しても行き過ぎではなかろう。

こうしたサウンド・デザインと形容できるセンスを人知れず磨いていたのは、布袋寅泰さんである。

『MORAL』は、デビュー・アルバムでありながら、最初で最後となる“6人のメンバーからなるBOØWY”を刻んだ作品。

多くの人がアイコンとして知るBOØWYの4人のメンバー、つまり、氷室京介(『MORAL』時の表記は“狂介”)、布袋寅泰、松井恒松(のちに常松と表記)、高橋まこと(『MORAL』時の表記は“信”)の他に、もう一人のギターリストである諸星アツシとサキソフォンの深沢和明が音を刻んでいる。

さらに言えば、『MORAL』のレコーディングの後半になって、それまでドラムスを叩いていた木村マモルがドラマーという位置から外れたため、オーディションをおこない、そこに颯爽と現れたのが、高橋まことであった。

したがって、本作で高橋は、2曲しか叩いていない。

加えて記せば、最初期のBOØWYの表記は“暴威”だったのでもある。

漢字表記の暴威であったら、僕はファンになったかどうかは判らないけれども、今考えると、暴威という表記は、一種の時代感だったのかもしれないな、と思う。

横浜銀蠅や亜無亜危異(アナーキー)の例を挙げるまでもなく、漢字表記により傾奇者(かぶきもの)的な見られ方と不良性=強面を付帯させ、そこに“ロック・ミュージックを演っている”という特殊性を出したかったとも考えられる。

BOØWYの存立過程を見つめてみると、中心にいるのは明らかに氷室さんであろう。そして、氷室さんの強面的側面に、サブカルチャーの感覚を入れたのが、布袋さんだったと思う。

これは、僕の全くの推測の域を出ない見解だが、表記上の暴威がBOØWYになる過程には、日本的傾奇者の感性を打ち出した氷室さんに、洋楽のパンク・ニューウェイヴのサブカル/トレンド感覚を入れた布袋さんの感性の陰が見え隠れする。“スタイリッシュであること”を古い感性軸から解き放ち、1980年代初頭として新しくする……その対立構造は、やがて融合構造へと変わっていくのだ。

「ミュージシャンの皆さん! 近年、1発レコーディングしていますか?」

(↑僕の独り言です)

“楽曲に魂が宿るかもしれない”…と考えられ、1980年代初頭に注目を集めていた1発レコーディング。そんな考え方は、全くの幻想かもしれない。

が、全くの幻想ではないかもしれない。

ギミック=仕掛けや、体裁を整える意識を捨象したサウンドは、今聴いても、感動の痛点を叩く。

それが『MORAL』である。

(付記)

1:『MORAL』のサウンド・プロデューサーを務めたのは、“マライア”という高度な演奏技術を持った和製プログレッシブ&フュージョン・バンドのベーシストであった渡辺モリオ氏。

渡辺氏は、サーファー系レイドバック・サウンドを得意としたフライング・ミミバンドを経由して、ハードにして巧妙なサウンドを編み出すマライアに参加したゆえ、プレイの幅がかなり広かったはずだ。そうした渡辺氏のプレイを直接・間接に受け止めながら、松井さんが自分を表すプレイ〜孤高のダウン・ピッキング奏法〜を自らに決めていくのは、とてもよく判るし、必然的でもあろう。

2:バンドメンバーにサキソフォン・プレイヤーがいるのは、2 TONE(ツートーン)・ムーブメントを作り出したザ・スペシャルズやマッドネス(共にUKのバンド)や、「ノックは夜中に」を世界的にヒットさせたメン・アット・ワーク(Australiaのバンド)に見るように、ギターで押し切るバンド・サウンドよりも(私見では)どことなくお洒落な感覚を放つ。この“どことなくお洒落”な感覚は、ジャン・ポール・ゴルチエの服をステージ衣装にした最後期のBOØWYまで引き継がれることとなるのを、忘れない方がいい。

3:2 TONEバンドは、スカ(レゲエの前身となるロック・ステディよりもさらに前身の音楽スタイル)を得意としたが〜というか、スカしか演らなかった〜、本作の「Give It To Me」のギターはレゲエ・バッキングからスカ・バッキングへと至る。「Watch Your Boy」では、途中、エコーとディレイを使った“ダブ”というレゲエの一手法が出てくる。アルバム・タイトル曲「Moral」もスカであるし、「Guerrilla」もスカだ。“ラスト・パンク・ヒーロー”と名付けられたBOØWYが、パンクを逸脱したニューウェイヴをすでに射程に入れていたにもかかわらず、多くの人は「エアロスミスとアナーキーとサザンオールスターズを足して、3で割ったバンド」というような認識しか持ち得なかったのが、BOØWYの悲劇の始まりでもある。

4:アルバム・タイトル曲「Moral」にて、氷室さんは“人の不幸は大好きサ”と歌っている。僕には、今歌うべきリリックに思えて仕方がないことを明言しよう。

面と向かっては〜あるいは、打ち出している歌詞内〜では、「頑張ろう」「頑張って」「ずっと友だちだよね」「家族にありがとう」……などと言っていながら、ひとたび匿名の世界に入れば、ディスリスペクト=ディスりと罵詈雑言が乱立する現況。ならば、最初から“人の不幸は大好きサ”と自己表明すればいいではないか?

無論、そうしたネガティブな気持ち側面ばかりを持つのが、人間ではない。

しかしながら、歌は、人の醜さを・脆さを・暗部を歌ってこそ、聴き手を光の指す方へ向かわせることができるのではないだろうか? と同時に、暗部と明部は、背中合わせになっており、いつでも反転することを肝に銘じるべきである。「不幸は幸」「色即是空」。それが、ロックである。

<現存する唯一のBOØWY公式アーカイブ・サイト>

http://sp.boowyhunt.com/