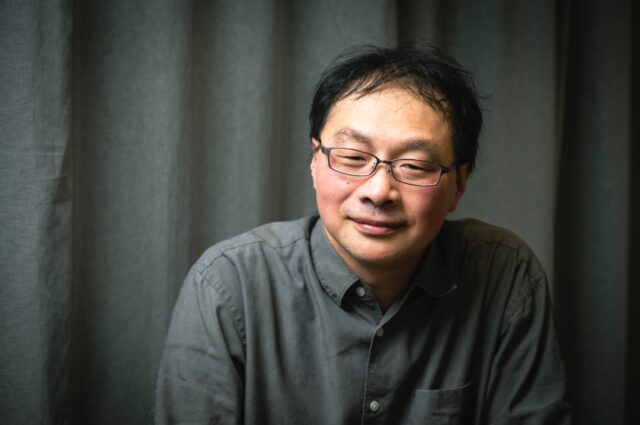

今年のカンヌ国際映画祭は、若手日本人監督の出現に沸いた。初出品ながら映画『淵に立つ』で「ある視点」部門の審査員賞を受賞した深田晃司監督。これまでも映画『歓待』(2010)が東京国際映画祭「ある視点」部門作品賞、『ほとりの朔子』(2013)がフランスのナント三大陸映画祭でグランプリとヤング審査賞をダブル受賞するなど、既に世界の注目を集めていた新鋭で、フランスの全国紙ル・モンドは「怒れる監督」という見出しと共に高く評価して報じた。 一方、日本の映画業界はいま、いわゆる“原作モノ”と呼ばれる小説やマンガ原作の実写化が台頭し「オリジナルの作品はなかなか企画が通らない」と言われる現状がある。そんな中で、何年もオリジナル脚本を書き続け、監督としてメガフォンを取り、自らの世界観をもとに映画製作を続ける深田監督は、極めて稀有な存在と言えるだろう。その深田監督は、いま何に対して怒り、何と戦っているのか。

「“悪”を演じないでください。脚本を信じてください」

──カンヌ初出場にして初の受賞、おめでとうございます。本作は、映画『歓待』の元になったプロットから誕生した作品とのことですが、もともとの構想から教えていただけますか。

最初にシノプシスを書いたのは、2006年のことですが、構想はかなり変わりましたね。 けれど、平穏に暮らす家族のもとに八坂(浅野)がやってきたことで、不思議な共同生活が始まり、やがて悲劇が起きるという構造はまったく同じです。もともとの構想では、後半から、臓器移植の話になる展開でした。夫婦がある因果関係がある少年の命を助けるために、自分の娘の臓器を差し出すという、なかなかいいラストだと思っていたのですが、臓器移植は、血縁関係にない他人が決める権限がありませんし、調べれば調べるほど、非実現的な設定だとわかってきて、これは難しいなと。そうした法律の壁にぶち当たって、その展開は断念することになりました。なので、最初に書いたシノプシスの前半部分で撮ったのが『歓待』で、臓器移植の部分をあきらめたことで、もうひとつの新しいテーマが出てきて撮れたのが『淵に立つ』です。

──撮影前に、主演の浅野忠信さんとかなり話し込まれたようですが、どんなことを話されたのですか。

浅野さんには、とにかく「悪を演じないでほしい」とお願いしました。レクター博士(映画『ハンニバル』の殺人鬼)のような悪のヒーローにはしてほしくないので、基本的には夫婦とは普通にコミュニケーションをとってほしいし、状況に応じて笑ったりもしてほしい、笑顔も怖い面も両方が見える人物にしたかったんです。とはいえ、「両義性を演じる」ということになるとまた違ってしまうので、その両義性に関しては、自分が既に脚本の中や人間関係に描いたつもりでした。ですから、浅野さんには脚本を信用してもらって、「悪も善も意識して演じようと意識しなくても大丈夫ですよ」とは言った気がしますね。一方、夫婦役の二人は、現場でも細かい演技プランを練ったり、時には演劇論を戦わせていたようでした。

──深田監督は現場で「監督は本当にスタッフやキャストの話や意見をよく聞いてくれる」という声が上がるそうですが、本編ではどんなかたちで活かされていますか。

細かいところではさまざまにありますが、例えば、浅野さんの意見から「赤色」が八坂のテーマカラーになりました。映画では、八坂の不在時にも彼が家族を支配しているような演出として、家の中のあちこちに赤をちりばめました。 それから古舘さんからの芝居の提案はそのまま採用させてもらいましたね。古舘さんの意見を反映させてよかったと思っているのは、八坂(浅野)と章江(筒井)の関係を、利雄(古舘)が怪しむシーンです。八坂と章江が岩陰から出てきた後に、利雄が章江に二人の関係を疑って聞こうとするけど聞けないというシーンで、脚本にはセリフは一切書いていませんでした。でもいざ撮影の段階になった時に「視線を交わすだけでは、さすがに(観客には)わかりづらいかなあ」と思って、現場でセリフを増やしてみたんですよ。夫が「章江」と妻の名前を呼ぶと、妻が「なに?」と振り返るのですが「いや、何でもない」と夫は会話を終わらせる。それで撮影してみようとしたら、古舘さんが一言、「(監督は)役者の力を信用してないな」と言って、にやりと笑ったんです。それで、もともとの脚本通り、セリフ無しで撮影してみたら、ふたりは視線の交わす演技だけで、ちゃんとそれをわからせる芝居をしてくれた。嬉しかったですね。