映画『淵に立つ』©2016映画「淵に立つ」製作委員会/COMME DES CINEMAS

映画と小説の違いから考える 深田監督にとっての「いい映画」とは

──ル・モンド紙が深田監督を「怒れる監督」と呼んだ話は有名ですが、どの作品にも鋭い社会批評性がありますよね。

批評性は重要だと思っています。「作家性」もそこにあると思う。というのは、その昔、映画は35ミリフィルムで撮るもので莫大なお金がかかるから、ある意味、選ばれた人しか撮れなかったものが、いまやスマホで簡単に撮れてしまう時代になりましたよね。映画というのが特権的なものじゃなくなったときに問われるのが、「なぜ映画をつくるのか」ということで、そこで求められるのが個々の視点、つまりは作家性だと思います。そこには、映画という装置を通しながら、「自分にはこんな風に社会や世界が見えている」というような、世界の見え方をきちんと示していくということだと思うんですね。

──映画を撮った後で、それを小説として執筆されましたよね。映画と小説とではだいぶアプローチが異なると思うのですが、初めて小説を書かれて、いかがでしたか。

まったくアプローチが異なりますよね。今回初めて小説を書きましたが、その違いが、とてもおもしろかったです。まず僕にとっての「いい映画」とは、他者性がきちんと描かれている作品なんです。映画は集団創作なので、いかにして、俳優やスタッフの考えを取り込んでいくかというのが大事になります。リアルな世界では、自分ひとりではなく、たくさんの異なる人たちがいて、ものすごく複雑な他者性で成り立っている訳であって、その中で自己が成立している。映画は、他者ばかりがいる世界にカメラを向けて作っていくので、そうした他者性を取り込みやすい表現なんです。だからこそ、制作段階でも、スタッフキャストの考え方だったり、脚本では書かれていないロケ地で起こる偶発的な出来事や環境を拾って、映画に取り込んでいく。そうすることで、他者性はおのずから作品に反映されていきます。そうしたことをせずに、僕の狭い脳みそだけを反映した映画をつくれば、それは箱庭みたいな世界観になってしまいます。でも小説は全部自分ひとりで書いていく表現なので、まったくアプローチが違いました。そうなると、いかに自分の中に他者性を見出していくのが大事なんだなと、書きながら思いました。八坂が何を考えているのか、それは映画の中では描きません。映画では「人の内面なんてわかりません」という前提で、関係性と状況、アクションだけを描いて、後はお客さんの想像で補ってもらう。でも小説はそういうわけにはいかないので、いかにして映画の中で描かれている他者というものを、自分の中に見出して描いていくかという過程は、おもしろかったですね。小説では、映画では採用されなかったエンディングを書いています。

──映画も小説もタイトルは『淵に立つ』ですが、これは、劇作家・平田オリザさんの言葉から来ているとか。

そうなんです。この映画でオリザさんは直接的には関わってはいないのですが、もともとオリザさんの「いい芸術を作ろうとすれば自ずと人の心の闇を覗かないといけない。それは崖の淵に立って、その下の暗闇を覗き込むようなものだけど、芸術家自身がそこに落ちてしまってはそもそも表現などできない。ギリギリまで行きながら踏みとどまれるのが芸術家なんだ」といった感じの言葉がとても印象的で、そこからいただきました。

──25歳の時に、平田オリザさんが主催する劇団「青年団」に演出部として入団されていますが、平田オリザさんとは師匠と弟子の関係と理解していいのでしょうか。

僕は勝手に「師匠」と思っていますが、オリザさんは「弟子じゃない」って言うと思います(笑)。映画を撮りたいと思っていた当時、青年団の舞台を観て、一番驚いたのは、人の心の描き方でした。誰一人、自分の感情を説明するようなセリフを話さないんです。平凡な日常会話やしぐさや視線から、この人はいますごく苦しいのかもしれないと登場人物の心情が想像できるようにできていて、それがすごく現代的で新しいと思いました。でも考えてみると、エリック・ロメールや成瀬巳喜男や小津安二郎にしても、僕がいいなと思う映画監督は、登場人物が、そう簡単に本音を明かすようなセリフはしゃべりません。それに、例え本人が本音のように話していても、それが本当に本音かなんて本人さえもわからないはずだと考えています。それが無意識が発見された20世紀以降の人間観であって、それを現代の日本語で、もっとも洗練された形式で舞台にしていたのが平田オリザの劇団「青年団」だと思っています。

──わかりやすいセリフやテレビ的な手法が台頭してきたのは、映画業界のシステムや製作現場の変化によるところも大きい気もしています。深田監督は日本の映画業界の多様化を目指すNPO法人「独立映画鍋」での活動も続けていらっしゃいますよね。

そうですね。でも活動する中で、これから変わっていくかもしれないという希望も感じますが、同時に、これはなかなか変わらないだろうなあと思うこともしばしばです。最近では映画『シン・ゴジラ』がヒットしましたが、それは喜ばしいことだけど、(映画をつくる側からすると)それほど喜んでもいられないことだと思っていて。庵野監督がこれまで積み重ねてきた実績や東宝が育ててきた「ゴジラ」というブランド力とか、ヒットの要因はいろいろとあると思うけど、やっぱり東宝の持つ興業網の圧倒的なシェアと宣伝力はそのベースになっているはずで。いまの日本映画業界の歪みのひとつは、一部の大手映画会社による独占的な興業形態にあります。そこが改善されない限り、その仕組みの中でどんなにヒット作が出ても、日本映画の多様性は育っていかないんだろうなあとも思っています。

──そうした中で、オリジナルで映画を撮り続ける深田監督のような方が、今回カンヌで賞を獲り、注目されることで業界全体の変化につながるといいのですが。ところで、次回作は準備されていますか?

次作はインドネシアを舞台にした青春ドラマをつくりたいと思っています。『ほとりの朔子』のインドネシア版というイメージですね。多感な思春期を描くということは、僕にとって本質的なモチーフである人の孤独や、死への想念などを描きやすいテーマでもあるので、やっぱり何度でも題材にすることになると思います。

取材・文・写真 / otoCoto編集部

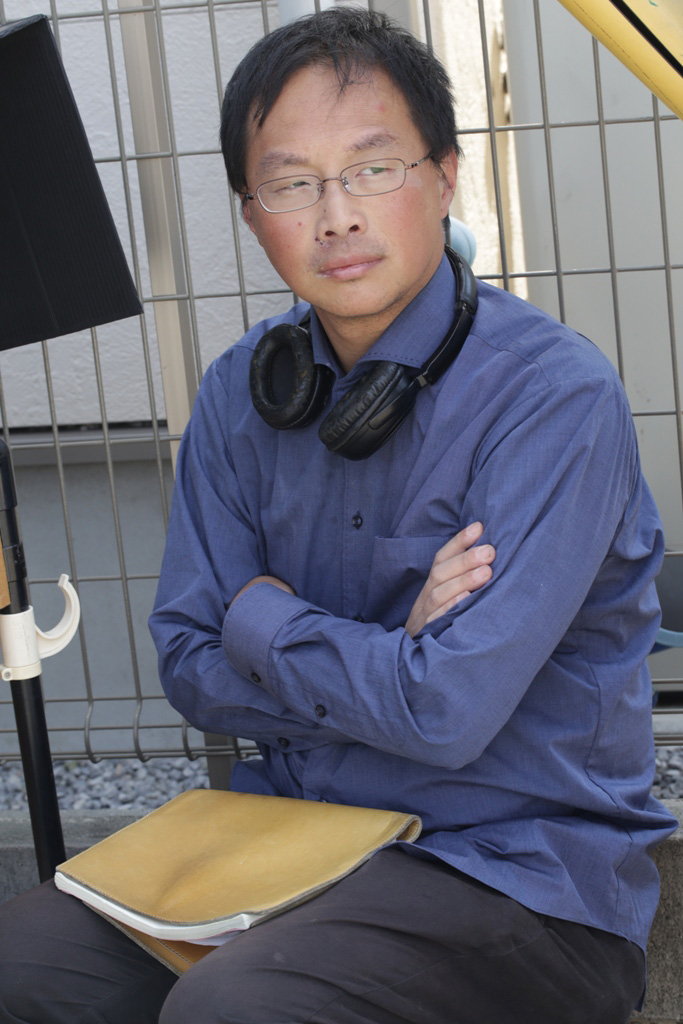

深田晃司(ふかだ・こうじ)

1980年、東京生まれ。大学在学中に映画美学校フィクション・コース第3期に入学、映画制作を学ぶかたわら、数多くの制作現場に参加。数本の自主映画を監督した後、2005年、劇作家・平田オリザが主催する劇団「青年団」に演出部として入団。2008年に「青年団」のオールキャストで制作した映画『東京人間喜劇』はローマ、パリの映画祭で正式招待された。『歓待』(2010)で東京国際映画祭「ある視点」部門作品賞受賞。『ほとりの朔子』(2013)でナント三大陸映画祭グランプリを受賞。2016年『淵に立つ』で、第69回カンヌ国際映画祭「ある視点部門」審査員賞を受賞。

©2016映画「淵に立つ」製作委員会/COMME DES CINEMAS

映画『淵に立つ』(2016)

浅野忠信主演で、第69回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門で審査員賞を受賞した人間ドラマ。下町で小さな金属加工工場を営みながら平穏でつつましい暮らしを送っていた夫婦とその娘の前に、ある日、夫の昔の知人である前科者の男が現われる。奇妙な共同生活が始まるが、やがて男は残酷な出来事を起こし、その後、忽然と姿を消してしまう。8年後、皮肉な巡り合わせから夫婦は男の消息を掴むものの、そこから夫婦のひずみがあぶりり出されていくーー。静かな狂気を秘めた主人公を浅野が熱演し、彼の存在に翻弄される夫婦を『希望の国』、『アキレスと亀』出演の筒井真理子と、深田監督作品でおなじみの古舘寛治が演じている。

10月8日(土)より、有楽町スバル座ほか全国ロードショー 公式サイト:fuchi-movie.com

スタッフ 監督・脚本・編集:深田晃司 撮影:根岸憲一(J.S.C) 企画:米満一正・深田晃司 主題歌:HARUHI「Lullaby」(Sony Music Labels Inc.)

キャスト 浅野忠信(八坂草太郎) 筒井真理子(鈴岡章江) 古舘寛治(鈴岡利雄) 太賀(山上孝司) 篠川桃音(鈴岡蛍) 真広佳奈(8年後の鈴岡蛍)

製作国:日本・フランス合作 配給:エレファントハウス、カルチャヴィル

カンヌ国際映画祭の受賞により世界で注目された“現代における家族”の光と影。 深田晃司監督が初めて執筆した小説で、映画では使われなかったもうひとつのエンディングを迎える。 発行:ポプラ社 値段:1300円(税抜)

思春期の強烈な読書体験 シニカル作家の社会風刺作品

『ガリヴァー旅行記』ジョナサン・スウィフト / 岩波文庫

中学時代に読んで、自分の世界観に強烈な影響を与えた1冊です。冒険ファンタジーとして紹介されることもありますが、実際はものすごくひねくれものであるスウィフトのシニカルな人間観、世界観が色濃くでている社会風刺作品なんです。例えば第三部の「ラピュタへの渡航記」は、当時のアカデミズムへの批判なんですよ。浮島では、優秀な科学者が最先端の研究しているけれども、そこは世俗から切り離された象牙の塔で、実際には役に立たないことを研究しているとか。一番ヤバいのは第四部の「馬の国」で、そこには人間そっくりのヤプーと呼ばれる家畜がいますが、馬に知能があって、人間は馬の奴隷になっている。ガリヴァーは、客人としてもてなされますが、長くその土地にいる間に価値観が完全にひっくり返ってしまい、その後に人間を見てもヤプーにしか見えなくなっていく……という人間中心社会へのカウンターを描いているんです。強烈な読書体験でしたね。

小説版『淵に立つ』の執筆にあたって 一番影響を受けた女流作家

『丘に向かってひとは並ぶ』富岡多恵子 / 中公文庫

今回小説を書いた上で一番影響を受けたのは富岡多恵子さんです。富岡さんの作品はどれも好きですが、デビュー作品の『丘に向かってひとは並ぶ』がものすごく好きでして、あの世界観をイメージして書いた部分はあります。特に文体は影響を受けましたし、人間を突き放して、第三者の目線で描いていくという点は、映画をつくる上でも影響を受けていると思います。

映画『さようなら』を生んだ いまでも何度も読み返す名作

『人間とは何か』マーク・トゥエイン / 岩波文庫

ハックルベリー・フィンやトムソーヤが有名ですが、晩年の作品がすごいんです。マーク・トゥエインは晩年苦労した作家で、家族が亡くなったり、仕事がうまくいかなくなって、そのせいなのか分かりませんが、ペシミストになってしまったんです。その頃に執筆した作品が「人間とは何か」という対話形式の本です。老人と青年の対話形式で、自由意志を疑って、人間なんて結局は環境に支配された機械にすぎないということを論証していく作品なんです。これがいいんですよ。映画『さようなら』のときに描いた、「結局人間とアンドロイドの違いなんて本当はなくて、人間がそもそもよくできたアンドロイドなんじゃないか」という発想は、マーク・トゥエインから影響を受けていると思います。いまでも何度も読み返す作品です。