夜霧が幻想的な、とある日本の集落・霞門村。「薪能」の儀式が行われている近くの山には、巨大なゴミの最終処分施設がそびえ立つ。幼い頃よりこの村に住む片山優は、この施設で働き、母親が抱えた借金の支払いに追われる日々を送っている。かつて父親がこの村で起こした事件の汚名を背負ってきた優には、人生の選択肢などなかった。そんなある日、幼馴染の美咲が東京から戻ったことをきっかけに、物語は大きく動き出す。

『余命10年』『ヤクザと家族 The Family』『新聞記者』など多くの話題作を手掛ける藤井道人監督と、日本映画の変革者である、故・河村光庸プロデューサーの遺志と遺伝子を受け継いだ注目のスタジオ・スターサンズの制作チームが結集して送る、ミステリアスな衝撃作。主人公の優を演じるのは、長く監督と交友があり、今や出演作が相次ぐ横浜流星。豪華出演陣との共演で新境地を魅せる。

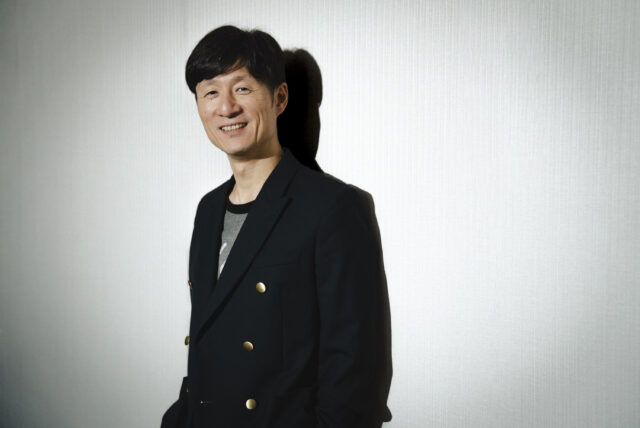

予告編制作会社バカ・ザ・バッカ代表の池ノ辺直子が映画大好きな業界の人たちと語り合う『映画は愛よ!』、今回は、『ヴィレッジ』の藤井道人監督に、河村光庸氏との思い出、受け継いだ心、映画への想いなどを伺いました。

プロデューサーとしての命を全うした河村光庸、その遺志を継ぐものとして

池ノ辺 私は藤井監督の映画『新聞記者』(2019) とNetflixドラマシリーズの『新聞記者』(2022) を拝見して、すごく衝撃を受けて、新しい時代がきたと思ったんです。あの作品をはじめとして監督は河村光庸プロデューサーと組んでやってこられたわけですよね。お弟子さんだって聞きましたけど。

藤井 介護にも近かったですが(笑)。

池ノ辺 その河村さんが亡くなられて、引き継いだものというのはどういうところですか。

藤井 やはり心ですね。映画を企画して宣伝して世に届けるというときに、僕らがどういう熱量を持っているか、どういうものを訴えたくて、問いかけたくて、対話したくてたまらないのかという、それを強い熱量で観客に届ける。そのためには強い企画じゃなければいけないですし、嘘じゃないものをしっかり届けなければいけない。そういったところが一番大きいですね。本当に河村さんにはたくさんのことを教わりましたし、そういう意味では自分は河村さんと出会って人生が大きく変わったと自負しています。

池ノ辺 最初はどういう経緯だったんですか。

藤井 映画『新聞記者』(2019) の前任の監督さんが降板された時に、代わりに誰がいいか周りに尋ねたら、僕の名前が一番挙がっていたらしいんです。それで河村さんは『デイアンドナイト』(2019) という僕の映画のラッシュ映像を観て、急に電話をかけてきて‥‥。

池ノ辺 びっくりですね。

藤井 いきなり「どうも、カワムラです」と電話してきて、「どのカワムラ?」という感じで(笑)。それで「頼みたい映画があるので明日会えますか」と言われて、渋谷の宮益坂のパン屋さんで会ったんです。「『デイアンドナイト』良かったよ。それで、俺とこれやんない?」と渡されたのが『新聞記者』の企画書です。正直この時は「タイトルがだせ~」と思ってました(笑)。一応検討しますと持ち帰りましたが、帰り道でマネージャーと「これはないよね」ということでお断りしました。

ところが断った翌日、また「もう1回あの映画について話したいから会おうよ」と電話が来て、「いや、でも僕、新聞とか読まないんで」と言っても「全然、大丈夫〜」と、とにかくもう1回話したいことがあるからと言われて、会いました。そうしたら攻めるやり方を変えてきたんです。その時の脚本は全部実名が入っているものだったんですが、「もう名前も何も藤井くんの好きなように変えていいから」と言うんです。「でも脚本家の方もいるんですよね」と言っても、そんなのいいからという感じで、これは怪しいと思ってやっぱり断ったんです。

池ノ辺 3回目があったんですね(笑)。

藤井 またかかってきました。「藤井君、選挙とか政治に興味はあるか」と聞くんで、「いやあ、ないです」って。そしたら、だからこそ君みたいな人間が撮るべきなんだと言ってくるんです。とにかく手を変え品を変えでした。でもそのときに、こんなに求められることはないなと思ったんですね。僕はインディーズのまだ売れていない監督で、自分に対してすごく期待しているというタイプでもなかったですから。それで、そこまで言われるんだったらこのおじいちゃんに1回賭けてみよう、そう思ったのが出会いです。

池ノ辺 すばらしいですね。河村さんも監督に賭けてみようと思ったんでしょうね。

藤井 でも最初は誰でもよかったんだと思います。ただ焦ってたんだと思うんですよ。

池ノ辺 いや、そんなことはないでしょう (笑) 。