一線を越えた作家、現場でもうひとつの顔を持つ映画監督

──米国の人気作家トルーマン・カポーティは実在の殺人犯を取材したノンフィクションノベル『冷血』を書き上げ、非常に高い評価を得ましたが、同時に心を病み、その後は長編小説を書けなくなってしまった。それでも、作家として一線を踏み越えたくなるものですか?

中村 そうですね。この作品で一線を踏み越えた後にも、さらに『教団X』(集英社)なんて問題作も書いてしまいましたしね(笑)。小説家として、アイディアがなくなって困ったことは一度もないんです。次々浮かぶというか。小説家って、変な職業なんですよ(笑)。自分の書きたい題材をどう表現するかはすごく悩むんですけどね。僕にとっては自分の書いた作品はどれも特別なものですが、映像化は不可能な内容なのに映画化されたということも含めて、より特別な作品になったように思いますね。

瀧本 映画監督も一線を踏み越えるかどうかという瞬間に遭遇します。やはり1シーン1カット夢中になって撮っていかないと、面白いものはできませんから。監督が熱いものを持っていないと、スタッフやキャストを巻き込んでいくことができないんです。監督自らがエネルギーを発していくことで、彼らの良い仕事を引き出していく部分もあります。でもそれと同時に、すごく離れたところから、その様子を俯瞰して眺めている自分もいるんです。現場では熱くなっていますが、半分くらいは演じているところがありますね(笑)。

中村 なるほど……。でも、それは言わないほうがいいんじゃないですか(笑)?

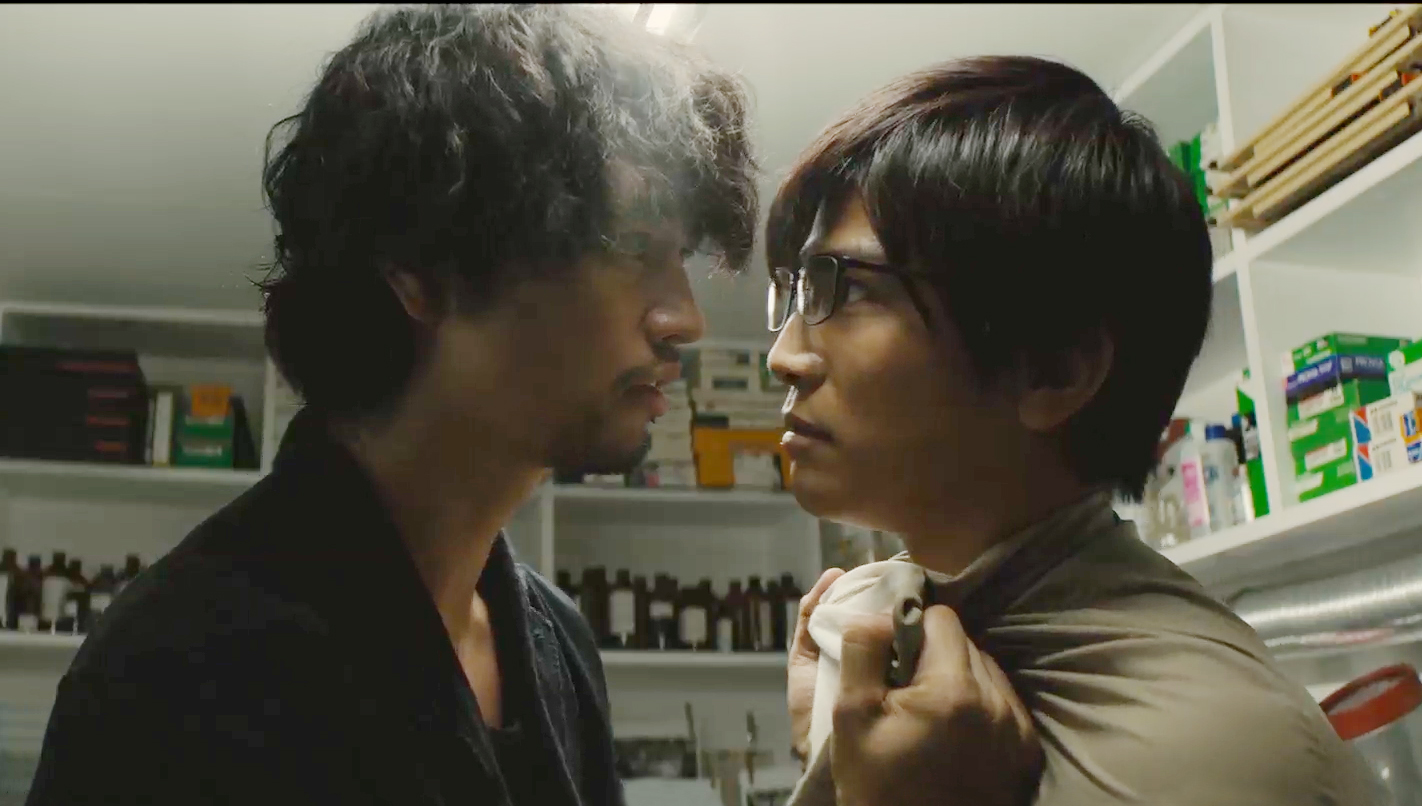

瀧本 現場での監督の立ち振る舞いって、半分は演技なんですが、でもどこまでが本気か区別はつかないですね。現場を盛り上げるために、ある種の人格を演じるわけですが、演じているうちに自分自身もどんどん本気になってしまうんです。それが上手くいく場合と、そうならない場合があるので難しいですね。キャストによって演出の仕方も変えています。今回で言えば、ルポライター・耶雲恭介役の岩田剛典くんに対しては、台詞の一つひとつ、箸の上げ下げといった何でもない仕草まで、細かく指示を出しています。逆に木原坂雄大を演じた斎藤工くんには何も言わず、自由に演じてもらいました。

──『植物図鑑 運命の恋、ひろいました』(16年)のような優しい王子様キャラクターのイメージが強かった岩田さんが、『冬きみ』ではまったくの別人のように変わっている。外見だけでなく、内面まで変わったように思え、驚きました。瀧本監督、撮影中にずいぶん追い詰めました?

瀧本 僕はそんなつもりはないんですが、岩田くんはそう感じていたみたいですね(苦笑)。今回は撮影スケジュールがとても重要でした。最初にまず回想シーンから撮影し、それから本編の序盤…、と時制順に撮影を進めていったんです。途中から、岩田くんは本当に良い顔になりましたね。撮影監督がファインダーを覗いた瞬間に「顔が違うね」と口にするほど、ある日を境に別人のように変わったんです。それからは僕から細かい演出をすることはほとんどなくなり、撮影も驚くほどスムーズに進みました。本当に耶雲そのものの顔に成り切っていましたね。

中村 岩田さん、凄かったですよね。素晴らしかった。主役を演じてくれて、本当に良かったと思っています。