今、個人的にも目が離せない二人が共演だなんて、観ないわけにはいかない。

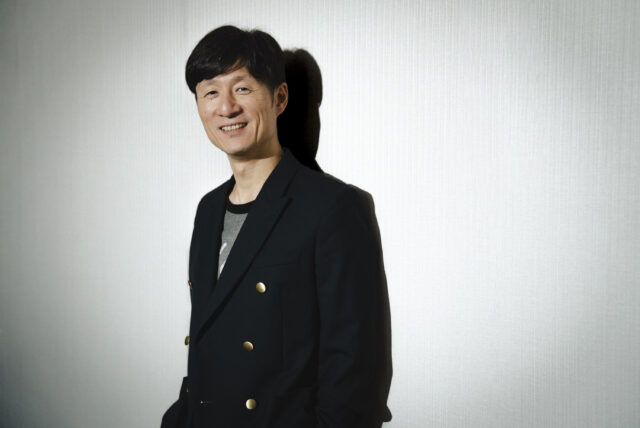

その人とは、ジム・ジャームッシュにも愛され、世界の映画を縦横無尽に横断する俳優・永瀬正敏。そしてもう一人、『赤い玉、』で注目され、行定勲監督を始めとした独自の世界を持つ監督たちに愛される土居志央梨。ベテランと当時、新人だった二人が第十回日本シナリオ大賞の佳作を受賞した脚本に惚れ込み、親密な世界を共有することになった映画『二人ノ世界』。

当時、学生だった制作チームのもと、バイク事故で首から下の自由を失った男を、永瀬正敏は表情だけで見事なまで心の叫びを演じきり、その男のヘルパーとなった盲目の女を力強い生命力で体現した土居志央梨。奪われ続ける二人が二人きりの世界の中で、互いを求め合い、一部になっていく過程を、繊細なタッチで綴ったこの傑作が、6年の歳月を経て、7月10日からスクリーンにお目見えなのだ。

再生ボタンを押すと永瀬正敏さんのトークがお楽しみいただけます

―― 本作に出演しようと思った理由を教えて下さい。

永瀬:やっぱり脚本と映画界の未来を託せる若者たちと一緒に仕事が出来る喜びです。

土居:一番は脚本です。こんなに素晴らしい脚本とキャラクター、 平原華恵というキャラクターは女優だったら皆が演じたいと思う役だと思うぐらい魅力的で絶対に演じたいと思って、大学中で行われたオーディション当日に高熱が出てしまったんですけどそんな中で挑んで受かりました。脚本に尽きるかもしれません。

―― その時には共演者が永瀬正敏さんということは決まっていたのですか?

土居:決まってなかったと思います。実はプロデューサーの林海象さんから“永瀬君に声を掛けてみようと思っている”とチラチラ聞いていたのでジワジワと知らされた感じなんです。

“本当に永瀬さんに決まったらどうしようかな”ってシミレーションしたりして(笑)でもいざ永瀬さんの出演が決まったと聞いた時は実感がわかなくて、ちょっと他人事のような気持でいました。

―― 永瀬さんは、“映画界の未来を考える”と仰っていましたがいつ頃から考えていらっしゃるのですか?

永瀬:結構前からですね。一番のきっかけは二つあって、一つは相米慎二監督が亡くなった時です。彼が亡くなる前に“次はチャンバラやるから。チャンバラ面倒くさいんだよ、気が知れた奴しか使いたくないんだよ。そろそろいいんじゃないないか”って二人きりの時に言われたんです。

僕も相米さんと喋る時は恥ずかしいって思いがあって“いいよ”みたいな(笑)でも心の中では飛び上がるぐらい嬉しかったんです。それが急に相米さんが亡くなって出来なくなってしまって、“残さないとダメなんだ、監督さんの中で終わらせてしまう映画はもったいない。未来に持って行かないといけない”って思ったんです。

それと役者やって30年経った時に『KANO 1931海の向こうの甲子園』(2014年)の時、デビューの時のシチュエーションが一緒だったんです。子供達がお芝居の経験が一切ない野球部員の子で、監督のこだわりでお芝居はフォロー出来るけど野球はセンスなので、本当のアスリートを呼ぼうということになりました。

オーディションをして選ばれた子達だったので劇団にも入ったことのないド素人がポンと初めて入った現場で彼らを見ていたら、デビュー当時の自分がフラッシュバックしたんです。当時の自分よりも子供たちはもの凄いことをやってるんですが。彼らは日本語で芝居をしないといけないし。

それを見て“また、ここから、一からスタートだな”って思った時に、30年分の蓄積がどっかで少しあって、彼らに自分が悩んで躓いたり転んだりしたことをちょこっとでも伝えられたら、彼らは転ばないかもって思って接していました。

僕の役は鬼監督だったんですが、全然、普段は逆で、僕が暑いからキープしていた飲み物とか子供たちが勝手に飲んじゃったりして(笑)。彼らの気持ちが楽に楽に本番に向かってもらえるよう思っていました。

――スクリーンデビュー作『ションベン・ライダー』(1983年)の撮影は、それだけ大きなものだったのですね。

永瀬:そうですね。今でも最終日にこの現場に居たいと思ったのが、役者を続けている原動力の一つだと思っているので、相米監督の現場がずっと続いている感じがしています。

僕の役者としての目標が、相米さんの口から現場で“OK”をもらうことで、当時、“まあ、そんなもんだろ”が、“OK”だったので、監督が思わず“OK”って言ってしまうような役者になりたいって思っていました。でも相米のオヤジが先に天国に行ってしまったので僕は永遠に“まあまあ、そんなもんだろ”の役者になってしまって(苦笑)。いつまでも“OK”をもらえる役者には、もう追い付けないですね。