あくまでもアリーヌ・デューという設定の物語とはいえ、セリーヌ・ディオンのヒット曲も多数登場する。といっても、本人の歌唱ではなくヴィクトリア・シオがその役割を担っている。ヴィクトリア・シオは、1999年に13歳でデビューし、数々のヒット曲を持つフランスのシンガー・ソングライターだ。自身のキャリアは確固たるものがあるとはいえ、セリーヌ・ディオンの名曲を歌うことは大きなプレッシャーだったはずだ。しかし、まったくそんなことを感じさせない堂々たる歌唱を披露している。初期のフランス語ヒット曲の「ママに贈る詩」や「愛か友情か」 、そして「レッツ・トーク・アバウト・ラブ」「オール・バイ・マイセルフ」「アイム・アライヴ」「リヴァー・ディープ・マウンテン・ハイ」といったファンにはおなじみの楽曲を、本家に臆することなく熱唱。もちろん、「マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン」はコンサートのシーンの山場に聴けるので、その歌声にもぜひ注目していただきたい。

音楽面でいうと、セリーヌ・ディオン以外の楽曲もいくつか印象的に使われている。先述のロベール・シャルルボワやバーブラ・ストライサンドの他、ジョージ・ベンソン「変わらぬ想い」、ジャニス・イアン「17才の頃」、アンディ・ウィリアムス「恋はリズムにのせて」、エルヴィス・プレスリー「ラブ・ミー・テンダー」といった名曲の数々が、非常に重要なシーンで効果的に流れるのだ。とくに、ラスト・シーン近くでアリーヌの心情と重なるように聴こえてくるルーファス・ウェインライトの「ゴーイング・トゥ・ア・タウン」は心に染みる。ルーファス・ウェインライトは、セリーヌ・ディオンと同じカナダのシンガー・ソングライターであり、こういった選曲へのこだわりも本作の醍醐味といえるだろう。

アリーヌを演じた本作の主演女優は、フランス人のヴァレリー・ルメルシエ。1989年にデビューした彼女は、『おかしなおかしな訪問者』(1992年)、『モンテーニュ通りのカフェ』(2006年)、『プチ・ニコラ』(2009年)といった作品でユニークな演技を披露しているが、1997年の『カドリーユ』では監督デビューしており、本作でも自身で監督と脚本を務めている。彼女の大歌手になりきった演技力はもちろんのこと、豪快かつ丁寧にストーリーを描く演出ぶりも本作の大きな魅力といっていいだろう。ギィ=クロード役のシルヴァン・マルセルや、母親役のダニエル・フィショウなど多くはカナダ人俳優を配しているのも本作におけるこだわりのポイントだ。こういったことも含めて、ヴァレリー・ルメルシエの演出は絶妙である。

映画『ヴォイス・オブ・ラブ』は、セリーヌ・ディオンをモデルにした歌手の人生を描いたヒューマン・ドラマであり、演じる俳優陣も見事だ。加えて、ラスベガスやパリのロケーション、迫力あるステージのセット、豪華で美しい衣装など見どころはたくさんある。ただ、これらはすべて素晴らしい音楽があるからこそ一層輝いているともいえる。音楽を軸に本作を作り上げたヴァレリー・ルメルシエの手腕は称賛に値するが、その元になったセリーヌ・ディオンの音楽と彼女の人生もまた、映画的でありとてもドラマティックなのだ。

文 / 栗本斉

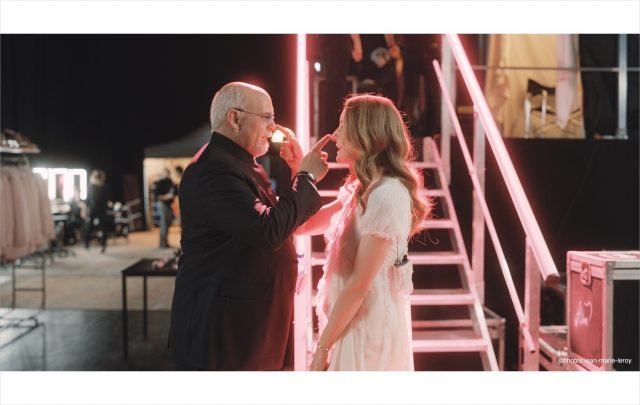

カナダの小さな田舎町に暮らす音楽好きの一家に、14人兄弟の末っ子として生まれたアリーヌ。彼女の特別な歌の才能に気づいた地元の名プロデューサー、ギィ=クロードは奇跡の原石を大切に育て、12歳でデビューして以降、アリーヌは世界的歌姫へと成長していく。それは、自分を見いだしてくれたギィ=クロードとの真実の愛と出会う旅でもあった。スターダムを駆け上がる中での不安や孤独 、愛する家族との別れ、才能を見出してくれたプロデューサーとの26歳差の大恋愛など、数々の困難を乗り越えて世界へ羽ばたいた世紀の歌姫の波乱の人生がいま、明かされる。

監督・脚本:ヴァレリー・ルメルシエ

出演:ヴァレリー・ルメルシエ、シルヴァン・マルセル、ダニエル・フィショウ、ロック・ラフォーチュン、アントワーヌ・ヴェジナ他

配給:セテラ・インターナショナル

©︎Rectangle Productions/Gaumont/TF1 Films Production/De l’huile/Pcf Aline Le Film Inc./Belga

2021年12月31日(金) 全国公開

※ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ渋谷にて公開中