当時は斬新だったヒーロー“チーム”&アメリカらしいメンバー構成がウケて、政治家まで巻き込んだ社会現象に

要するに、1993年の放映開始から、アメリカの『パワーレンジャー』シリーズは、日本の日曜朝の恒例の『スーパー戦隊』と同じように、人気が衰えていない……ということだ。その過熱ぶりは、もしかしたら日本以上かもしれない。放映開始当時の90年代、アメリカのテレビや映画でヒーローものといえば、単独の主人公というケースがほとんど。その中で『パワーレンジャー』は異彩を放ち、力を結託してチームワークで戦う設定が、子供たちを中心に強くアピールした。1994年には、2~11歳の視聴率が、なんと91%というあり得ないほど高い数字を記録。先日、来日したプロデューサーによると、当時のアメリカでは、アニメ作品は別にして、実写でこのようなヒーローチームの作品は初めてで、その点が子供たちの心をとらえたのだと分析していた。そして1993年の1作目から、キャラクターには人種の多様性が意識されており、多民族国家のアメリカにふさわしい様式を目指していたという。

今回の映画版も男3×女2だが、“女子率”が高いのもアメリカ版の特徴。日本のオリジナルでは、女性キャラが1人(主にピンク色)というパターンが多かったが、イエローが男性から女性に変更されるなど均等化が図られた。その結果、人種はもちろん、性別も超えて人気を高めるという好結果につながる。当然、キャラクター関連グッズはクリスマス商戦の目玉となり、“社会現象”ともいえるブームを導くことになった。シリーズ1作目は当初、40話の予定だったが、あまりの人気に急遽、60話への延長が決定。政治家がスピーチ会場にパワーレンジャーを呼び、人集めの材料にした例もあるという。

“日本ならでは”と“アメリカならでは”が見事に融合

しかしアメリカの視聴者のほとんどは、『パワーレンジャー』のオリジナルが日本だという事実は知らなかった。今回の映画版で第一稿のドラフト執筆を頼まれたのが、ジョン・ランディス監督の息子で、『クロニクル』などの脚本家、マックス・ランディス。彼も少年時代に『パワーレンジャー』に夢中になりながら、日本生まれという事実は大人になって知ったと告白していた。子供たちには、その番組の起源がどこにあろうと関係なかったかもしれない。それでも“日本ならでは”のテイストが、無意識レベルで視聴者に浸透していったのは確かだ。初期シリーズからアクション演出は、日本人スタッフ、坂本浩一が担当。倉田保昭のアクションクラブ出身で、ジャッキー・チェンのスタントチームからも学んだ彼が、カンフー、空手などアジアのマーシャルアーツ要素も取り入れた。日本では見慣れたアクションでも、アメリカの視聴者にとっては斬新。こうしたテイストは、1980年代に生まれた『ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ』とともに、“日本風”アクションの先駆けになった。

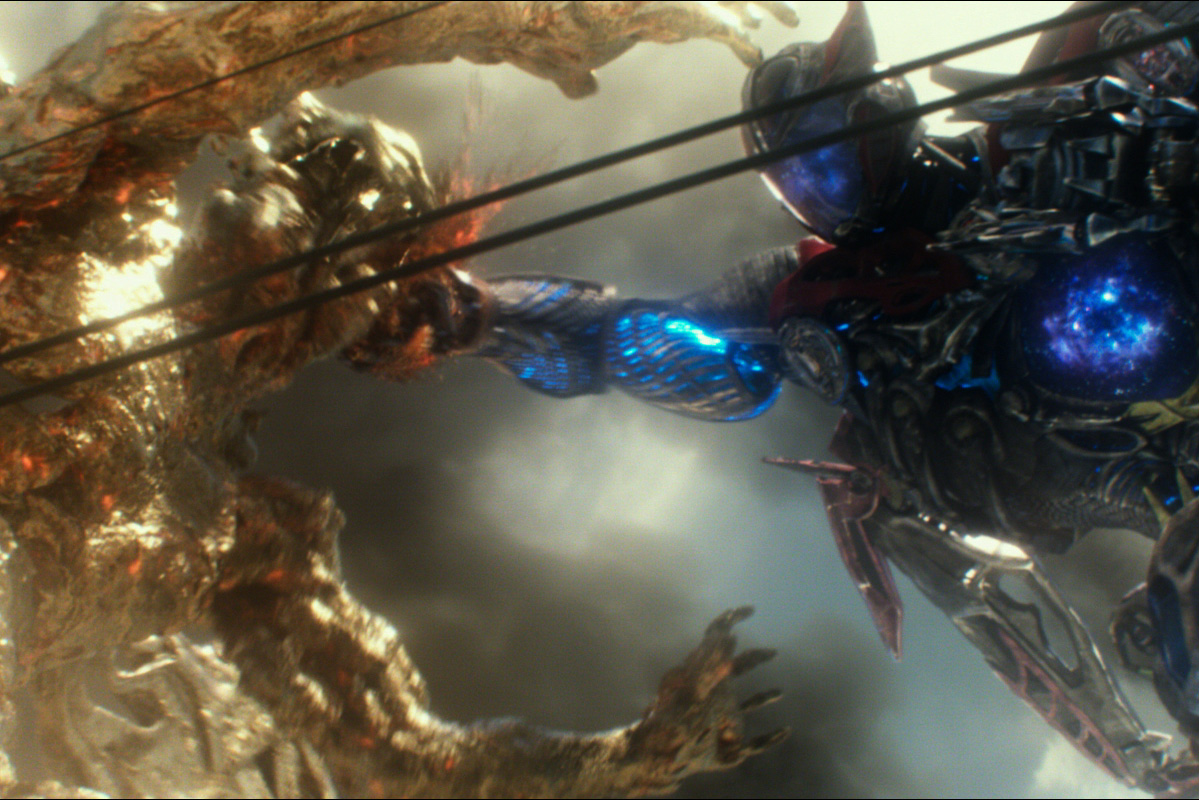

オリジナル版以上に、俳優たちが本格的ファイトに自ら挑む一方で、悪役キャラクターであっても殺されるシーンは描かないなど、アメリカ版独自の傾向もある。また、映画『パワーレンジャー』では、『スパイダーマン』や『アイアンマン』の名前を出したり、『トランスフォーマー』のネタを使ったセリフを用いたりしている。他のヒーロー映画の名前やネタを出して笑いを誘う部分もアメリカ版ならではと言える。