2023年6月に先行してアメリカで公開されたウェス・アンダーソン監督最新作の『アステロイド・シティ』。映画作家ポール・シュレイダーをはじめ、本作をウェス・アンダーソンの最高傑作と称賛する声が相次いでいる。

『アステロイド・シティ』は、フロンティア精神で映画のデザインを開拓していく映画であるのと同時に、最終列車に間に合わなかった感情の行方を追う傑作だ。今年はウェス・アンダーソンの新作が2本続けて発表される年でもある。エイドリアン・ブロディやティルダ・スウィントン、エドワード・ノートンといった常連組に加え、『犬ヶ島』の声の出演以来のスカーレット・ヨハンソン、そしてトム・ハンクスやマヤ・ホーク、マーゴット・ロビー、マット・ディロンたち新規組を加えたウェス・アンダーソンの新作は、ウェス・アンダーソンという映画作家に期待されるデザインの実験性に応えつつ、これまで以上のエモーションの深度と大陸的で歴史的な広がりを射程に入れている。

『アステロイド・シティ』は、ジェイソン・シュワルツマンのために書いた映画だとウェス・アンダーソンは語っている。たしかに本作の主人公には、『天才マックスの世界』の少年マックス・フィッシャーのその後の姿を重ね合わせることができる。ウェス・アンダーソンのフィルモグラフィーでもっとも自己言及的だったあの作品。マックスが母親と死別したように、本作の主人公オーギーも妻と死別している。

いよいよ日本で公開となった『アステロイド・シティ』。稀代の映画作家と共に同時代の冒険ができることを、心から祝福したい。

縦軸と横軸の開拓者

「アステロイド・シティは存在しない」

マリリン・モンローとエリザベス・テイラーのマッシュアップのようなルックスのヒロイン、ミッジ・キャンベル(スカーレット・ヨハンソン)。キャラクターの着想を得る際、ウェス・アンダーソンはいつも2つ以上のイメージを掛け合わせている。ミッジ・キャンベルというキャラクターは、マリリン・モンローの晩年の出演作『荒馬と女』(1961)の舞台裏を撮影したイヴ・アーノルドによるスチール写真のイメージを参照している。マリリン・モンローと親密な関係を築いた数少ない写真家の一人イヴ・アーノルドは、ウェス・アンダーソンのパートナー、ジュマン・マルーフの母親と親しい間柄だったという。アルフレッド・ヒッチコック作品におけるブロンドヘアのキム・ノヴァクをはじめ、ウェス・アンダーソンは『アステロイド・シティ』のミッジ・キャンベルというキャラクターに複数のイメージを重ねていく。インスピレーション元のイメージは、いつの間にかウェス・アンダーソン映画のキャラクターとしか言いようのない輪郭に収まっていく。私たちはキャラクターそれぞれの“顔”によって、ウェス・アンダーソンの映画と強い結びつきを獲得する。

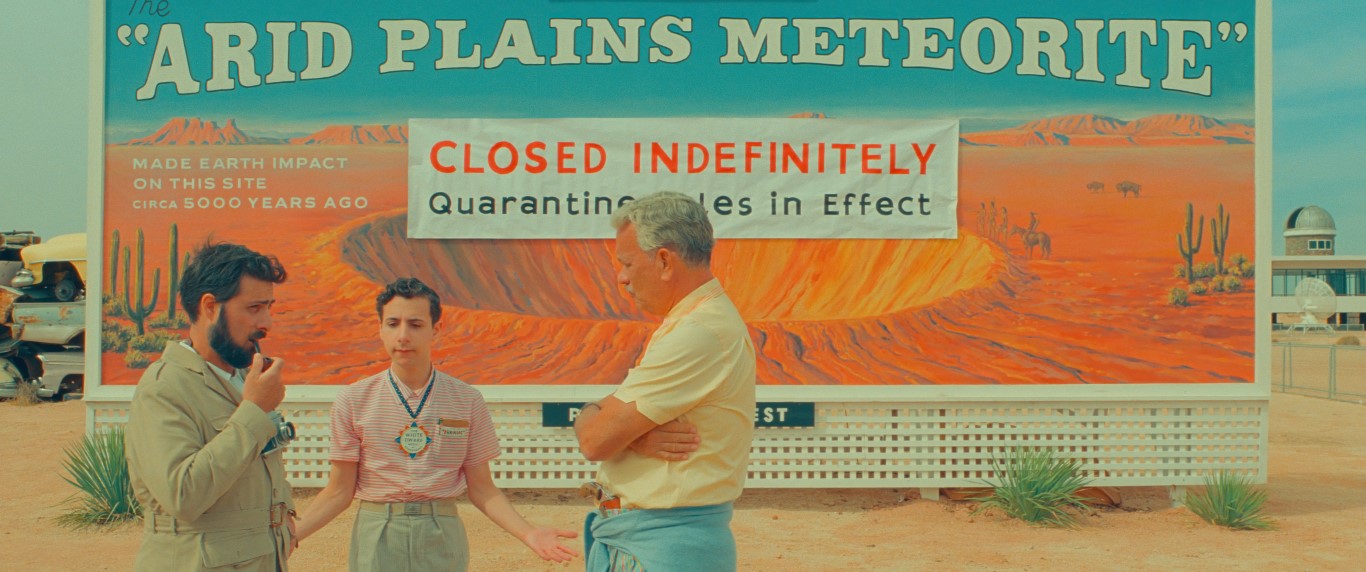

ウェス・アンダーソンは、影響を受けた多くの映画作品をいつも喜んで明かしている。しかしそれらの作品群にあたってみたところで、ウェス・アンダーソン作品のコアに触れるのは難しい。前作『フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊』(2021)に明らかなように、様々な資料の蒐集家でもあるウェス・アンダーソンは、複数のイメージを重ね合わせていくことで、参照元のイメージの跡形を消していく傾向がある(ウェス・アンダーソンは、これまでの人生で書籍類を処分したことが一度もないという)。異色の西部劇『日本人の勲章』(1955)の風景が参照された『アステロイド・シティ』においては、最終的に岩肌の色のイメージだけが残ったといえるだろう。アメリカの原風景と言われるモニュメントバレー。赤味がかった独特な岩肌の色。ウェス・アンダーソンと仲間たちは、ロケーションを撮影するために向かうのではなく、その土地にセットを作るために旅をする。今回は架空の町アステロイド・シティを作るために、スペインへ飛んでいる。そして出来上がった映画の風景は、ウェス・アンダーソンの風景としか言いようのないイメージへと変貌を遂げている。私たちは“風景”によって、ウェス・アンダーソンの映画と強い結びつきを獲得する。

しかしウェス・アンダーソン作品とオーディエンスの強い結びつきは、スクリーンと向かい合っている間だけに許された幻として存在する。『ムーンライズ・キングダム』(2012)の少年少女たちによる楽園が「ディス・イズ・アワー・ランド!」と叫ぶ、その瞬間にだけ立ち現れた幻の王国だったように。または『グランド・ブダペスト・ホテル』(2014)の手品師のようなムッシュ・グスタヴ(レイフ・ファインズ)、そして天使のような少女アガサ(シアーシャ・ローナン)の儚さを思い出してもいいだろう。『アステロイド・シティ』の冒頭でテレビの司会者によって語られる「アステロイド・シティは存在しない」という台詞は、これまでのウェス・アンダーソン作品の“種明かし”のようであり、宣言のように機能している。あらかじめ幻であることから物語を始める。これから幻の土地を開拓していく。ここにはウェス・アンダーソンの本作に賭ける決意が読み取れる。

『アステロイド・シティ』は、大陸を横断する貨物列車から始まる。アメリカの東部と西部をつなぐ列車。1955年。明るい未来を提示するようなミッドセンチュリー建築と第二次世界大戦のトラウマや核実験への恐怖が並立する時代。そしてジェームス・ディーンが事故死した年。ジェームス・ディーンは、本作の劇場シーンのモチーフになっているアクターズスタジオを代表する俳優だ。マリリン・モンローも1955年にアクターズスタジオの門戸を叩いている。東部=ニューヨークで創作される西部(アステロイド・シティ)=開拓地の物語。ウェス・アンダーソンは、この時代のアメリカが大陸という横軸だけでなく、宇宙という縦軸に新たな開拓地を発見したことを描いている。

かつて隕石の落ちたこの町にアメリカ中から天才少年少女たちが集められる。スタンリー(トム・ハンクス)は第二次世界大戦のトラウマのせいか、いつも腰に銃を巻いている。スタンリーの息子オーギー・スタンベック(ジェイソン・シュワルツマン)は、最近妻を亡くした戦争カメラマンだ。『天才マックスの世界』(1998)で早熟の風変わりな天才少年マックス・フィッシャーを演じたジェイソン・シュワルツマンが、ここでは無力な大人の役を演じている。そしてオーギーの息子ウッドロウは、この町に集められた天才少年の一人だ。親子の結びつきに、“かつての天才”、あるいは“恐るべき子供(アンファン・テリブル)”というテーマが浮かび上がる。子供時代に学校で演劇を創作していたウェス・アンダーソンの自己言及性が、オーギー・スタンベック=ジェイソン・シュワルツマンの輪郭に滲んでいる。