若きヴァイオリニストが才能を開花させようとしたその瞬間――彼はこつ然と姿を消した。彼の名はドヴィドル。第二次世界大戦の直前、ロンドンに住む9歳の少年マーティンの家に、ポーランド系ユダヤ人で同い歳の彼は現れた。マーティンの父がヴァイオリニストとしての才能を見込み、住み込みで面倒を見ることにしたのだ。最初こそ反発したマーティンだが、たちまち無二の親友となって、彼の才能の萌芽を手助けするようになる。やがて世界は戦争へと突入し、ドヴィドルの家族も行方知れずとなる‥‥。戦後、21歳になったドヴィドルは、マーティンの父の支援で華々しくデビューを飾るはずだった。それから35年、すっかり中年になったマーティンは、あのとき失踪したドヴィドルが生きているのではないかと予感し、彼を捜し始める。

ドヴィドルとマーティンを3つの世代、3人の俳優がそれぞれ演じており、中年期のドヴィドルを『クローサー』『トゥモロー・ワールド』の実力派クライヴ・オーウェンが、マーティンを『海の上のピアニスト』『コッポラの胡蝶の夢』のティム・ロスが演じ、劇中のクラシック曲の数々と共に映画に厚みをもたらしている。

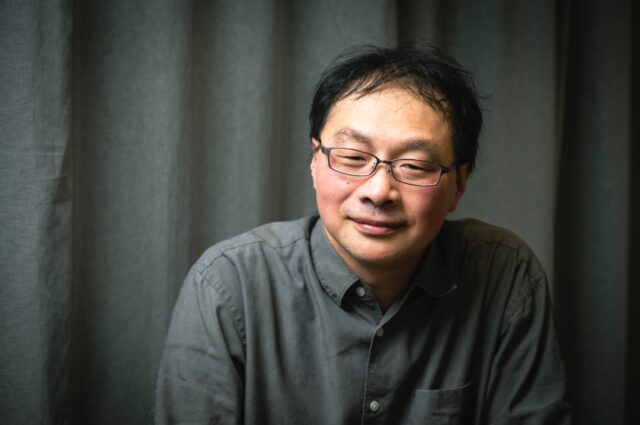

1951年から始まり、80年代、40年代と、時代も場所もめまぐるしく移り変わりながら、全く混乱することのない見事な語り口で、民族と歴史と時間の流れを、音楽を通じて雄大に描いたのは『レッド・バイオリン』『ボーイ・ソプラノ ただひとつの歌声』もフランソワ・ジラール監督。映画だけでなく、演劇、オペラの演出でも名高い存在だけあって、本作でも音楽と物語と映像が絶妙の調和を見せた演出を見せてくれる。そんなジラール監督に、ヴァイオリンを通じてどのように映画を作り上げ、そして音楽と映画には、どのような関係があるのかを尋ねてみた。

ヴァイオリンは人間の声に最も近い楽器

――とても素晴らしい作品でした。21年前に京都の映画館でフランソワ・ジラール監督の『レッド・バイオリン』を観て感動しました。今、再びヴァイオリンをめぐる映画が作られ、監督にお話をうかがえるのがとても嬉しいです。

私も、お話できて嬉しいです。

――まず、ヴァイオリンという楽器についてうかがいます。他の楽器と比べても手で持って移動するのに手頃なサイズであり、顔の近くに置いても画面に調和します。ヴァイオリンは映画という表現方法に見合った非常に映画的な楽器に思えるのですが?

まさにその通りだと思います。それにヴァイオリンは音楽の中のポジションとしても興味深いですね。人間の声にいちばん近い楽器ではないかと私は思っています。チェロとかコントラバスになると少しずつ遠ざかっていくのですが、ヴァイオリンは喉から発する人間の声にとても近い。音楽の基になっているのは人間の声でもありますから、人とヴァイオリンの関係には近いものがあるのかもしれません。

――音楽も台詞の一種だと思うのですが、いろいろな映画を観ていると、音楽ですでに饒舌に語られているにもかかわらず、台詞でさらに説明する映画もあり、過剰に感じてしまいます。ジラール監督の作品は、いつも音楽と台詞の配分が絶妙です。これは脚本を書く段階や、演出上で秘訣があるのですか?

『レッド・バイオリン』では、脚本を作りながら音楽も同時に制作されていました。だから、テキストを音から発せられる台詞として作りながら、ヴァイオリンを奏でる音符を言語として同時に作り上げていました。そういったパラレルな関係のバランスを取っていたから、あの物語を作ることができたのかなと思っています。