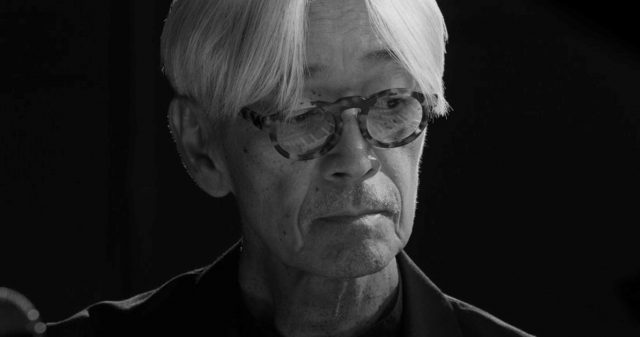

数多の映画音楽を制作し、2017年3月にリリースされた最新作「async」では映像作家らとのコラボレーションも行い、これまで映像と密接する創作活動を行ってきた坂本龍一。このたび届けられたのは、自らの姿が収められたドキュメンタリー映画だ。2012年から5年間に渡って行われた密着取材が浮き彫りにするのは、この世界的音楽家の赤裸々な姿。この映画に描かれている思索、そして現代社会や環境に対する危惧や展望について伺った。

自分の日常の顔をスクリーンで観るのは本当に恥ずかしいですね

──音楽家である坂本さんの創作活動は映像とも密接な関係があると思います。それが今回ご自身の“ドキュメンタリー映画”という形で世に出ることとなったのは少々意外でした。オファーを受け入れる“決め手”となったのは何ですか?

オファーがある少し前、監督を務めたスティーブン・ノムラ・シブルさんが以前に手掛けたドキュメンタリーを偶然目にしていたんです。エリック・クラプトンのドキュメンタリーだったんですが、それがなかなか良くできているな、と思って。そうしたら本人から連絡があったんですね。会ってみたらとても腰が低くて人柄もいいな、と。ですからシブル監督の能力と人柄というのがまず一つ。もう一つは、オファーが来たのが2012年の夏だったんですけど、その一年前に3.11があり…。大災害、原発事故、続いて原発に関する集会やデモが日本中で起こり、と激動の時代でしたよね。あれを機会に日本が少し変わるのかな、という淡い期待があったんですが…。そういう激動の時を、僕をフィルターにしてフィルムに収めてもらうことに意味があるのかな、と。

──そういう意味では、坂本さん個人のドキュメンタリーというよりも、それを取り巻く環境も含めたドキュメンタリーということになるのでしょうか?

そういうつもりで始まりました。2012年の夏で終わらず……そこからどこで完結していいのか分からずに始めているので(笑)。こちらから「ここを撮影してみると面白いんじゃない?」といった提案をしたり、シブル監督がそうした提案も含めて取捨選択して撮影ということを続けていました。監督もどこでやめていいか分からなかったんじゃないですかね(笑)。

──撮影開始時点では完成形が見えていなかったということですね?

そうだと思います。

──改めて完成形を見ていかがですか?

自分の日常の顔をスクリーンで観るのは本当に恥ずかしいですね。もう目を塞ぎたい感じですけど、客観的に観ると、あまり冗長にならずに色々な要素を上手く繋げて盛り込んだ作品になったなと。内容が詰まったものになったかなと思います。

──冒頭には3.11後の痛ましい情景が映し出され、その後にはデモのシーンもあり、坂本さんははっきりと「原発再稼働反対」と表明されています。それらが冒頭に提示されることで、人によっては“政治的な作品”という印象を抱いてしまう危険性があるのではないかと思うのですが…。そんな恐れはなかったですか?

全くなかったです。自由に取ってくださればいいんですけどね。だだ、全体を観ていただければ分かると思いますが、そういう政治的な主張を押し付けるような映画ではないことは一目瞭然なので。あれは、僕の活動の一部を切り取って「こういう一面もあるよ」という例として冒頭に入れたものだと思います。

──最後まで観ると、政治や社会や人間の“生と死”が描かれながら、それがだんだんと“個”に収束していくような印象を受けたのですが、そうした構成に関する部分など監督と話し合われたりしたんですか?

いや、ないですね。100%シブルさんにお任せして、僕は口出しはしてないです。あぁ、一つだけ。「なるべく短くしてくれ」とは言いました。「長いのは嫌だ、寝ちゃうから」って(笑)。

──およそ100分ですが、それがちょうどいいぐらいだと。

本当は90分にしてほしかったんですけどね。ドキュメンタリーって、長いものは本当に長いんですよ。絶対寝ちゃいますよね(笑)。せっかく大切な問題を扱っているのに、長くて飽きちゃうっていうのは勿体無いじゃないですか。だから「短ければ短いほどいい」とは言いました。

──映画の中にはプライベートなシーンや、知らないうちに撮られていたようなシーンもあります。「これは見せたくなかった」っていうものはありますか?

あぁ、あの薬を飲むところなんかは嫌だし、下手なバッハを練習しているシーンも撮られたくなかったですね(笑)。「最後のバッハは何か他のに変えてくれないか」と相談しましたけど、「あれがいいんだ」と言って押し切られました(笑)。