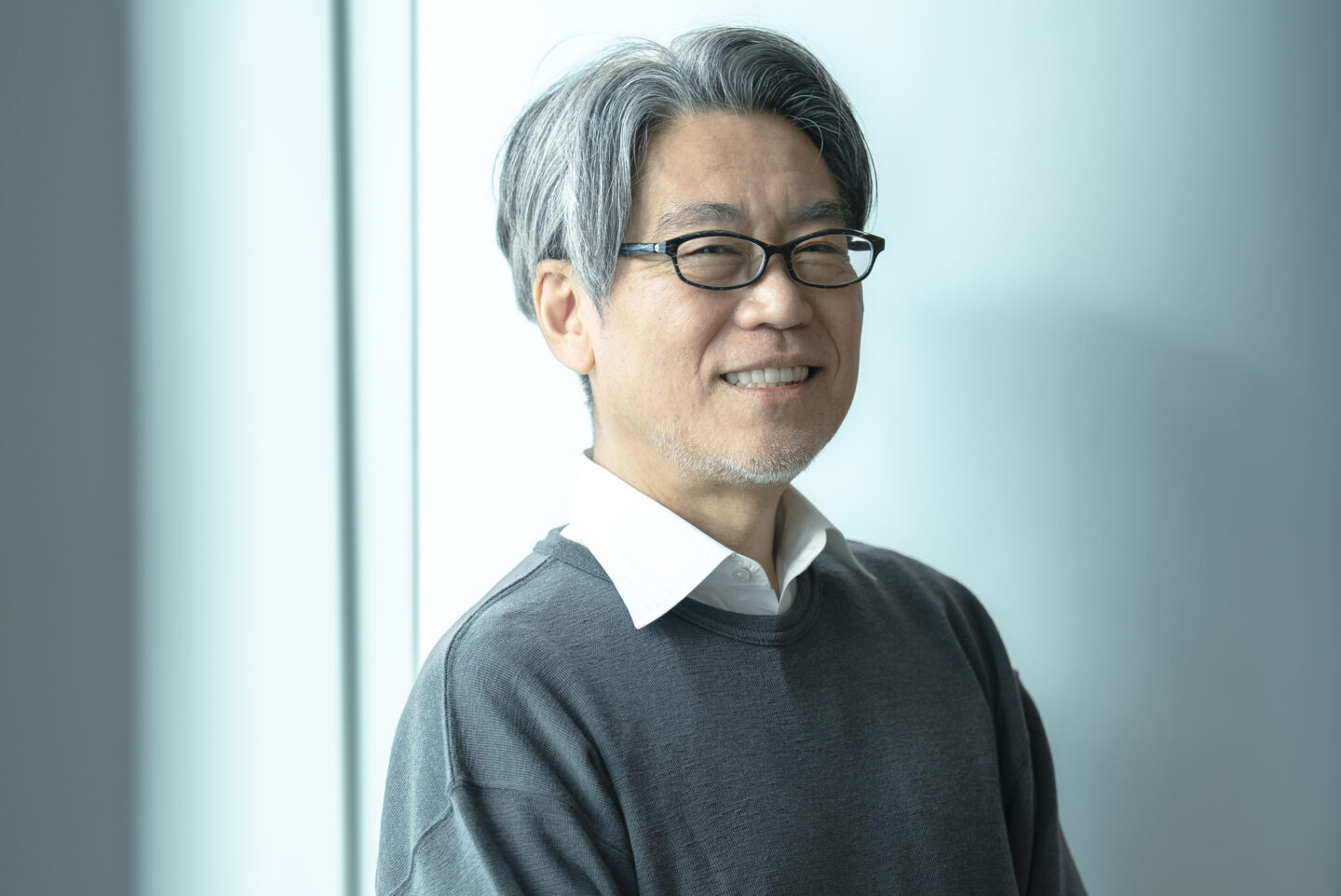

“ 新潟国際アニメーション映画祭 ” フェスティバル・ディレクター 井上伸一郎インタビュー 新潟で国際映画祭を開催するということ

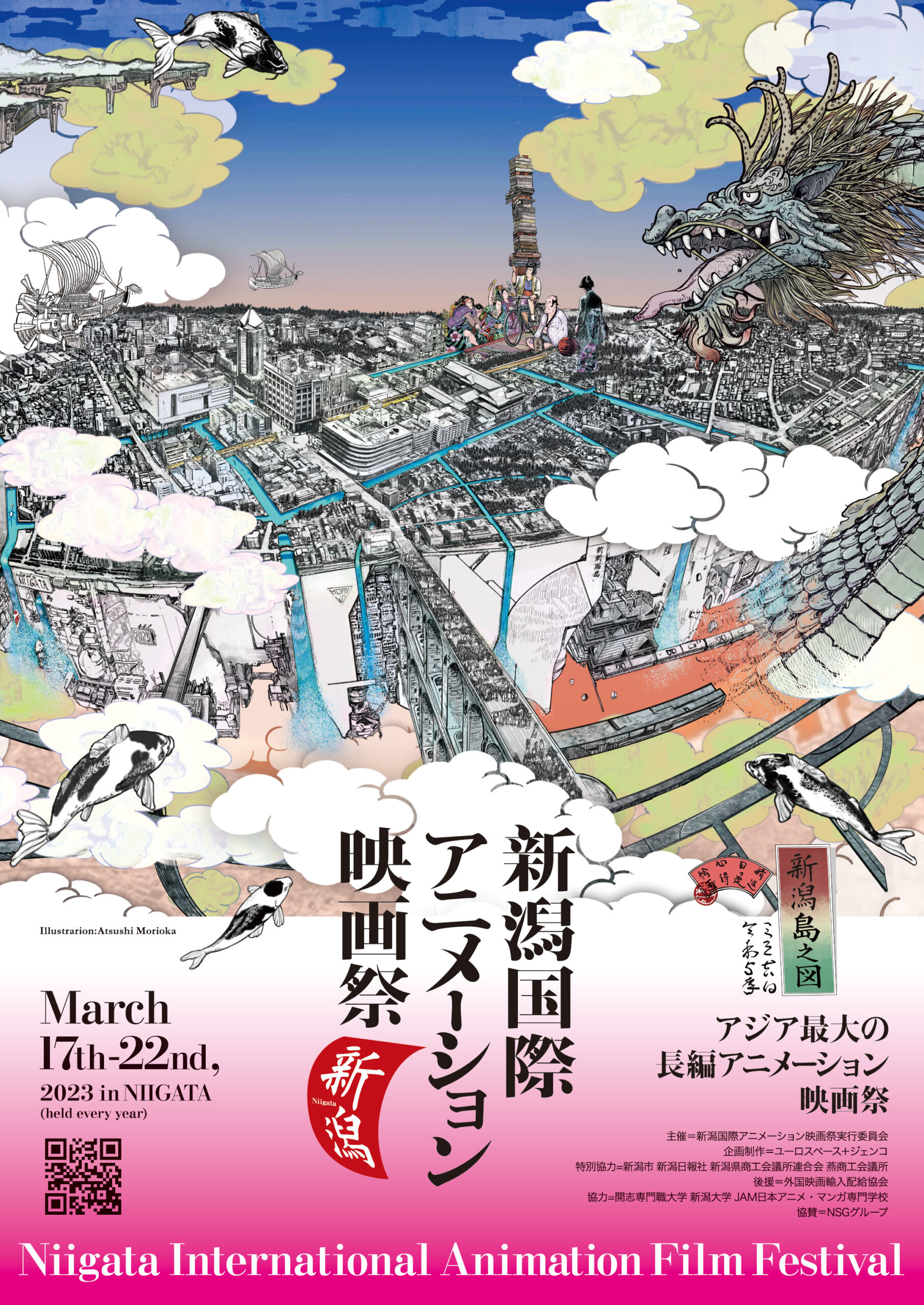

世界で初の長編アニメーション中心の映画祭として、また、アジア最大のアニメーション映画祭として、著名なマンガ家やアニメクリエーターを数多く輩出する「マンガ・アニメのまち」新潟で開催される新潟国際アニメーション映画祭。今年で3回目を迎える本映画祭が、本年3月15日より20日まで開催される。

映画祭のメインである長編コンペティション部門には世界の28の国・地域から、前回、前々回を大きく上回る69作品のエントリーがあった。今回は映画プロデューサーのマヌエル・クリストバル氏を審査員長に迎え、多彩な顔ぶれの審査員が審査、さらなる世界への広がりが感じられる映画祭となるだろう。今回は、新潟国際アニメーション映画祭のフェスティバル・ディレクターの井上伸一郎氏に、本映画祭の魅力やアニメーションへの思いなどを伺った。

新潟で国際映画祭を開催するということ

――井上さんは、どういった経緯でこの映画祭に関わることになったのでしょうか。

映画祭自体には第1回から関わっています。2023年の3月に第1回が開催されたのですが、その前年のゴールデンウイークの頃にジェンコの真木太郎さんから連絡があって、こういう映画祭をやるんだがフェスティバル・ディレクターをやってほしいと言われました。そしてその時すでに押井守監督が映画祭の審査員長になることが決まっているということを聞いて、押井さんがやるんだったら断れないなと思って引き受けました。

――新潟での開催と聞いた時はどう思われましたか。

まずは、すごく面白いと思いました。東京国際映画祭にも私は関わってきたんですが、海外で映画祭というとカンヌのような海のそば、港町で開催していて風情があっていいなと思っていたんです。新潟というのは、聞くところによると昔から国内外の交易の窓口として開かれていた古い港町でもある。そういう土地で国際映画祭というのはいいですよね。

それと、始めてから気づいたのですが、ほとんどの皆さんは泊まりで来てくださるので、夜もお酒などを飲みながらゆっくりお話しできるんです。東京だと、もちろんイベントがあったりして会う機会も多いしお話はしますが、特に都内在住の方はその日のうちに帰ってしまう。だから意外とゆっくりお付き合いすることができなかったりします。新潟では東京ではなかなか会えないような方とも一緒に食事したりお酒を飲んで語り合うことができたりするので、地方都市で映画祭をやるというのはそういう利点もあるのだと実感しました。

――新潟は有名な漫画家さんたちを多く輩出されていたり、マンガやアニメ関連の大学や専門学校があったり、「マンガ・アニメのまち」としても知られていますよね。

水島新司先生はじめ高橋留美子さんなど有名な漫画家さんがいっぱい出てますし、たとえばアニメ制作会社のProduction I.Gも新潟にスタジオがあります。2013年に「新潟市マンガ・アニメ情報館」ができて、その時のオープニングイベントに呼ばれたこともあります。マンガの力、アニメの力でどうやって地方を、新潟を活性化していくかを、いわゆる「聖地巡礼」も絡めて考えていこうというテーマでのセミナーもあって、その時に、「こういう箱モノを作るだけじゃあまり意味がない。常に話題をつくって燃料を投下し続けないと」というようなちょっと生意気なことを言わせていただきました。そういうご縁もあったので、今回の映画祭の話をいただいた時に、まさにその燃料の一つとして、新潟を盛り上げる、そのお役に立てたらという思いがありました。それにその後の新潟がどうなっているかも気になっていました。

――フェスティバル・ディレクターというのはどういうことをなさるんですか。

単純にいうと顔役ですね。実際のプログラムなどはプログラム・ディレクターの数土(直志)さんが中心になって決めていきます。ですから彼の労力が一番大きいと思います。私の場合はどちらかというと外に向けて「こういう映画祭をやっています。協力してくださいね」と発信する。実際それが言いやすい立場でもありますからね。

――KADOKAWAで40年もアニメーション関連の事業に携わっていらしたわけですからね。

もちろんアニメだけをやってきたわけではないんですが、アニメ制作会社や映画会社、出版社などは大体知り合いがいますから、そういう声がけ要員で呼ばれたのかなと思います。昨年の第2回の時には、賛助会員を募り、いろいろな企業、アニメスタジオとか宣伝などを担当するいわゆる“衣付き”の製作会社などを回って賛助金をお願いしました。それはフェスティバル・ディレクターの役目ですね。今年は、昨年から継続して賛助金を出してくださるところが多かったので、昨年ほど一生懸命足で回らなくても大丈夫でした。

新潟国際アニメーション映画祭のこれまでを振り返る

――今年3回目の国際アニメーション映画祭の開催を迎えるわけですが、1回目、2回目と振り返って、手応えはいかがですか。

初回から、特にコンペティション部門を中心に、海外の監督やプロデューサーも新潟に来てくださったのは大きな成果です。初回のグランプリ発表の前夜には、地元の居酒屋に一堂が集まって宴会をしたんです。典型的な日本の居酒屋で、皆さんも初対面という方たちが多かったようですが、すぐに打ち解けて狭い中でも大いに盛り上がっているのを見て、こういうのが新潟で、そして地方でやる意味なのだろうなと実感しました。アニメが共通言語になって、どこの国の人とでも仲良くなっていけるのでしょうね。

――映画祭は、その回ごとで作品を提出して終わりというのではなく、次はどんな作品をやるといった話もできるのでしょうか。

具体的に、何がどうつながったという話は多くは聞いていませんが、そうなればいいなとは思っています。交流した人が次は一緒に作品を作るとか、私の国であなたの作品が上映されるように働きかけましょう、という動きを生み出していくことができたら、それは国際映画祭の理想ですよね。これまで、たとえば第1回のグランプリ受賞作品『めくらやなぎと眠る女』は、ユーロスペースさんで劇場公開されました。また、昨年の作品では、まだ公開されてはいないですが、コンペティションに出た作品の配給権を日本のアニメスタジオが買って、ビジネスとしても成立してほしい。そういう手応えは感じています。

――新潟にアニメーション映画に関わっている人たちが集まって、今の作品、未来の作品について考え、それを興行的にも成立させていこう、そういうコミュニケーションの場になっているということですね。

そうですね。ただ、確かに個々のやりとりの中では少しずつビジネスが生まれていますが、明確な形でのマーケット部門はまだないので、映画祭が発展していくためには、そこは今後の課題ですね。

第3回 新潟国際アニメーション映画祭の見どころ

――今年の見どころはどこですか。

これは過去2回やってきた、その成果だと思うのですが、コンペティション部門の応募作品のレベルがすごく高くなっています。今回は69の応募作品の中から、審査員と我々とで選考してノミネート作品として12作品に絞らなければならないのですが、この作品も選ばれないんだと思うくらい、かなりレベルの高いものが集まっています。

――そこで選ばれないと観る機会はあまりないのでしょうか。

そうとは限らないです。選考に漏れた中にもすでに他で賞をとっているとか、公開されていてある程度の評価を得ているというものもありますから。ただ、そういう機会を得られないままのものもあるので、そこは嬉しい反面複雑な心境でもあります。

――逆に、新潟の国際映画祭でノミネート作品に残った、そこで評価されたのはすごいこと、という映画祭自体の評価も上がるわけですよね。

そう、その通りです。特に今年の作品は皆さん納得するだろうと思うので、たとえばこれを観た日本の配給会社が日本で配給するために動くといったようなビジネスが成立したらとても嬉しいです。

――世界的にもアニメーション作品の質が上がってきているのですか?

それはあります。また、一時期は、特に長編アニメーションに関しては、日本を中心に韓国とか中国など東アジアの一部、あるいはアメリカ、ヨーロッパの一部など限られたところでしか作られていないイメージでした。実際そういう部分もあったわけですが、いまや世界にどんどん広がりを見せています。今年のコンペティション部門のノミネート作品でも、ドミニカ共和国やブラジルなどの作品が選ばれています。いろんな国が長編アニメを作り始めているというのを肌で実感しています。

――これまでマーケットにも出てこないような国からも、素晴らしい作品がここに集まっているということですね。

そういう意味では、これは非常に稀有な機会です。日本のアニメーション作品を観ている人は、あまり海外の作品を観ない傾向にあるのですけど、ぜひ観ていただきたい。「多様性」と言ってしまうとありきたりで表面でしか捉えていない感じですが、世界にはこんないろいろなアニメーション、表現の世界があるのだと、まずは体感していただきたいです。

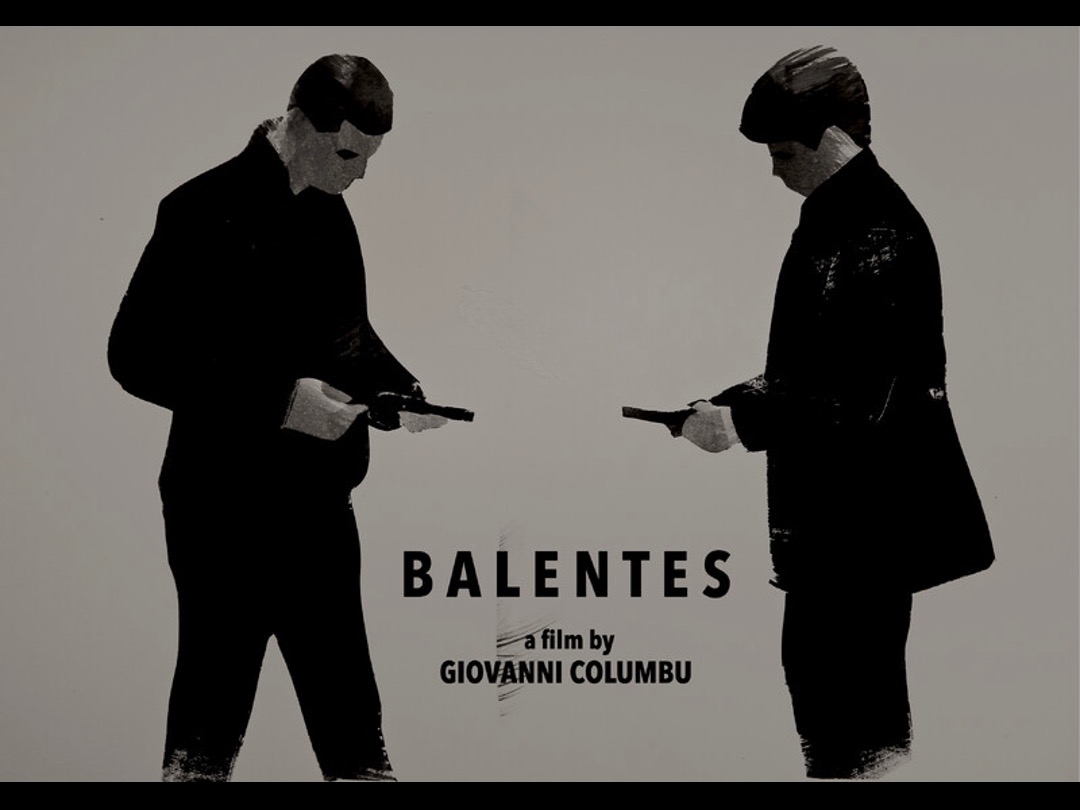

第3回長編コンペティション部門ノミネート作品 / 『バレンティス』、『クラリスの夢』、『化け猫あんずちゃん』©いましろたかし・講談社/化け猫あんずちゃん製作委員会、『リビング・ラージ』、『ルックバック』© 藤本タツキ/集英社 ©2024「ルックバック」製作委員会、『かたつむりのメモワール』©Arenamedia Pty Ltd.、『オリビアと雲』、『ペーパーカット:インディー作家の僕の人生』、『ペリカン・ブルー』、『口蹄疫から生きのびた豚』、『ワールズ・ディバイド』、『ボサノヴァ~撃たれたピアニスト』© 2022 THEY SHOT THE PIANO PLAYER AIE – FERNANDO TRUEBA PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS, S.A. – JULIÁN PIKER & FERMÍN SL – LES FILMS D’ICI MÉDITERRANÉE – SUBMARINE SUBLIME – ANIMANOSTRA CAM, LDA – PRODUCCIONES TONDERO SAC. ALL RIGHTS RESERVED.

――そういう世界のアニメーション作品のディレクターの方たちというのは、たとえば日本のアニメが好きで自分も作り始めたという人たちも多いのでしょうね。

確かにそういう影響はありますね。でも日本では思いつかない、作り得ないような表現もずいぶんあります。

――感性や表現方法が違ったりするわけですね。

一昨年にノミネートされたブラジルの長編アニメーションですが、政治的なテーマあるいは環境的なテーマに対して直接的にストレートに訴えている。日本ではそういうテーマをそのままぶつけるということはまずなくて、ストーリーにしたりして間接的に訴える作品が多い。もう感性も作り方も全然違うんです。

――アニメーション作品だからストレートに言っても通じやすいということもあるのでしょうか。

それはあるかもしれません。実写ではなく絵を介在させるというのはそれだけでメタファー、暗喩になるので、実写で人間がしゃべるのに比べて生々しさがない。人間がそのままストレートに伝えると反発も起きやすいでしょうけれど、一度絵を濾過させることで素直に受け止められる気はします。

――いずれにしてもそうした未知の体験というのは、若い人たちにとっても素晴らしい機会ですね。もちろんすべて見どころだとは思いますが、これはぜひ観てほしいというところは?

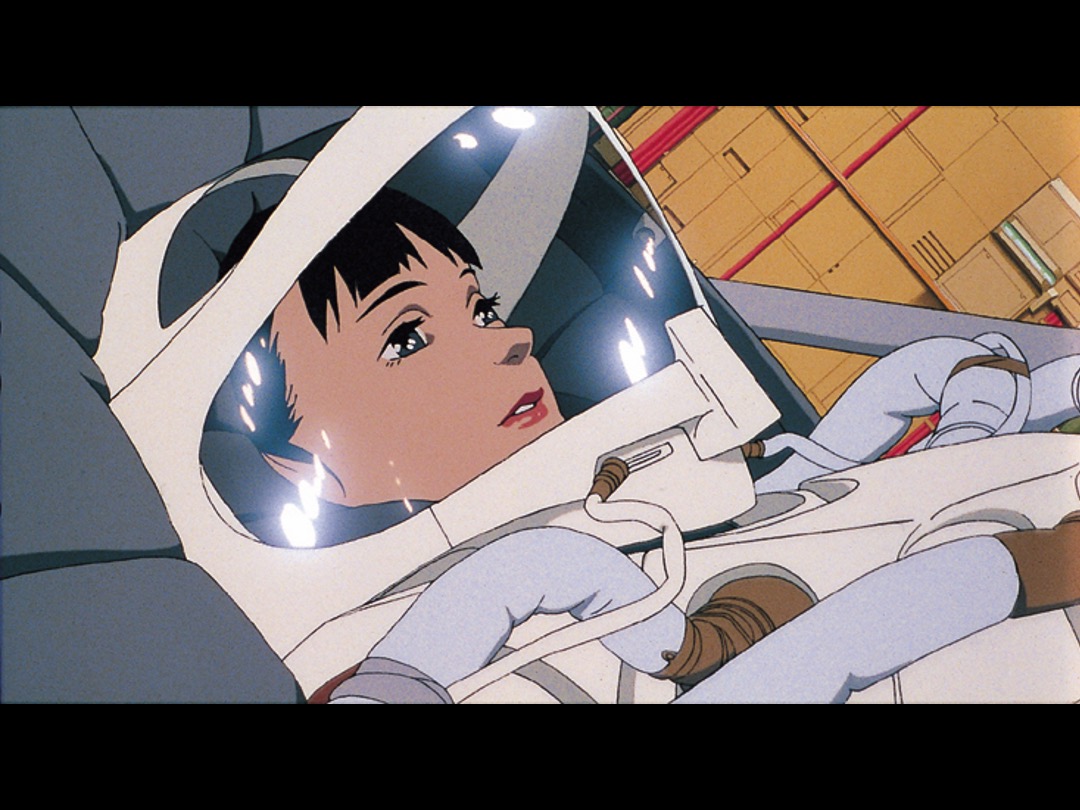

この映画祭では毎年、国内だけでなく世界の映画、アニメーションに影響を与えてきた監督の作品を取り上げる「レトロスペクティブ」という企画上映があります。1回目は大友克洋さん、2回目は高畑勲さんでしたが、今回は、今 敏監督作品にスポットを当てます。

――今 敏監督の名作がまとめて観られるわけですね。

今監督は、監督としての作品はそう多くはないんですが、他の人の作品をお手伝いすることも多かったので、それらの作品も集めています。そういう意味ではアニメ業界の中で非常にリスペクトされている人です。つながりのある方を呼んでのトークイベントも企画しています。

――作家さんたちにとってもそうした企画は嬉しいですね。

昨年は富野由悠季監督が来場して『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』(1988) がトークショー付きでイベント上映されました。もうオーディエンスの熱量というか反応がすごくて、それを見た監督は終始上機嫌でしたよ(笑)。あれを見ると日本のアニメの監督とかアニメーターの皆さんは自分の作品がどのように受け止められているのか、劇場での観客の反応などを見る機会は少ないのかもしれないと思いました。

――他におすすめのプログラムはありますか。

これも毎年やっているのですが、大川博賞と蕗谷虹児賞の受賞者発表があります。特筆すべきは、普通は監督などが表に立って受賞することが多いと思いますが、ここでは、制作スタジオや作画とか音響とか、監督以外の普段あまり賞をもらうことがないような方たちに賞を差し上げるというのが特徴です。名前を聞けば、現役アニメーターにとってはレジェンドというか神レベルの人たちです。

――実際に来場されるお客様の様子はいかがですか。これは勝手な想像ですが、もっとオタクな感じの人が多いのかと思っていました。コスプレしてくるとか。

私も、「せっかく日本でやるんだからコスプレとかで盛り上げたらいいんじゃないの?」と言ったら、どうやら国際映画祭というのは、そういう娯楽的な要素が強すぎると認めてもらえないということがあるらしいんです。ただ、「がたふぇす(にいがた アニメ・マンガ フェスティバル)」が、2024年から同時期に開催するように開催時期を変更していて、そちらのお祭りにはコスプレの人もいます。

――まち全体としてはコスプレも含めて、アニメ・マンガで盛り上がれるということですね。

さらに、コンペティション部門のノミネート作品上映後には、監督/プロデューサーが出てきて、観客の皆さんと直接話ができるような機会も設けています。身近な映画祭、制作者たちとの距離の近い映画祭というのが売りですから。もしかしたら夜のまちの居酒屋であの監督にばったり会えるかも、というのも魅力的だと思います(笑)。

今 敏レトロスペクティブ上映作品 / 『PERFECT BLUE/パーフェクトブルー』Ⓒ1997MADHOUSE、『千年女優』Ⓒ2001 千年女優製作委員会、『東京ゴッドファーザーズ』Ⓒ2003 今 敏・マッドハウス/東京ゴッドファーザーズ製作委員会、『パプリカ』Ⓒ2006 MADHOUSE / SONY PICTURES ENTERTAINMENT (JAPAN) INC.

日本のアニメの世界での現在地

――日本のアニメというのは、いま現在、海外でどのように受け止められているのでしょうか。

日本のアニメというのは独自の進化をしていて、いまだに手描きが主流で制作しているという、稀な国だと思います。もっとも、実際問題、たとえばハリウッドでそういう方法をとろうとしても、スタジオにそういう環境がないですからそもそもできないんですけどね。そこは日本は突出していて、いい意味でガラパゴス化していると思います。そしてそこに対しての海外からのリスペクトというものもすごく感じます。そういう日本独自の手描きの文化というのはこれからも大事にしていってほしいところです。

――ストーリーも含めて、日本のアニメというのは一つの文化としてきちんと確立していますよね。外国の方が日本のアニメーション作品で “おにぎり” を見て、「来日したらぜひ食べたいんだ、実際に食べたら本当に美味しかった」そんな話を聞くと嬉しくなります。

日本のアニメは、海外の人が日本の文化とか風俗を知る上でとても有能なコンテンツですよね。さらに、最近はたとえば「SHOGUN 将軍」(2024) とか『ゴジラ −1.0』(2023) など日本の実写のコンテンツも海外にそのままの形で受け入れられている。コロナ禍の巣ごもりで、自宅で映像配信を観る機会が増えて、いろいろな国の作品に直接触れる機会が増えました。劇場に足を運ぶまではいかなくても、映像配信を観る習慣ができて、驚くべきことにアメリカ人が、他国言語の映像を字幕付きで観ている。少し前までは考えられませんでした。日本のアニメーションは吹き替えになることが多いのですが、それでもアニメを通して日本の文化に触れる機会は確実に増えていると思います。

――先日公開された日本発のアニメーション作品『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』(2024) も、海外で音声は日本語のまま、英語の字幕を入れて上映されました。予告編も吹き替えではなく、日本語の予告編に英語の字幕を入れて流すと。日本語や日本の文字に対するハードルは、どんどん低くなっている気がします。コロナ禍からの5年間というのは、仕事の仕方、食事、ずいぶん変わりましたし、今まで当たり前のようにあった壁が、なくなったという感じもあります。だからこそ、こうした国際映画祭でいろんな国の人たちの作品を観たり話を聞いたりできる、日本からそのつながりを発信できるというのは、本当に価値のあることだと思います。

確かにそういう一面もあるし、でも角度を変えると別の壁ができてきたという感じもあります。たとえばSNSなどに見られるような考え方の相違からくる極端な分断がある。でも一方で他の国や人々の文化や考え方に触れる機会は確実に増えて、それを理解するという希望もあるはずです。一長一短ですよね。

映画祭の未来、アニメーションの未来

――今後、どのような映画祭にしたいと思っていますか。

まずは世界にもっと知られてほしいです。アヌシー(アヌシー国際アニメーション映画祭、フランス)は有名ですけど、それに匹敵するくらいの映画祭を日本で育てなければいけないと思っています。日本のアニメは、日本の文化の一つの中心になりつつあるので、その地位をもっと向上させるということも含めて、映画祭にはもっともっと大きくなってほしいです。

――小さい頃からアニメーション作品に触れていて、それを職業にしたいと思う若い人たちもたくさんいると思います。

以前は、労働環境があまりに過酷で、という問題がありました。それが全部解決とはいきませんが、少しずつでも良くなっていると思います。各スタジオも本当に努力して、労働基準法を遵守すべく頑張っています。休日や労働時間の問題も良くなってきています。そのため制作費が上がっていますが、制作費を上げてもそれを吸収できるだけの売上の上昇があるので、今が労働環境改善の最大のチャンスだと考えているし、実際にもそうなっています。若い人たちが安心してこの業界に入ってこられるような環境づくりのお手伝いも我々の役目だと思っています。その他にも、この映画祭が、アニメの全体的な地位向上の象徴になればいいなと思っています。

――アニメの未来をどのように思い描いているのでしょうか。

世界中の人に喜んでもらえるような作品に関わっていけたらいいですね。そういう意味では自分もまだまだ現役のつもりです。何より大きな思いは「世界中の人がアニメファンになったら、戦争は起こらない」ということ。その思いを抱いているのは、私だけじゃない、多くの人がそう思っているはずです。だから、世界中の人にアニメを見てもらって愛してもらって、それを共通言語として語り合い、理解し合うことができたら、どんなに素晴らしいだろう。アニメを通してそんな世の中を作りたい、そう思っています。

取材・文 / otocto編集部

撮影 / 岡本英理

“ 新潟国際アニメーション映画祭 ” フェスティバル・ディレクター

1959年東京都出身。1985年、アニメ雑誌「Newtype」創刊に参加。後に編集長となる。以後、雑誌・文芸・マンガ雑誌の編集、アニメ・実写映画のプロデューサーを歴任。2007年株式会社角川書店代表取締役社長。2019年株式会社KADOKAWA代表取締役副社長。現在はZEN大学客員教授。KADOKAWAアニメ・声優アカデミーおよびKADOKAWAマンガアカデミー名誉アカデミー長。合同会社員ENJYU代表社員。3月19日に星海社より新刊「メディアミックスの悪魔 井上伸一郎のおたく文化史」が発売される。

「第3回 新潟国際アニメーション映画祭」

アニメーションやマンガ関連に従事する人々を約3,000名以上排出している、日本有数のアニメ都市、新潟。世界に向けてアニメーションやマンガという日本特有の文化を発信していく拠点となる新潟が、世界のアニメーション作品が交差する文化と産業のハブとして発展していくことを目指す、アジア最大規模のアニメーション映画祭。

主催:新潟国際アニメーション映画祭実行委員会

会期:2025年3月15日(土)~20日(木・祝)

公式サイトにてチケット販売中

公式サイト niaff