のん主演作として話題を呼んでいるアニメーション映画『この世界の片隅に』。広島市出身の漫画家・こうの史代の同名コミックに惚れ込み、6年もの歳月を掛けて完成させたのは片渕須直監督だ。前作『マイマイ新子と千年の魔法』(09年)では平安時代の街並みをスクリーン上に蘇らせた片渕監督は、今回は戦争で失われることになる昭和初期の広島の街並みを見事に再現してみせた。徹底したリアリズムにこだわった理由、そしてアフレコ現場で声優のんが見せた潜在能力、さらに自身の愛読書について熱く語った。

──『マイマイ新子と千年の魔法』も大変な労作でしたが、『この世界の片隅に』は資金が集まる前から片渕監督はすでに制作を始めたと聞いています。それだけ原作で描かれた物語に魅了されたわけですね。

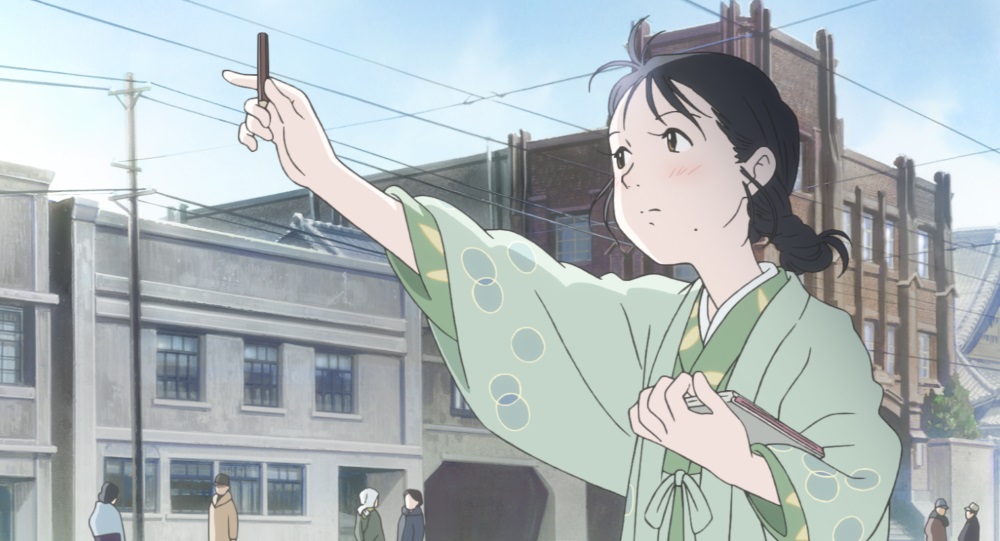

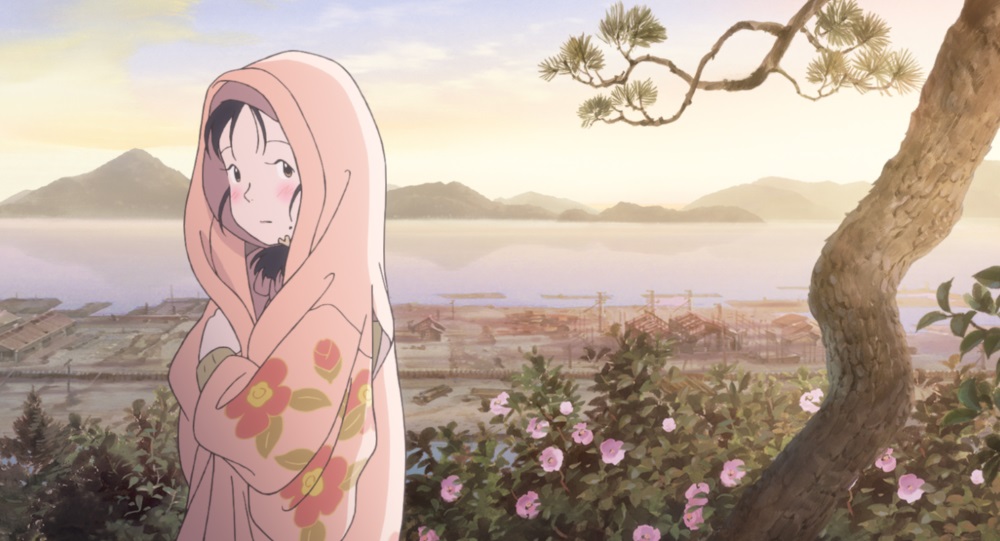

そうです。こうの史代さんの原作に出会い、読み始めてすぐにアニメーション化を思い立ったわけですが、「これはまっとうしたい仕事だ」と思いました。主人公のすずさんが本当に愛おしく感じられたんです。彼女が普通にご飯を作ったり、縫い物をしたりする様子が、ちょっとトロくさい部分も含めて(笑)、とても愛おしい。ごく当たり前の日常生活を営むことが大事なんだということが、すごく伝わってくる原作でした。すずさんが嫁入りし、その一方で戦争が本格化していくわけですが、戦争が影として存在することで逆に普通の生活が輝きを感じさせるコントラストになる気がしました。すずさんが実在するように僕自身が感じ、それを映像として表現したい、他の人たちにも同じように感じてほしい。その一心で映画化を進めたんです。物語の背景として消えてしまった広島の街を再現していますが、それはすずさんが歩いている街をきちんと描きたかったから。すずさんが本当にいるように感じてほしかったからなんです。

──戦後、原爆ドームと呼ばれることになる広島県産業奨励館をはじめ、広島の街並みを詳細に再現していますが、モノクロ写真しか残っていない時代の街の様子はどのようにして色彩など調べたんでしょうか?

カラー写真はない時代でしたが、着色絵ハガキなどはあったので参考にしています。今も残っている大正屋呉服店(現在の広島市平和記念公園レストハウス)は産業奨励館とは建てられた時期はちょっと違うものの、大正時代末から昭和初期の建物には流行があったみたいで、一階がコンクリの打ちっぱなしで、二階・三階が塗装されていたところが多かったようです。当時の建築様式の流行についても調べて、手掛かりにしました。色彩については当時その目で見ていた人からも話を聞いて確かめたんです。

──街を再現するために、広島で健在な方たちを取材して回った?

ええ、でも人間の記憶はどうしても曖昧なんですね。70年前の街のことを訊かれても、正確には覚えていないものです。10年前に自分が乗っていた車の内装が何色だったか思い出せと言われても、なかなか覚えていませんよね。航空写真や地上から撮った写真などを付き合わせて、建物の並びを推測し、それでも分からない部分を尋ねるようにしました。大正屋呉服店は現存しているので、これは綿密に描いています。そうすることで、この映画を観て広島を訪ねた人は「ここにすずさんは立っていたんだな」と実感できるからです。映画なのでスクリーンの中の街に触ることはできないけど、広島に行けば大正屋呉服店だった建物に触れることができる。この感覚は大事だと思いました。でも難点があって、大正屋呉服店を描くには、その手前にあった大津屋モスリン堂がどうしても画面に入ってしまう。この大津屋さんは写真が残っていなかったんです(苦笑)。

──写真が残っていない建物はどうやって再現を?

ほんの少し映っている写真や遠くからぼんやり映っている写真はあったので、後は当時の一般的な建築構造を元にしてまず絵にしたんです。その絵を現地に置かせてもらったところ、当時お隣りで暮らしていたという娘さんがその絵を見て「少し思い出せそう」と名乗り出てくれました。「うちとお隣りのショーウインドウにはほんのちょっと段差がありました」「手前に真鍮製の手すりがあって、もたれたら背中に当たりました」と子供の頃の記憶を語っていただき、大きな手掛かりになりました。ショーウインドウがあったことが判明し、また背中に感触が残っているんだから手すりがあったことは間違いないと確信できたんです。「こんなものがあった」ではなく「背中に感触が残っている」という記憶のされ方は重要です。そうやって、当時の街並みを描くことができたんです。

戦艦大和やB-29もすべて忠実に再現した意味

──一軒一軒手間ひまの掛かる作業を地道に重ねたんですね。観客はすずが生きていた時代にタイムスリップしたかのような感覚になります。

ええ、そうなんです。この映画を観ていただいた人たちに、その感覚を体感してほしくて、広島の街を詳細に再現してみたんです。

──街だけでなく、当時の日本のシンボルでもあった戦艦大和をはじめとする軍艦も忠実に再現し、さらに米軍による空襲の様子も徹底してリアルに描いていることにも驚きました。

すずさんの営む日常生活のディテールとすずさんが暮らした街並みのディテール、そしてすずさんの家の裏の畑から見える戦艦大和などの軍艦のディテール、さらには米軍のB-29による空襲のディテールを、全部同じ水準で描こうと思ったんです。どれかだけ突出しているのではなく、すべてを同じ水準で描くことで、初めて戦争というものが本当のものに感じられ、戦艦大和も実在したものとなり、大和は2000人以上の乗組員たちが生活していた場となり、空襲も普通に生活している人たちの頭上に降ってくる爆弾の意味が生じると思ったんです。

──片渕監督をはじめ、スタッフは膨大な情熱を作品に注いだわけですね。

戦後に生まれた僕たちは、戦時中というものを頭の中でイメージすることしかできなかったわけです。でも、そのイメージの多くはテレビドラマなどで描かれた戦時中の街並みのセットであって、そこで作られたセットも以前に放映された戦争ドラマで使われたセットの真似だったりして、現実からどんどん離れているような気がしたんです。一回ここで、本来はこうだったんだというところへ立ち返らなくちゃいけないという意識がありました。

新婚初夜、花嫁のすずに見せた花婿の愛情表現

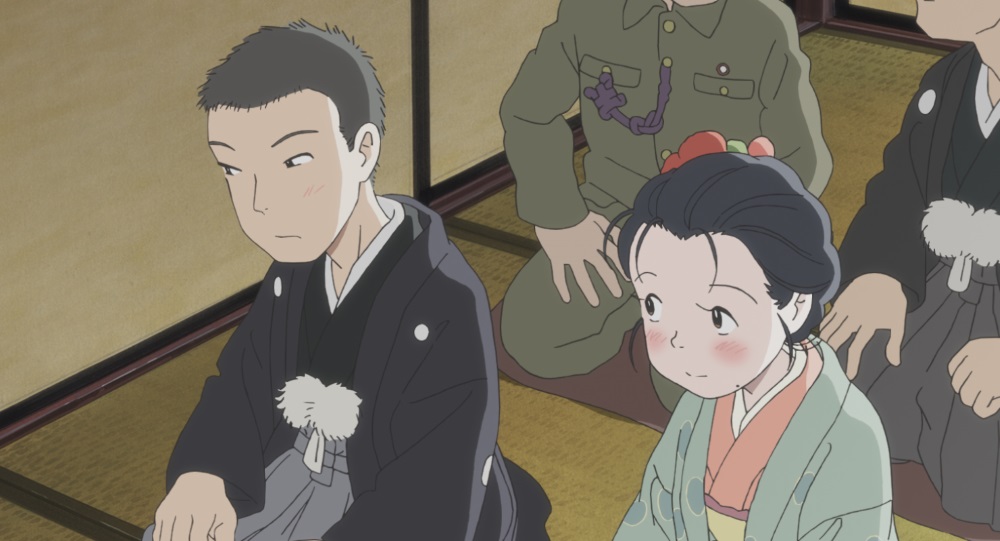

──街並みをリアルに再現することで、すずたちの生活もよりリアルに感じられる。すずが周作の家に嫁いだ際に「傘を持ってきたか」「はい、新しい傘を持ってきました」という嫁入り問答がありますが、あれは実際にあった風習ですか?

民俗学上では「柿の木問答」と呼ばれているものです。昔は「柿の実、もいでもええか?」「はい、どうぞ」というやりとりが新郎と新婦の間で交わされていた地方があったんです。

──柿の実をもぐ=性交渉の成立、ということですね。

そうです。広島の民俗学を収集した本があり、その本を読んだところ「新しい傘を持ってきました」というのは江波などの海沿いではなく、山のほうの集落で交わされていた問答のバリエーションのひとつだったようです。こうのさんも同じ本を読まれて、思いついたんでしょうね。すずは祖母からこの問答を教わるわけですが、祖母は海に近い古江から嫁入りしたと語っていたので、きっと祖母の母かその母が山のほうから嫁いできたのでしょう。呉の港で子どもたちが縄跳びをしているシーンがあるんですが、そこで歌われる縄跳び唄もかなり真剣に調べました。広島の縄跳び唄は分からなかったのですが、三原の縄跳び唄についての文献が残っていたので、「縄跳び唄なら、こんな感じかな」と僕が歌ったものを聴いてもらい、声優さんに吹き込んでもらったんです。

──「柿の木問答」が交わされるのは新婚初夜という艶っぽいシーンですが、周作がボケをかますコメディ的な味わいもある。

あのシーンは、周作が初めてすずに見せた優しさでしょうね。嫁入りしたすずが緊張していたので、普段なら冗談は言わない真面目な性格の周作がすずをリラックスさせるために叩いた軽口だと思います。かなり無理して周作は精一杯の冗談を言っていることが伝わってきます。こういったキャラクター造形も、こうのさんの原作の素晴しさだと思います。