本物のアイドルが演じる「アイドル」のリアリティの底力

池ノ辺 本作を拝見して、私が面白いと思ったのは、この作品の中にある「リアルさ」でした。それは、アイドルの皆さんたちだけじゃなく、周りのオタクの男の人たちも含めて。

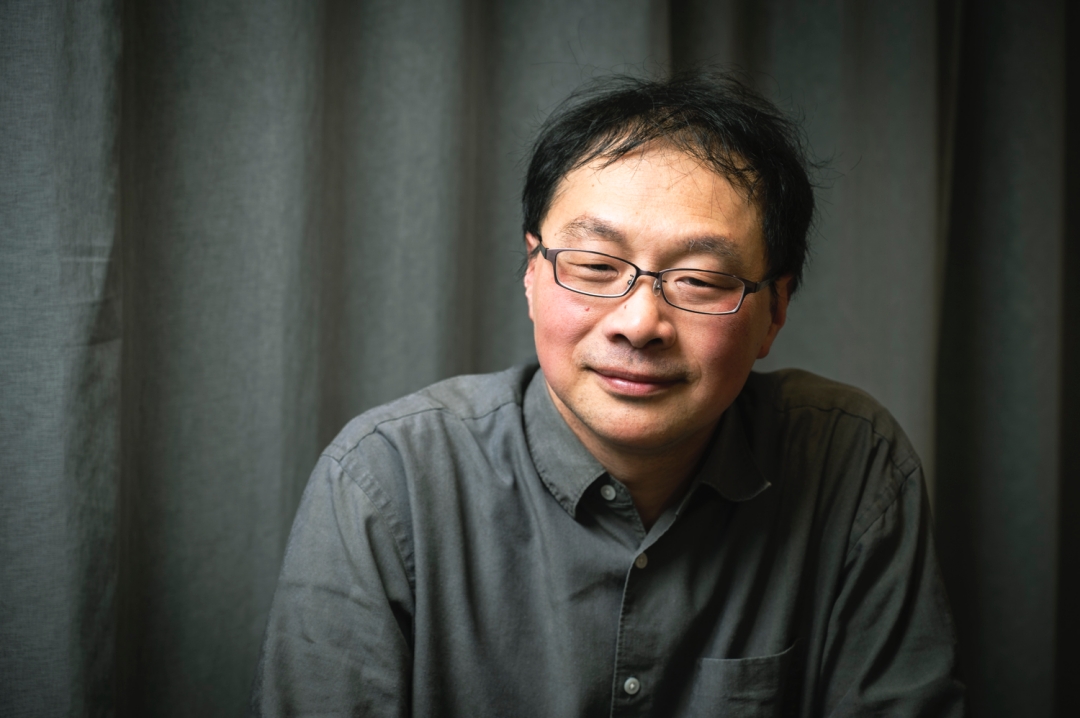

深田 ありがとうございます。あの映画のアイドルのリアリティに関しては、いくつかのレイヤーが積み重なって、あそこまで到達できたという感じですね。まずは、実際のアイドルの方、元アイドルのかた、プロデューサーやマネージャーの方などに、とにかく取材を重ねていったというのが大きかったと思います。それと、共同脚本で入ってくれた三谷伸太朗さんがすごくアイドル好きで、アイドルのライブなどの構成作家みたいなこともされていたんです。アイドルに関しては自分よりも遥かに詳しい方だったので、かなり頼りにさせてもらったということも、リアリティの醸成にとってはすごく大切な要素でした。

池ノ辺 なるほど。

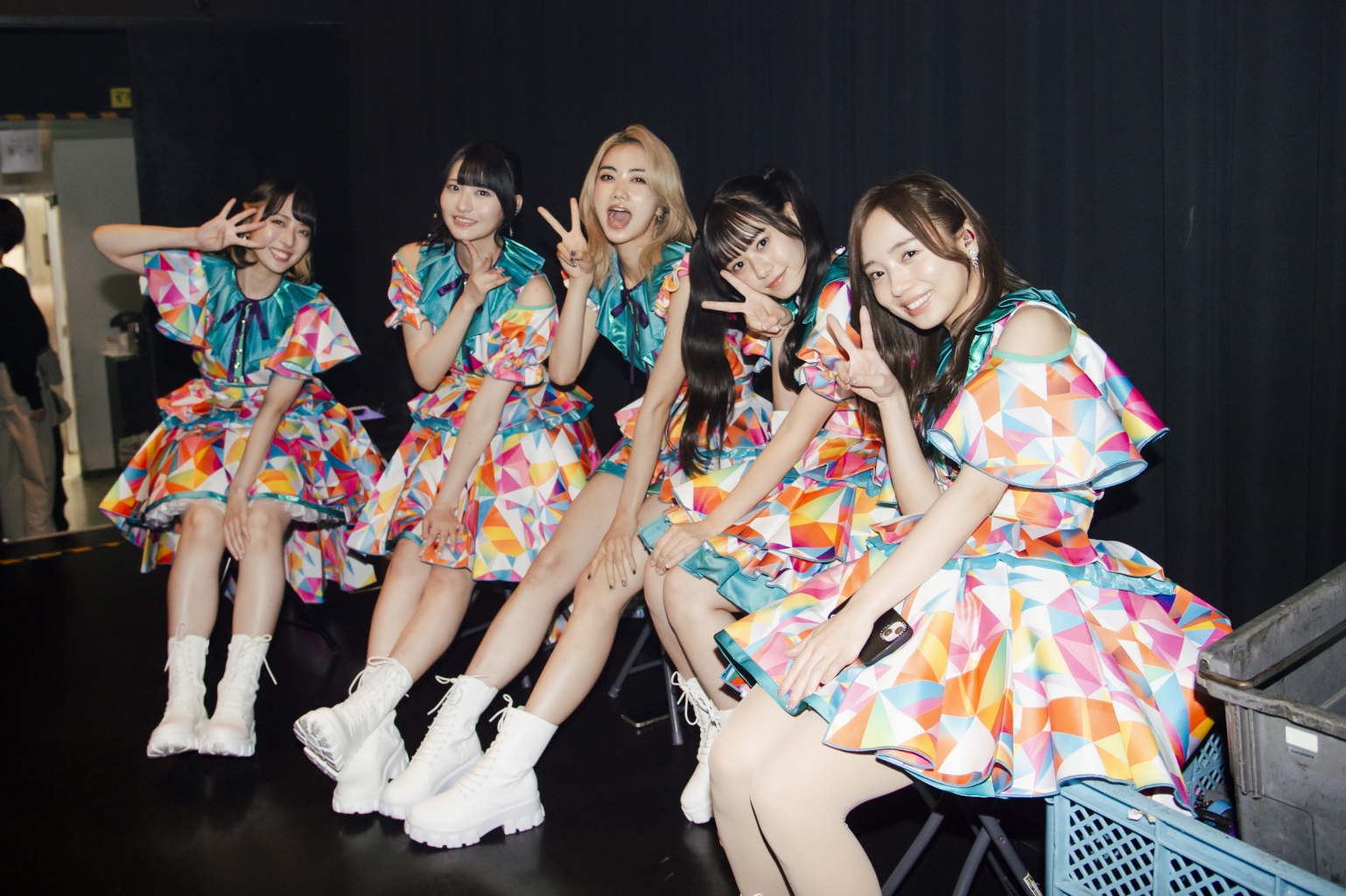

深田 次に大きかったのは、4人の助監督のうちの二人、鳥井さんと柏原さんという若い女性で、彼女たちがめちゃくちゃ女性アイドル好きだったんです。それで衣装や小物、小道具などの美術からグループのロゴに至るまで本当にこだわりぬいてくれました。僕たちの世代ではアイドル好きでもわからないような、今の若い感覚でアイドルのリアルをこの作品の創作に反映させてくれました。そして何より大きかったのはやはり、実際の出演者の皆さんですよね。劇中に登場するアイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」の5人のメンバーのうち4人を、本物の現役アイドルとアイドルを卒業したばかりの元アイドルに演じてもらえた。ですから撮影中も常に彼女たちのチェックを受けながら進めることができました。これは本当に大きかったです。

池ノ辺 オーディションの時点でアイドル経験者を募集したんですか。

深田 最初から「アイドルじゃなきゃいけない」とは思っていなかったんですけど、アイドルの方が演じた方がリアリティは出るだろうなとは思っていました。アイドルのちょっとした仕草とか、ライブの時の目線の作り方とか、握手会の時の仕草とか、そういったものってやはりアイドルとファンの方たちが長年培ってきた文化みたいなものだと思うので、それをアイドル経験のない俳優さんが演じるのは、不可能ではないけれどハードルが高いだろうと思いました。

さらに、今回の作品について、僕自身の中ではコンセプチュアルアートのようなものだと思っていて、アイドル業界をモチーフに、どう作品を作っていくかを考えていました。つまり、アイドル業界を批評的に描きつつ、モチーフであるアイドル業界自体にどうフィードバックし、受け取ってもらえるか、ということですね。そうした時に、この作品の根幹に当事者であるアイドルが関わるということはすごく重要に思えました。ただ、それがどういったかたちで関わるか、出演者なのかスタッフなのか、というのは最初ははっきりとは決めていませんでした。とにかくアイドルの当事者性というものは重要だと思って、その中で当然キャスティングも視野に入れていました。

池ノ辺 アイドルの方たちがアイドルの役を演じるという点では、難しさもあったんじゃないですか。

深田 10年近くこの作品に取り組んでいく中で、その間、随時オーディションという形で出演者を募集していたんですが、アイドルの場合、演技の経験はほとんどないという方が多いですし、そもそもアイドルの事務所側からオーディションへの参加自体を断られることが多かったです。

池ノ辺 それはこの内容のため?

深田 まあそうだろうと思います。そもそも、アイドルが恋愛をして事務所から裁判を起こされるという話ですから。当然、業界に対する批評性のある作品だし、事務所にとっては非常にセンシティブな題材です。

池ノ辺 確かに現役アイドルの事務所にとっては厳しいかもしれませんね。

深田 これはもう俳優で進めるしかないかなと思い始めたところに、齊藤京子さんがオーディションにきてくれたんです。齊藤さんが決め手になって、進めることができたという感じです。

池ノ辺 日向坂46の元メンバーというバリバリのアイドル。実は私、齊藤京子さんが大好きで、バラエティ番組とか深夜のドラマなどに出ているのを見て「いいな、うまいな」と思っていたんです。

深田 ありがとうございます、って自分が言うのも何ですが (笑)。

池ノ辺 アイドルということでいえば、ひとつ気になっていたことがあって‥‥アイドルの皆さんは日常でもあんなに高い可愛らしい声で話しているんですか。

深田 それは人によりますね。「アイドル」というスイッチが入るとものすごくアイドルっぽくなる方もいれば、もう本当にナチュラルボーン・アイドルなんだろうというくらい常日頃から自然とアイドルとして振る舞えている方もいます。そういう意味で面白かったのは、齊藤さんがそれまで自分の中にあったステレオタイプなアイドル像を見事に打ち砕いてくれたことです。特に齊藤さんの低音ボイスは自分の思い込みの中にあるアイドルのイメージとは違いましたが、それにも関わらず人気アイドルとして何年も活躍しセンターまで務めた説得力が確実にそこにありました。

池ノ辺 確かに、アイドルをやりたくて、かつ仕事として第一線でアイドルを務めてきた彼女がアイドルの役を、しかもこうした内容の作品で演じるというのは、非常に大きな意味がありますよね。その世界を知っているからこそ表現できるということも多いと思います。

深田 実際に、本当に細かいところで齊藤さんからアドバイスをもらって変えたところもけっこうあります。さらに、齊藤さんの参加によって大きく変えたこともあります。もともと書いていた脚本は、齊藤さんが決まる前にすでにある程度固まっていて、それを読んで齊藤さんもオーディションに来てくれました。その段階では、法廷のシーンの最後のところで、主人公である山岡真衣が、ある種のアイドル論、アイドルとファンとの関係について、とうとうと語る場面があったんです。かなりの長台詞でした。でも、齊藤さんに出てもらえるとなったことで、それは全てカットしました。つまり、長年アイドルの第一線で活躍されてきた齊藤さん、そして他にも元アイドル、現役のアイドルの方々が出演してくださるということになると、もうそこで語る必要はない、彼女たちの存在自体が生きたアイドル論だと思ったんです。それなのに自分が頭の中で考えたセリフをわざわざ言わせるのは、何だか馬鹿馬鹿しくなってきて、そのセリフをカットするということになりました。これは、本物のアイドルの方たちに出てもらえたからこそできたことでしたね。