太平洋戦争末期、戦況が悪化の一途を辿る1945年、沖縄県伊江島に米軍が侵攻した。激しい攻防戦で、島は壊滅的な状況に陥り、宮崎から派兵された少尉・山下一雄と沖縄出身の新兵・安慶名セイジュンは、敵の銃撃に追い詰められて、大きなガジュマルの木の上に身を潜める。仲間の死体は増え続け、圧倒的な戦力の差を目の当たりにした山下は、援軍が来るまでその場で待機することを決断する。戦闘経験が豊富で国家を背負う厳格な上官・山下と、島から出たことがなくどこか呑気な新兵・安慶名は、話が嚙み合わないながらも、二人きりでじっと恐怖と飢えを耐え忍んでいた。やがて戦争は日本の敗戦をもって終結するが、そのことを知る術もない二人の“孤独な戦争”は続いていく。

沖縄県伊江島で激しい攻防戦が展開される中、2人の日本兵が木の上に身を潜め、日本の敗戦を知らぬまま2年もの間生き延びた――そんな衝撃の実話から着想を得た作家・井上ひさしが原案を遺し、こまつ座にて上演された舞台「木の上の軍隊」。堤真一と山田裕貴が上官と沖縄出身の新兵を演じ、この度、映画化された。ダブル主演を務める堤と山田は、初共演ながら、阿吽の呼吸で極限状態の兵士たちを、繊細かつ力強く、人間らしい可笑しみをもって表現する。監督と脚本を手がけるのは沖縄出身の平 一紘。全編沖縄ロケで、伊江島で実際に生い茂るガジュマルの樹上での撮影を敢行した。熾烈な地上戦が繰り広げられた沖縄戦を必死で生き抜いた日本兵の実話に基づく物語が、戦後80年の今年、スクリーンに甦る。

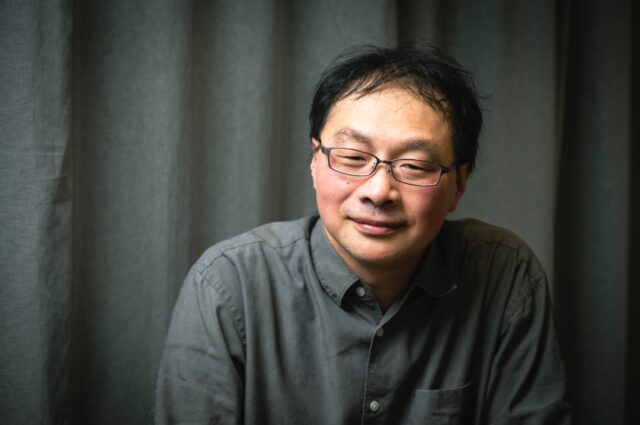

予告編制作会社バカ・ザ・バッカ代表の池ノ辺直子が映画大好きな業界の人たちと語り合う『映画は愛よ!』、今回は『木の上の軍隊』の平 一紘監督に、本作品や映画への思いなどを伺いました。

「沖縄戦」に関心のなかった沖縄の監督

池ノ辺 この作品は、井上ひさしさんの原案があり、舞台化され、そこから映画化されたと聞いたのですが、監督は、どのような経緯で映画化の話を引き受けることになったんですか。

平 今から2年前の僕が33歳の時に、企画を進めていた横澤匡広プロデューサーから連絡がありました。「木の上の軍隊」という舞台があって、それを映画化したいと思っているんだけれど、その監督をやってみないかと。最初は二つ返事で引き受けましたが、後でちょっとだけ躊躇しました。「木の上の軍隊」という作品の名前は聞いたことがありましたけど、その舞台も観ていない。調べてみたら、沖縄戦を背景にした物語だったんです。不安が二つあって、一つは、僕は駆け出しの監督なので、しっかりとした予算でスペクタクルな戦争映画ができるのか。もう一つは、僕自身が今まで、沖縄に生まれ育ちながら沖縄戦というものに対して積極的に情報収集したり、思いを持って考えようとしたりしてこなかったからです。

池ノ辺 それは何か理由があったんですか。

平 単純に興味がなかったからです。もちろん義務教育の中で人並みに知るということはありましたし、知れば悲しいという気持ちにもなりました。でもあえて自分から調べて何かを勉強して、ということはしてこなかった。沖縄戦に関して言えば門外漢に近いんじゃないかというくらいに思って、もしかしたら自分はこの作品の監督としては相応しくないんじゃないかとまで思いました。

池ノ辺 そこから逆に、積極的に引き受けようとなったのは?

平 この映画の元となる舞台を映像で拝見したんです。沖縄戦を背景にしているとはいえ、すごくエンターテインメント性に溢れる作品で、沖縄戦の実情というよりも、パラレルワールドを描いたような作品でした。終戦を知らずにずっと戦時下で戦い続けていた二人の兵隊の葛藤、人間ドラマ、僕にとってはそれがこのドラマの主たるテーマだと感じました。それなら、このユーモア溢れる作品の脚本が作れるんじゃないか、 “木の上” という舞台の、一つのシチュエーションの物語としておもしろくできるのではないかという勝算が、そこでようやく見えてきました。

池ノ辺 葛藤があったということですけど、沖縄で生まれ育った監督だから、この話が来たというのはありますよね。

平 もちろんあると思います。それは僕が沖縄で活動を続けていて良かったなと思うところですね。