刑務所や拘置所に収容された人への差し入れを代行する「差入屋」。金子真司は妻の美和子と、伯父の星田から引き継いだ差入店を営み、引退した星田と10歳になる息子の和真と4人で暮らしていた。ある日、和真の幼馴染が何の関係もない男に殺害される。一家が彼女の死から立ち直れないでいた時、犯人の小島の母親から差入の代行と手紙の代読を依頼される。金子は差入屋としての仕事を淡々とこなそうとするが、常軌を逸した小島の応対に感情を激しく揺さぶられる。一方、毎日のように拘置所を訪れる女子高生と出会う金子。彼女はなぜか自分の母親を殺した男との面会を強く求めていた。2つの事件と向き合ううちに、金子の過去が明かされ、家族の絆を揺るがしていく──。

主人公の金子を演じるのは、『泥棒役者』以来、8年ぶりの主役を務める丸山隆平。他に真木よう子、北村匠海、名取裕子、寺尾聰ら実力派俳優が脇を固める。オリジナルの脚本と監督は古川豪。この作品が長編映画初監督作となる。

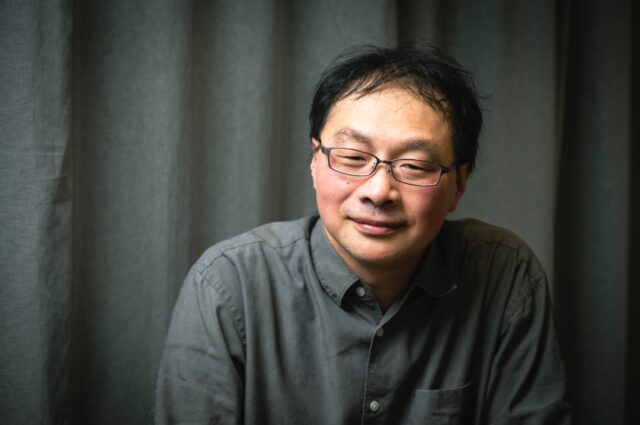

予告編制作会社バカ・ザ・バッカ代表の池ノ辺直子が映画大好きな業界の人たちと語り合う『映画は愛よ!』、今回は、『金子差入店』の古川豪監督と主演の丸山隆平氏に、本作品や映画への思いなどを伺いました。

ゼロからの脚本に必要だった11年の歳月

池ノ辺 この作品は、監督のオリジナルの脚本ですね。「差入屋」というのは、ほとんどの人は聞いたことがない仕事だと思いますが。

古川 別の撮影で行った先でたまたま「差入店」を目にしたんです。何だろうと思って調べてみたら拘置所や刑務所に収容された人への差入代行業だと。最初は本当に打算だったんです。映画の歴史がおよそ130年。その中でどれだけあるんだというくらい犯罪を扱ってきたわけですよね。その犯罪に関連したこの仕事について何か書いていったら、ドラマや映画で使えるんじゃないかと思ったんです。

池ノ辺 脚本が仕上がるのに11年かかったと伺いました。

古川 脚本を書き始めて、構成を考えて‥‥とやっているうちに、これは軽い気持ちでできるものじゃないということが身に染みてわかってきたんです。もちろんどの職業でもそうで、当たり前の話なんですけど、書くということはその主人公の半生、人生を追体験するようなものですから、これはもう軽はずみなところでは扱えないというのがわかっていって、それを考えれば考えるほど筆が進まなくなり、結果的に11年もかかってしまいました。実際にはカチッと構想が固まるまでに7年、そこからさらに本格的に書いて直して直して‥‥その一方でこの作品を扱ってくれるところ、制作のお金を集めるのに4年くらいかかりました。

池ノ辺 11年前に、「これは」と思って探っていたら、そこにはいろんなドラマがあったと。

古川 そうですね。その後の撮影の期間も含めるともう13年ほど前のことになるわけですが、自分が扱おうとしたものが当時の自分には思った以上に重い、自分のスキルも含めて扱いきれないようなテーマだったんだと思います。

池ノ辺 では、監督が歳をとったことでいろいろ経験もし、わかり始めたということもあったんでしょうね。

古川 もちろん、脚本を書くにあたってのある程度の手法というのは学んでいましたけれど、僕自身、プロの脚本家ではないので、テクニックだけでは書けないんです。そうすると、金子の41年分の人生を考える。それは金子だけじゃなくて彼の周りの人々、さらにはセリフ一言だけの人も含めて、その人たちの人生まで考えてそこに立たせていたので、登場する人たちの人生、その周りで起きている犯罪、そうした裏設定を考えて作って、とやっていくと、自分が想像した以上に重くて時間がかかってしまったというところです。

池ノ辺 11年の間には、監督ご自身の人生にも変化はありますよね。金子には奥さんがいて子供がいてという設定でしたが、監督もお子さんがいらっしゃるんですか。

古川 子供は男の子が2人います。長男が生まれた時、僕は出産に立ち会ったんですが、助産師さんから生まれたばかりの子を渡されて抱き上げた瞬間、「この子のために僕は生きるんだ」とそんな思いがグッと込み上げてきて、親が言っていた「子を思う親の気持ち」というものをはっきりと意識しました。それまでふわふわとしていたものがカチッと固まり、脚本の構成がきちっと固まったのもそこからです。この出産に立ち会っていなかったら、立ち会える状況になかったら、とそこからいろんなことが連想されていって広がって、そこで金子の設定がどんどん決まっていったんです。

池ノ辺 11年というのは、この作品の、脚本のためには必要な時間だったんでしょうね。

古川 とはいえ、僕も生きていかなければいけないので、その間も、助監督をやったり、深夜の連ドラの監督をやったり、合間では深夜連ドラの脚本も書いていました。それでもこの「差入屋」のことはずっと頭の片隅にこびりついていて、そういう中で途中まで書いて、でもこれはダメだから一度ご破算にしようとか、そういう感じでした。ただ、これを書き始めた頃はこれで長編映画デビューなんていうのは考えてもいなくて、この仕事を扱った作品を作れればいいなくらいに思っていましたし、いつかどこかで、どこかの媒体で世の中の人たちに認知してもらえたらいいと、そういうやんわりした思いでした。