日照り続きの夏、給水制限のかかる中、水道局に勤める岩切俊作は、水道料金滞納の家庭を訪ね歩き、滞納世帯の水道を停めて回っていた。妻や子供との関係もうまくいかず孤独で渇いた日々をおくる岩切は、2人きりで家に残された滞納家庭の幼い姉妹と出会う。1件の停水執行をきっかけに起こる心のドラマを描く。

1990年に文學界新人賞受賞、芥川賞候補になり注目を浴びた河林満の小説「渇水」を、30年の時を経て映画化。主人公岩切に生田斗真、姉妹の母小出有希に門脇麦など実力派の俳優が顔を揃えた。企画プロデュースに『死刑にいたる病』の監督 白石和彌、10年前に原作と出会い脚本を作り上げてきた髙橋正弥が監督を務める。

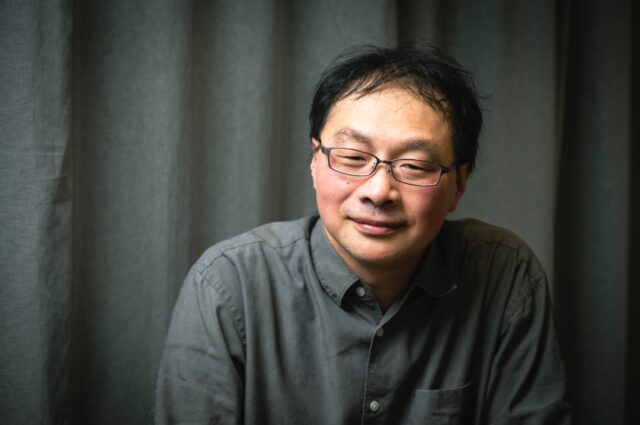

予告編制作会社バカ・ザ・バッカ代表の池ノ辺直子が映画大好きな業界の人たちと語り合う『映画は愛よ!』、今回は、『渇水』で姉妹の母親役を演じた門脇麦さんと、企画プロデュースに携わった白石和彌氏に、本作の見どころ、撮影時のエピソード、映画への想いなどを伺いました。

映画『渇水』を今、世に送り出すことの意味

池ノ辺 白石監督は、今回監督、演出ではなくプロデューサーとして関わっていますが、そもそも本作を映画化しようと思ったのはどういうきっかけだったんですか。

白石 この映画の原作は、90年に出版されたものです。それを2011年頃、髙橋正弥監督が、原作者である河林満さんのお友達から「映画化できないだろうか」ということで原作本を渡されたそうです。それで髙橋さんが脚本を作って映画化にトライしたのですが、何度かいいところまで行くんだけれど成就しなかった。話自体が地味だったということもあるのかもしれないです。

池ノ辺 ずっとその間、髙橋監督があたためてこられたわけですね。

白石 僕がその話を聞いて原作や脚本を読ませていただいたのは、映画『ひとよ』を撮っていた2019年だったと思います。それでやっぱりいい作品だと思ったし、これは河林さんが書かれた当時より、むしろ今の方が必要とされている作品なんじゃないかと思って、何とか形にしたいと関わらせてもらうことになったんです。

池ノ辺 この作品の予告編は弊社で作らせてもらったんですが、暗くなりすぎないようにするのが難しかったですね。でも、子どもたちの存在が救いでした。最後は原作と違っていますが、それはどうしてでしょうか。

白石 河林さんがあの本を書かれた当時、日本はまだバブルの只中で、経済もイケイケ。世界のトップ企業、たとえば上位20社のうち半数以上が日本企業というような時代でした。あたかも日本には貧困も格差もないかのような風潮の中、河林さんはカウンターとして「そんなわけないだろう」と書いた小説だと思います。それが30年経って、まさに「失われた30年」と言われていますが、今や日本の勢いはなくなり、格差や貧困が顕在しているわけです。世相が変われば当然、映画の役割、文学、芸術の役割も変わってきます。90年の頃はカウンターとして、かなり強烈な主張が必要だったかもしれませんが、今の時代はむしろ格差や貧困がはっきり見えている分、あまりに厳しい終わり方はよくないんじゃないか、という考えがあったと思います。

池ノ辺 それは髙橋監督の考えとしてですか?

白石 そうですね。もっとも、僕はビターな映画が好きだから、僕が監督をしていたらまた違った形の終わり方をしていたかもしれません。ただ、完成したものを観た時、やはり厳しい世の中だからこそ、あの姉妹にどこかで力強く生きていてほしい、希望とまでは言いませんが、彼女たちがサバイバルできるような世の中であってほしいという監督の願いがすごく感じられました。