――そうですね。この映画は多くの人の心に刻まれてしまった災害を通して、根底には普遍的なテーマが綴られています。私たちが忘れてはいけないこと、でも忘れたくなってしまう思いに目を向ける、凄く独特な映画だと思いました。なのにまったく説教くさくない。それについてどう思われますか。

映画で社会を見ることは大事なことではあるけれども、俳優として社会派映画にしか出ないぞとは思っていなくて、当然のことながら、色々なことをやれる面白さを感じて僕は俳優をやっているんですよね。だから、それぞれあるテーマに特化した話が来ると、そこに自分をポンとおける面白さもあるというか。非常に日常的な話をやったり、かたやオダギリジョーが監督した『THE オリバーな犬、(Gosh!!) このヤロウMOVIE』(2025) みたいな話にも出たいと思えるからね (笑) 。

――日本映画はバラエティに富んでいますよね。

今は凄くバラエティに富んでいるのではないかと思います。映画やドラマ作りにも自由度はある程度あるし、それはこれからも大事にして欲しいです。

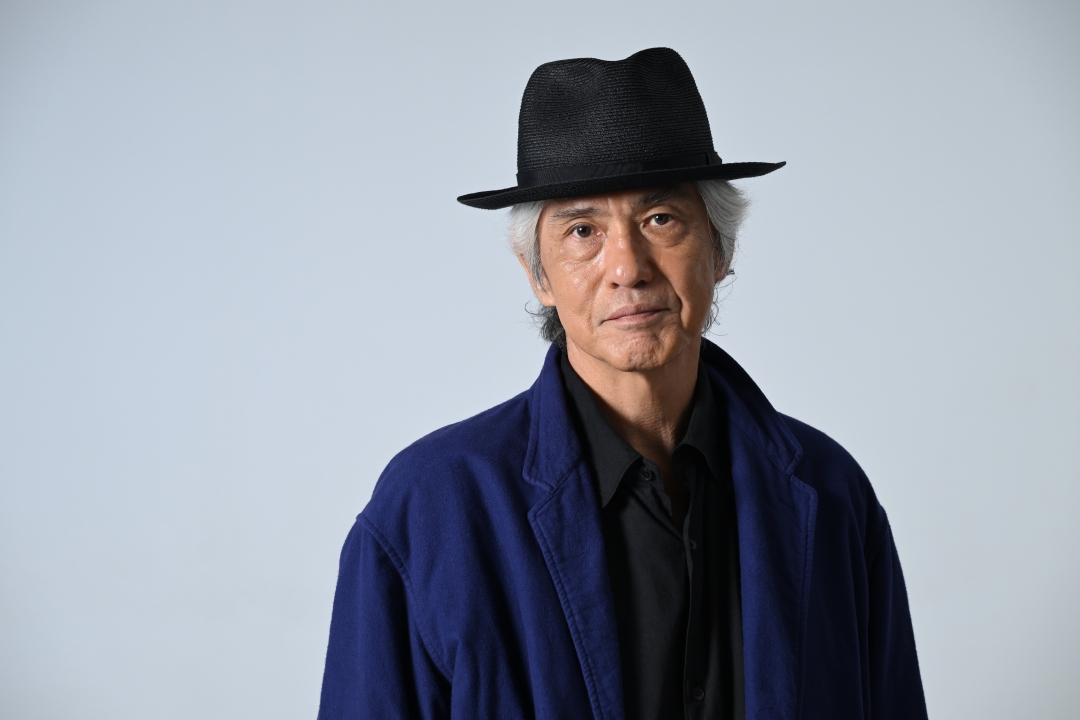

――佐藤さんは、45年に渡る俳優人生の中でこれまでも多くの映画やドラマにご出演されています。ここ最近、映画やドラマの作り方が急激に変化して来ていますが、それに関してどのように受け止められていられるのですか。

多少、辛いこともあるんです。フィルムの時代は当然、モニターチェックは出来ないので、撮影部、照明部はある程度の探りと現像した時の焼きの具合を想定しながら照度を測り撮影を行っていました。でも信じられないこともあるから、だからこそテストを何十回もやりながら本番にいく。何十回はオーバーかもしれないけど、そういう人も実際に居たし、そういうことがありました。でも今はモニターを見て確認しながらやれる、そしてフィルムではなくなった。そういう色々な進歩があって、テスト、本番、テスト、本番という形が増えてきたお陰で、撮影は早くなったけれど、ちょっとドキッとするんです。

最近また新しいのが、音声さんが周波数の違いによって雑音を仕上げの段階で消去することが出来るようになったんです。そうするとガヤ (群衆のざわめき) があってもそのままやるんです。今、やっているドラマが競馬場の話なんですが、競馬場のエキストラさんたちのガヤを聞きながら台詞をずっと言うとなると、自分の台詞の聞こえ方も分かりづらいので集中力がより必要になる。慣れるのに色々大変ではありました。進化のスピードが早いです。

――最先端になればなるほど俳優としても色々なリスクが生まれているのですね。今回の映画では特にかえるくんと錦戸亮さんとの共演シーンが多かったですよね。

僕は今回、かえるくんの着ぐるみと共演シーンが多くてね。撮り方としてはかえるくんの着ぐるみ相手に、僕が一方的にセリフを言うような撮り方でした。もちろん、かえるくんのセリフを後ろで言う人も居ましたが、それを受けて一人芝居のような感覚で演じていることが多かったんです。それはそれで面白かったですよ。映画では後で、のんちゃんがかえるくんの声を入れていて新鮮でした。そういった点で、普通に演技しながら会話が出来る相手が、錦戸くんと津田寛治くんだけだったというか。そこではお互いの肉体での演技を楽しみながら演じられましたね。でも錦戸くんは今回の役におけるポジショニングは難しかったと思うし、大変だったんじゃないかと思います。

――今は新宿歌舞伎町で時間により撮影出来るようになりましたが、今作での歌舞伎町での撮影はいかがでしたか。

普段は、歌舞伎町に行く機会があまりないので、歌舞伎町が変わっていたのにビックリしました。歌舞伎町で僕が劇中ゴミ拾いをするシーンは、「ミラノ座前」と昔は言っていましたが、あそこの上に芝居小屋 (THEATER MILANO-Za) も出来ちゃって、数年前にお芝居を観に行った時、“歌舞伎町ってこんなになっちゃったんだ”と驚いたぐらいです。今回はその目の前でのロケでした。でもその前に、20年ぐらい前の歌舞伎町を舞台にしたドラマをちょっとやったんです。その時は千葉の方のダムの所に歌舞伎町をセットで作っていたと考えると、歌舞伎町の変化は早い (笑) 。だから今回の舞台が原作の時代の話のままだったら、恐らく気軽に映像化は出来なかったと思います。