相互理解のツールとしてのダンス

インド映画といえばダンス、ダンスといえばインド映画。とにかくインド映画では、物語の途中に突然、華やかで壮大な歌とダンスのシーンがインサートされることが多い。

インドにおいて映画は、最も身近で庶民的なエンターテインメント。ダンスシーンは、作品をより華やかで楽しいものにしてくれる、観客を引きつけるための重要な要素だ。かつては検閲が非常に厳しかったために、キスやベッドシーンなどの直接性描写が回避され、その代用として男女の情熱的な愛情を歌とダンスで表現してきた、という歴史もある。

ダンスシーンが頻出する最大の理由は、インドが多言語国家であることだろう。方言を含めると数百もの言語が存在すると言われ、セリフだけでは物語や登場人物の感情を伝えることは困難。言語に頼らない共通のコミュニケーション手段として、ダンスシーンは必然的に生まれてきた。つまり歌と踊りは、相互理解のツールとして登場するのである。

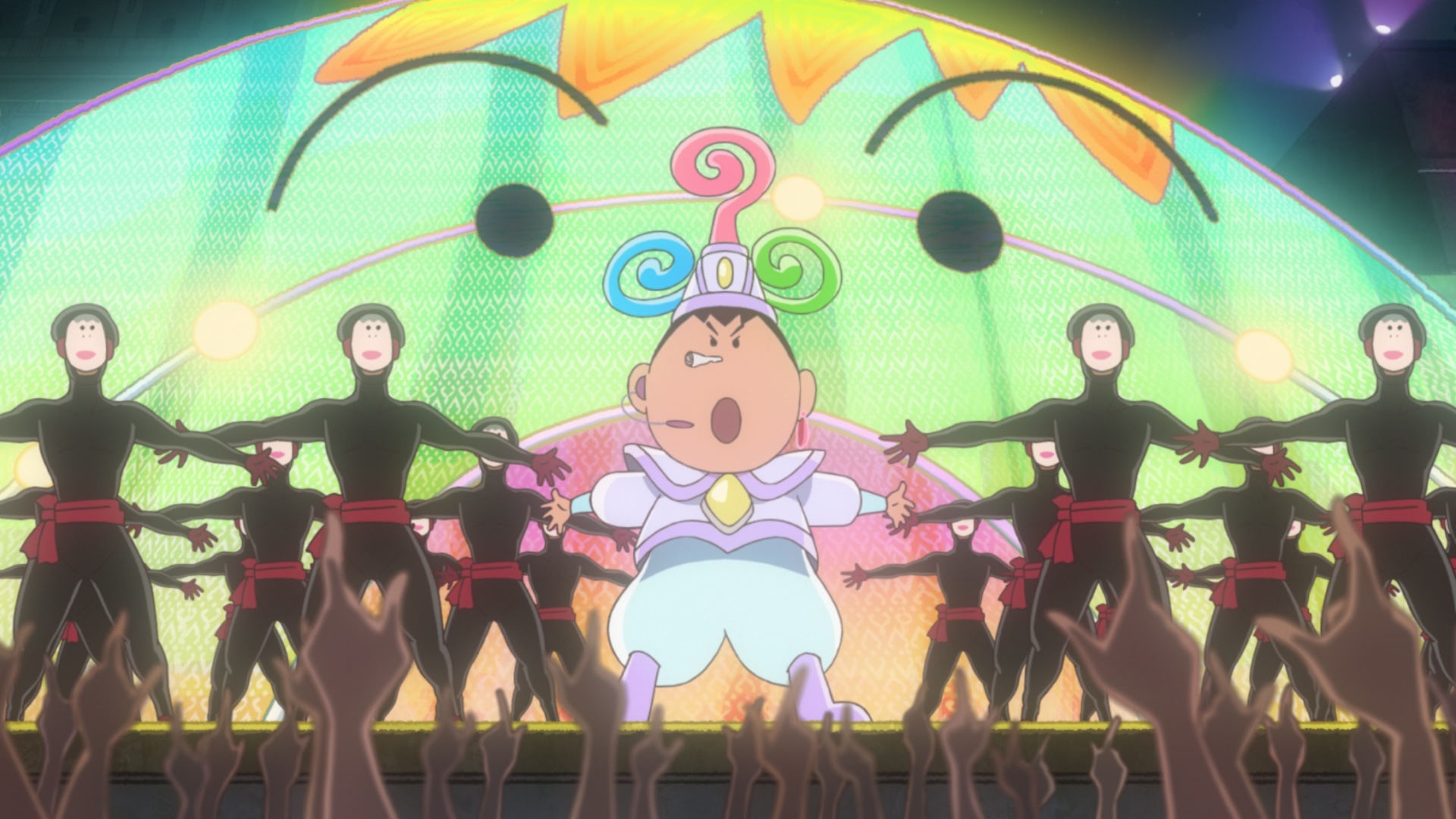

野原しんのすけもまた踊る。お尻をプリプリさせて踊り続ける。コミュ力モンスターである彼は、たとえ言葉が通じない相手であろうとも、余裕で言語の壁を越えてくる。今作『灼熱のカスカベダンサーズ』でも、仲間とはぐれてしまったしんのすけは、代名詞といえるナンバー「オラはにんきもの」にのせてダンスを踊りまくり、あっという間に異国の地で人々の心を掴んでしまう。

そして、多言語国家インドのユニバーサル・ランゲージとしてダンスが踊られるように、しんのすけも「理解不能なもの」「価値観の異なるもの」「正体不明なもの」に対して果敢にコミュニケーションを試み、ダンスを踊る。『映画クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ~拉麺大乱~』(2018)では、過剰な正義が暴走して「悪はすべて消し去る!」と豪語する玉蘭に対してジェンカを踊り、カスカベの住民もみなジェンカを踊り、玉蘭もジェンカを踊り、気がつけば平和が訪れていた。

少なくともダンスという一点だけを取り出しても、「クレしん」とインドの組み合わせはパーフェクト・マッチングといえる。振付を担当しているのは、ダンサー&振付師として幅広いジャンルで活躍しているYui。『ムトゥ 踊るマハラジャ』(1995)や、YouTubeのインド系ダンス映像を参考にして、細かく振付を決めていったのだという。IPの海外戦略というオトナの事情はさておき、構造的必然として『超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ』は産み落とされたのだ。