あの場所で観る最後のチャンス 時代を映した2本の傑作『飢餓海峡』『動乱 第1部 海峡を渡る愛/第2部 雪降り止まず』 ーー丸の内TOEIと東映映画の65年

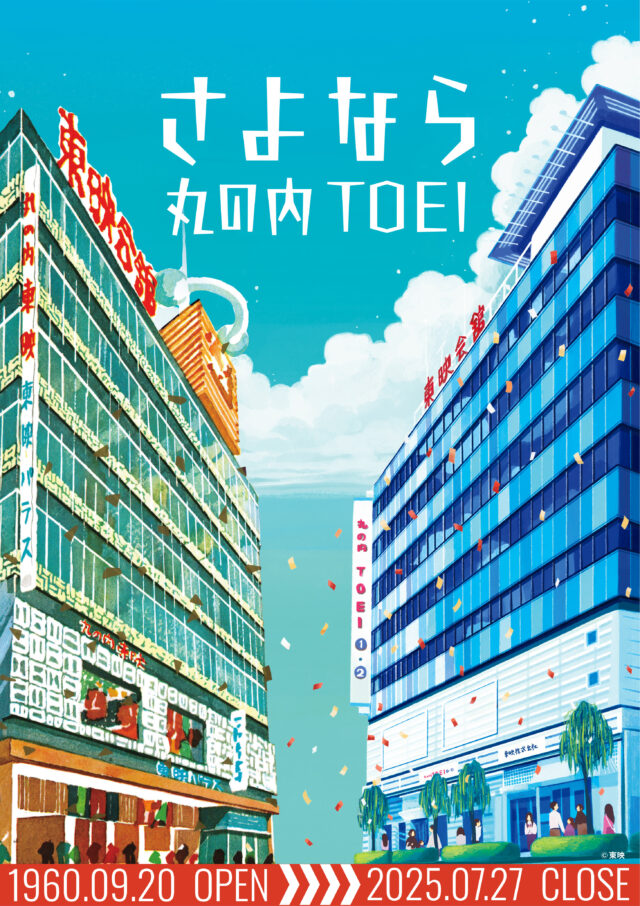

東京・銀座にある東映最後の直営映画館「丸の内TOEI」が、東映本社の入る東映会館の再開発に伴い、2025年7月27日に閉館する。丸の内TOEIは、1960年9月に竣工した東映会館で、「丸の内東映」と洋画封切館「丸の内東映パラス」としてオープン、以来、自社作品の興行やイベントのみならず、銀座地区、ひいては映画業界全体の盛り上げにも寄与してきた。閉館決定の発表後は、映画業界だけでなく当劇場と映画を愛する多くの人々から、惜しむ声、感謝の声が送られているという。閉館にあたり、同社内各部署を横断したメンバーによる全社プロジェクトとして、現在「さよなら 丸の内TOEI」が開催されており、時代劇、任侠映画、文芸作品、アニメなど、往年の名作から話題作まで、同劇場のスクリーンを彩ってきた100を超える作品が特別上映されている。

東映会館と直営館である丸の内TOEIの話から「さよなら 丸の内TOEI」で上映される、『飢餓海峡』『動乱 第1部 海峡を渡る愛/第2部 雪降り止まず』についてお届けする。

(特集トップページはこちら)

東映会館と丸の内TOEI

2025年7月27日、「丸の内TOEI」が閉館する。1960年9月20日のオープンから65年――昭和・平成・令和を駆け抜け、映画全盛期の威容をとどめた大劇場が最期の日を迎える。銀座3丁目の外堀り通り沿いに建つ「丸の内TOEI」は、どのようにしてこの地に建ったのだろうか。それを知るには、東映の歴史をひもとかねばならない。

東映の誕生は、〈映画館〉がきっかけだった。前身となる東横映画は、東京横浜電鉄 (現・東急電鉄)の傘下として1938 (昭和13) 年に誕生したが、これは映画館を経営するために生まれた会社だった。戦前、東横は五反田、板橋など7館の劇場を経営していたが、戦況が悪化し、全館を消失してしまう。

敗戦後は、いちはやく劇場運営を再開し、1947 (昭和22) 年からは、映画製作にも進出。もっとも、独自の配給網を持たない東横は、大映と委託配給契約を結び、大映のスタジオを借りて撮影を行うという苦難の船出だった。ヒット作はあったが、他社に配給を委託しているため、増収につながらないというジレンマに陥ることになる。

資金難に苦しんだ東横は、形勢逆転のために自主配給の道を選び、東急、太泉スタジオと共に新たな配給網を作り出す。1949 (昭和24) 年に誕生した東京映画配給の第1作は、横溝正史原作、片岡千恵蔵が金田一耕助を演じた『獄門島』(原作と違い、“ごくもんじま”と読む) だった。

これで安定した映画製作が続くかと思われたが、東宝・松竹・大映に加えて新東宝が自主配給を開始し、映画黄金時代と言えども各社の生存競争は熾烈さを増すばかりだった。外国映画も百花繚乱のごとく新作旧作おりまぜて公開されていた時代である。結果、東横、東急、太泉スタジオの経営は悪化し、3社で10億円 (当時)近い負債が発生した。そこで、親会社である東急が専務の大川博を再建責任者として派遣し、東京映画配給、東横映画、太泉映画の3社を合併させた新会社を設立させた。それが、1951 (昭和26) 年4月1日に誕生した東映である。初代社長は大川が就任した。

東映へ衣替えしたといっても、負債はそのまま残っている。大川はその処理に奔走し、映画製作も徐々にだが軌道に乗っていった。占領下で続いていた時代劇の製作本数制限が撤廃されたことも追い風になり、現代劇の東京撮影所、時代劇の京都撮影所を有する東映は、躍進を見せていく。

東映の隆盛と直営館

1953(昭和28)年、年頭の挨拶で大川社長は経営方針のひとつに、“直営館の増強”を挙げた。その言葉通り、この年の11月には渋谷駅近くの宮益坂交差点角に、東映初の直営映画館となる「渋谷東映劇場」と「渋谷東映地下劇場」をオープン。東映設立から2年半あまりで自前の直営館を持つまでに急成長したのだ。東映作品専門の劇場も全国に増え、渋谷東映の開館時は全国数十館のみだった専門館は、3年後の1956 (昭和31) 年には全国600館にまで増え、年間配収は50億円 (当時) に達した。日本映画史上空前の数字を記録した東映は名実ともに急成長し、黄金時代を迎えようとしていた。

この時期、波に乗る東映は、大映から借り受けていた京都撮影所を買収。時代劇用の巨大オープンセットを作り、製作体制をいっそう強化していった。同時に直営館への投資も怠らなかった。全国主要都市に東映の直営館をオープンさせ、都心部の劇場設備を一新させていった。「新宿東映」は約1800席という当時の邦画上映館最大規模の劇場へリニューアルされ、1959 (昭和34) 年には、梅田に大阪東映会館が竣工。地上8階、地下1階のビル内に3劇場を併設し、各階には美容室、飲食店、東映関西支社が入居する東映初の総合ビルが生まれた。

そして、満を持して都心にも東映会館が生まれる。建設地に選ばれたのは、西銀座。目の前の東京高速道路の高架下には、1958 (昭和33) 年に「西銀座デパート」( 現NISHIGINZA ) がオープンしており、東京のアミューズメント中心地に、東映の一大拠点が誕生しようとしていた。

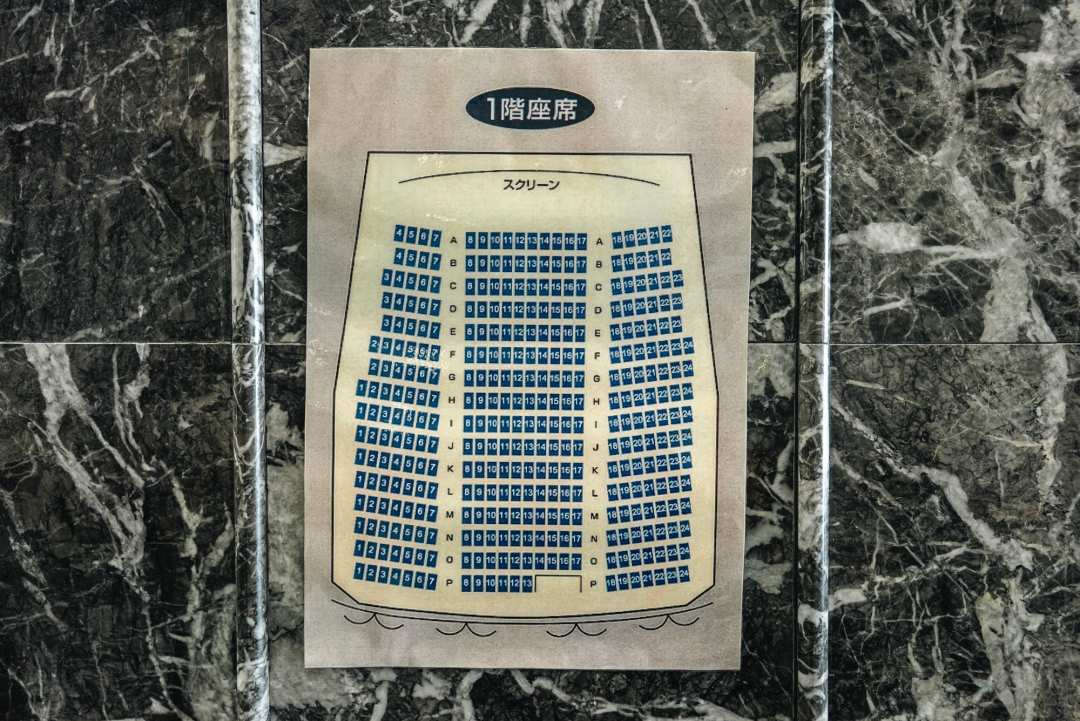

1959 (昭和34) 年5月27日に着工し、1960 (昭和35) 年9月19日に竣工した東映会館は、地上8階、地下3階からなるビルで、最新鋭の設備を誇る劇場を2館併設していた。1階から4階までは定員1500人の「丸の内東映」(現 丸の内TOEI ①) 、地下2階から地下1階部分が定員1000人の「丸の内東映パラス」(現 丸の内TOEI ②) になっており、各階には、東映アサヒビヤホール、純喫茶小島屋、菊正宗酒蔵おみき茶屋といった飲食店も入っていた。本社機能の大半も、それまでの第一相互京橋分館から東映会館へと移し、5階~8階に東映本社が入った。

忘れてはならないのは、屋上に設置された高さ20mの巨大なネオン塔である。現在は木下工務店の看板が設置されているが、竣工時はナショナルの看板がひときわ際立っていた。頂上部には、金と銀にメッキされたアルミ板で出来た宇宙ステーションをイメージした3つの球体が連結体になっており、7.5馬力のモーターで回転する仕掛けになっていた。「ナショナルショップ」(60年11月号) では、その威容を「都市美をそこなわぬ美しいネオン塔に、物に動ぜぬ銀座ッ子からも感嘆の声しきり」と記されている。なお、この屋上では夏季はビアホール、冬季にアーチェリーガーデン、バーベキューガーデンが営業されたこともあった。

落成披露式が行われたのは、竣工と同じく9月19日。午前10時からの式典は、大川社長による「東映会館の完成にあたり、過去の苦難の道を思うとき感慨深いものがある。“よい劇場で楽しい映画”をモットーとし、今後もあらゆる面で努力してゆきたいと思う」(「映画年鑑1961年版」) という挨拶に始まり、各界の代表からの祝辞が続いた後、丸の内東映のこけら落としが始まった。

演目を記しておこう。月形龍之介、中村錦之助の「口上」、片岡千恵蔵、大友柳太朗、沢村訥升による長唄「寿式三番叟」、美空ひばりの箏曲「八千代獅子」、市川右太衛門、東千代之介、大川橋蔵による長唄「君が代松竹梅」と、新旧スター共演の豪華な舞台となった。

次に東西の撮影所からやって来た東映の幹部俳優50人がずらりと並んでの舞台挨拶である。山の御大こと片岡千恵蔵が最初にマイクの前に立ち、北の御大こと市川右太衛門が手締めを行う。その後ろに立つ東映のスターたちの中には鶴田浩二、高倉健、中村賀津雄、高田浩吉、中原ひとみ、桜町弘子、花園ひろみらの姿もあった。

翌日からは3日間にわたる開館記念特別興行が実施され、丸の内東映は大川橋蔵主演の『海賊八幡船』(1960)、洋画の封切館だった丸の内東映パラスはビクター・マチュア主演の『ハンニバル』(1960) を上映した。この特別興行は人気スターの実演もあり、爆発的な大入りとなって、この地に東映ありと印象づけた。

直営館から、変革の時代へ

その後も東映は直営館を増やし続けたが、やがて映画界に変化が訪れる。かつてのような週替りで2本立て興行が行われた大量生産時代が終わり、製作本数は減少。一等地に建つ巨大な劇場を運営することが難しい時代になっていった。それに代わって、座席数を減らして複数の劇場をビルの中にまとめるシネマ・コンプレックス型の劇場に映画興行の主流が移っていく。東映も直営館スタイルからシネコン型へと興行形態を徐々に移行させていくことになった。

2000 (平成12) 年に設立された東映の子会社となるティ・ジョイについて、当時、ティ・ジョイ代表取締役社長を務めていた岡田裕介はこう語っている。

「外資系のシネコンが次々とオープンしていく中、私たちは日本の映画館はどう変わっていくべきかを考え、それには直営館の旧態然とした体制からの脱却や、利便性に重きを置いた新システムの導入が必須であるという結論に至りました」(「ティ・ジョイ 闘いの歴史」)

かつて次々に作られていた直営館は、順に役割を終えつつあった。大阪東映会館は2002 (平成14) 年に閉館。新宿東映は2004(平成16)年に閉館し、跡地は複合商業ビルとなり、9スクリーンからなる「新宿バルト9」が入居している。

そして、東映最後の直営館となった「丸の内TOEI」も、いよいよ65年の歴史に幕を閉じる。これまで見てきたように、同館は映画黄金時代の夢が凝縮された映画館である。実際に「丸の内TOEI」の2館で映画を観れば、スクリーンの大きさと奥行きのある劇場の構造が、現在のシネコンとは異なる空間設計であることを実感するだろう。昭和の映画館の雰囲気を都心で体験する最後の機会と言って良い。

現在、「丸の内TOEI」では、“さよなら 丸の内TOEI”と題して、大々的な回顧上映が5月から行われている。ラストを飾る7月も往年の名作から話題作、久々に劇場で上映される作品まで幅広いラインナップが揃っており、この機会に足を運んでみてほしい。

東映が描いた〈昭和〉――『飢餓海峡』

“さよなら 丸の内TOEI”では、7月も東映の歴史を感じることが出来る作品が続々と上映中だ。今年は昭和100年となる年だけに、〈昭和〉を色濃く感じさせる映画に注目してみたい。

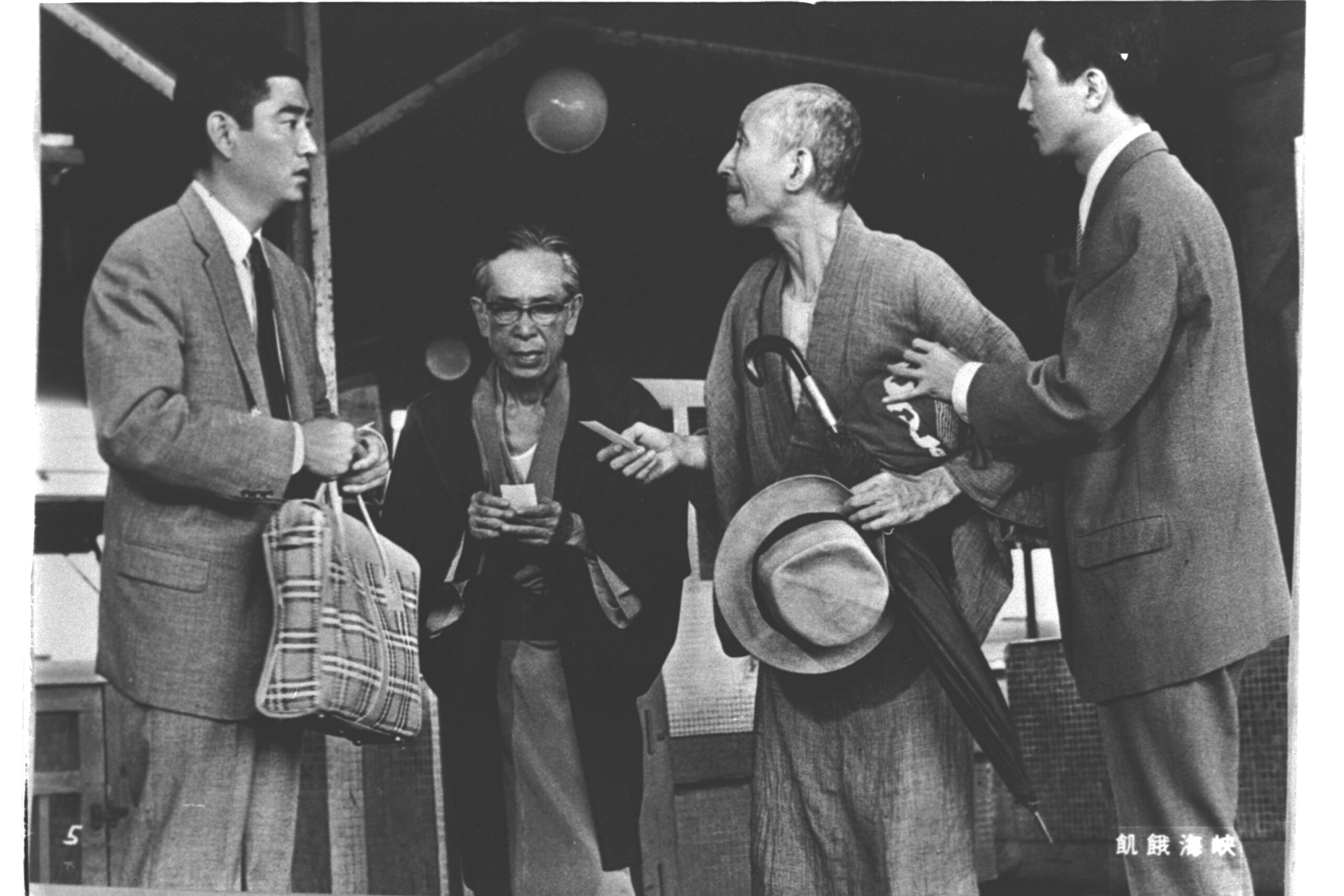

『飢餓海峡』(1965) は、水上勉の同名原作を、名匠内田吐夢が監督した183分の巨編。1947 (昭和22) 年に北海道で起きた強盗殺人放火事件は、仲間割れによる殺人へと発展するが、同時期に起きた青函連絡船の転覆事故を隠れ蓑にして、犯人は逃走を図る。同じ頃、青森で娼婦の八重(左幸子)の境遇に同情した客の犬飼(三國連太郎)から、大金を渡される。これによって八重は新たな生活へと踏み出すことが出来たが、犬飼への恩義を忘れたことはなかった。10年後、八重は新聞に篤志家として載った樽見なる事業家が、犬飼に酷似していることに驚く。居ても立っても居られなくなった八重は、舞鶴まで赴き樽見に面会するが――。

敗戦直後の混乱期、生き延びるために手段を選ばなかった男が、強奪した金で新たな人生を謳歌していたとき、過去を知る女が目の前に現れる。彼女は男が犯人であることを知っていたが、男を脅そうなどいう魂胆はなかった。純真に謝意を示そうとしていたが、男はそれを信じることができない。

過去をめぐる男女の濃密な物語と共に、犯人を追う老刑事と若手刑事の物語も、それだけで優に1本の映画になり得る濃密さで描かれる。三國、左という芸達者な2人の熾烈な演技は言うまでもないが、老刑事を演じる伴淳三郎の枯れた味わいが素晴らしい。

巨匠監督の文芸大作というイメージを持って本作を観れば、大胆な映像に驚かされるに違いない。「商業主義のなかで精いっぱいのアバンギャルドを試みるのが私の主義」と、監督の内田は言う。

実際、本作ではモノクロの荒れた粒子の映像が大部分で使用されている。これは16mmフィルムで撮影したものを35mmフィルムへブローアップ(拡大)することで、粒子の荒れを意図的に映像表現として取り込んだものだ。他にも、拡大率を場面に応じて変化してトリミングしたり、ソラリゼーション (白黒反転) 、コマズレを用いた残像など、ニュースフィルムや実験映画で用いられていた手法が随所で活用されている。

これらは、〈東映W106方式〉と称して喧伝されたが、〈W〉はワイドスクリーン、〈106〉は本作の製作費が高騰することを危惧する大川社長に、16mmを意味する16の間に大川のOを入れたと説明しておだてたが、実際は内田吐夢監督の〈吐夢= トム=106〉が語源である。

映画を観ればわかるが、16mmの映像は、敗戦直後の荒涼とした世界を表現するのに見事な効果をあげている。映画の3/5が16mmで撮影されており(10年後の東京パートは35mmのクリアな映像で撮影) 、それも場面に応じて粒子の荒れを変えている。16mmフィルムを35mmにブローアップすると、通常は約5倍の面積になるが、この比率を変えることで粒子の荒れが変わる。例えば青函連絡船の転覆場面は、ミニチュアで撮影されているが、25倍に拡大した上でトリミングを行っている。夏の場面は陽の強さを強調するために15倍、秋は5倍というように、画面の荒れがコントロールされているのだ。

こうした技術的試みを支えたのが、現像所だ。東映は、1959 (昭和34) 年に大手現像所の日本色彩映画を買収し、傘下に収めた。翌年には東映化学工業へと社名変更し、現在は東映ラボ・テックとして存続している。本作の現像にあたった東映化工の山本豊孝製造部長は、こう語っている。

「今までのラボはスタッフの一員だったが、この作品ではキャストなんです。私どもの第一線技術者はすっかり内田監督に魅せられてしまった形ですね。ラボにまかせきりという技術は一つもない、すべて演出されているんです。(略)内田監督の指示どおりでなければ演技NGになってしまう。だから〈東映化学ラボ〉というタイトルは演技者の配役といっしょに出してもらわなくてはならないくらいです」(「映画撮影」64年10月号)

現像の技術者たちの高揚感が伝わってくるようだ。現像もまた監督によって演出されることで映像の表情を変えていく。質実堅実というべき『飢餓海峡』の演出と演技だけでも突出したものがあるが、そこに実験的な映像表現を取り入れたことで、忘れがたい映画体験をもたらす。この驚きは、映画館でぜひ体験してもらいたい。

新たな東映の始まり――『動乱 第1部 海峡を渡る愛/第2部 雪降り止まず』

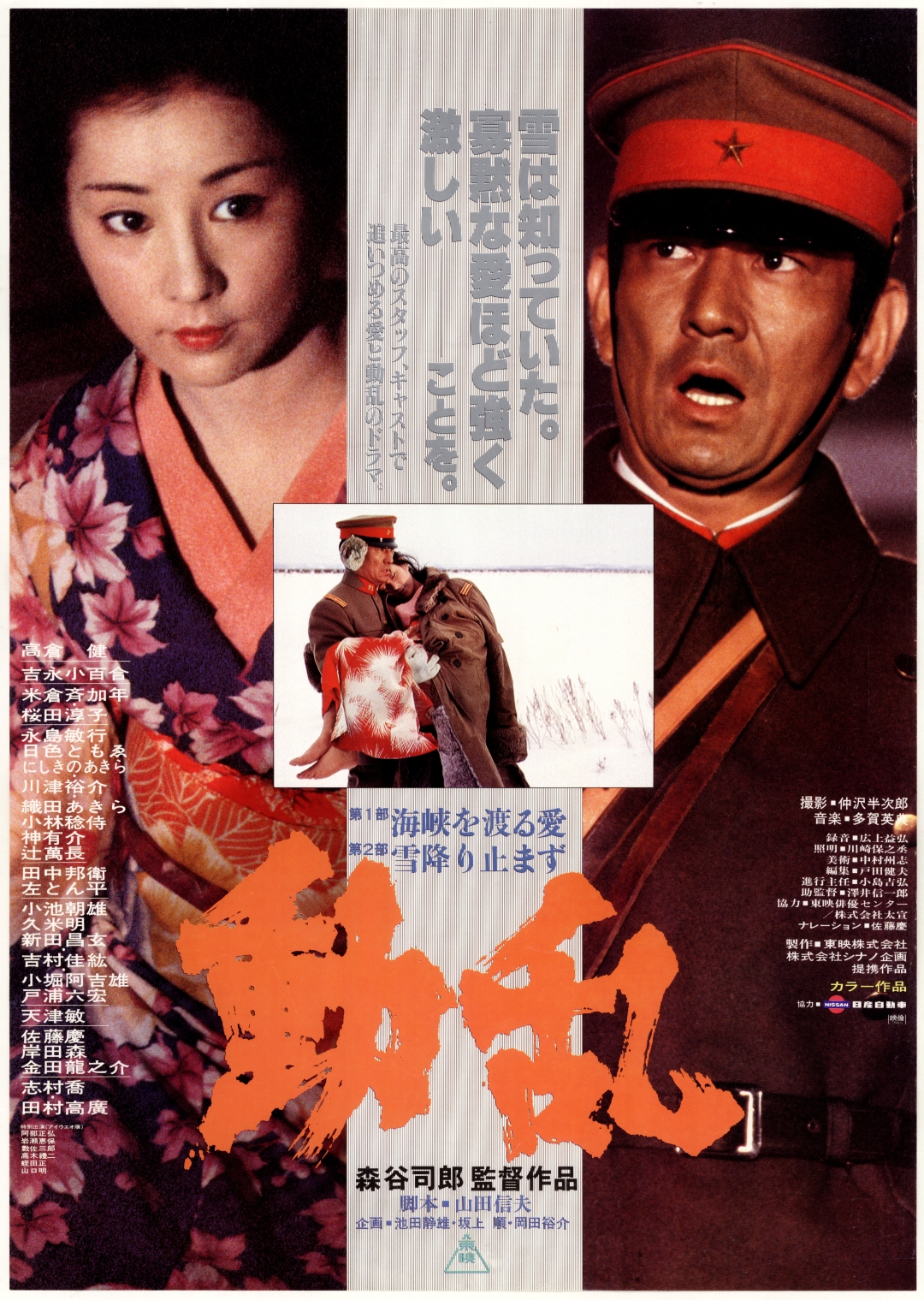

高倉健、吉永小百合主演の『動乱 第1部 海峡を渡る愛/第2部 雪降り止まず』(1980) は、青年将校と妻の視点から、五・一五事件から二・二六事件へと至り、決起を起こすまでの5年間が描かれる大作だ。

二・二六事件は、これまでも繰り返し映画になってきた。東映に限定しても、『二・二六事件 脱出』(1962) 、『銃殺 2.26の叛乱』(1964) 、『日本暗殺秘録』(1969) で描かれている。実際、高倉は「単に二・二六事件を扱ったものだったら、演ろうって気にはならなかったと思います」( 「キネマ旬報」80年1月下旬号 ) と語っている。

おそらく、『二・二六事件 脱出』に出演し、『日本暗殺秘録』では二・二六事件へと繋がることになる永田鉄山少将を暗殺した相沢三郎陸軍歩兵中佐を演じた高倉としては、従来と同じ視点では新鮮味を感じなかったのだろう。

『動乱』を企画したのは、後に東映へ入社し、やがて社長となる岡田裕介。俳優出身でフリーのプロデューサーとして活動を始めて間もない頃だった。企画のベースになったのは、澤地久枝原作の「妻たちの二・二六事件」。これまでの映画のように、男性目線で決起に集う青年将校を描くのではなく、残された妻たちの視点を疎かにしては、現代では女性観客は望めない。だが、壁に突き当たったと岡田は語る。

「二・二六事件にかかわる女性たちを前面に押し出すと、事件は背景に回ることになる。すると、事件の全体像があいまいになり、話がわかりにくくなってしまう。そこで、澤地さんのご了解を得たうえで、1人の人物に焦点を当てたオリジナル作品としてつくり直すことになった」(「クロニクル東映」)

企画は『妻たちの二・二六事件』から『動乱』へと姿を変えたが、従来の二・二六映画から脱却を図ろうとしたことに変わりはない。岡田は東映映画の在り方に変化をもたらそうとしていた。高倉健の相手役に吉永小百合をキャスティングしたのも、その表れだろう。高倉と吉永は初共演であり、吉永にとって初の東映映画である。かつてなら、別の映画会社に所属していた2人の共演など望むべくもなかった。

それを言えば、岡田自身も、父は当時の東映社長・岡田茂ではあるものの、俳優としては東宝での出演作が多く、松竹、東映の作品にも顔を出しており、映画会社の壁とは無縁な存在だった。岡田は岡本喜八監督の『吶喊』(1975) で主演とプロデューサーを兼ねたのを機に、徐々に俳優からプロデューサーへと活動の主軸を移しており、日本映画界全体を幅広く見据えるなかで、高倉・吉永の共演という最強のカードを『動乱』で切ったことになる。

監督に東宝出身の森谷司郎を招いたのも、絶対に負けられない大きな賭けへ挑むにあたり、勝負に打ち勝つ監督が必要だったからに他ならない。高倉は『八甲田山』(1977)で森谷と組んだ直後だったが、岡田にとっては、俳優として映画デビューを飾った『赤頭巾ちゃん気をつけて』(1970) の監督である。その後も森谷は、『初めての旅』(1971) 、『初めての愛』(1972) と岡田主演の青春映画を立て続けに撮っており、岡田は「わたしがいちばん信頼する監督」(「クロニクル東映」) と言って憚らない。

東映を代表する存在である高倉に、吉永、森谷という初めて東映作品に参加する俳優と監督を迎えることで、80年代からの新たな東映映画の始まりを告げる記念碑的な1本となった。

『動乱』は、足かけ1年にわたる長期撮影を敢行し、四季のうつろいを画面に写しとった。本作も巨大なスクリーンで観てこそ映える作品である。

ところで、『飢餓海峡』と『動乱 第1部 海峡を渡る愛/第2部 雪降り止まず』は、ともに仲沢半次郎という名キャメラマンによって撮影されている。仲沢は、銀座に東映会館の建設が始まった1959 (昭和34) 年に東映東京撮影所の契約撮影者となり、『女囚701号 さそり』(1972) 、『仁義の墓場』(1975) をはじめ、105本の東映映画の撮影を担ったエースキャメラマンである。新人監督の第1回作品を担うことも多く、佐藤純彌、伊藤俊也、降旗康男ら、やがて東映の屋台骨を担うことになる監督たちの一本立ちを支えた存在でもあった。スター俳優、監督、映画館と共に、東映がこうした優れた技術者を抱えていたことも忘れないでいたい。

なお、今回の上映に合わせて製作されたパンフレット『さよなら 丸の内TOEI』は、こうした閉館記念に作られるパンフレットとしては際立つほど充実した内容になっているので、ぜひ手にとっていただきたい。ゆかりのある監督、俳優らのコメントや、これまでの全上映作品一覧リストが掲載された濃密な内容になっているが、驚くのが開館時に配布された20頁に及ぶ『東映会館開館記念パンフレット』が完全復刻されていることで、大川社長の挨拶に始まり、建物概要、工事過程、幹部俳優の一覧など、当時を偲ばせる貴重な資料になっている。丸の内TOEIの劇場売店ならびに、東映 ONLINE STOREで販売中。

文・吉田伊知郎

撮影:岡本英理

素材提供:東映

【参考文献】「東映十年史」「クロニクル東映」「映画撮影」「キネマ旬報」「映画情報」「映画年鑑」「実業の世界」「広告表現」

「さよなら 丸の内TOEI」

時代劇、任侠映画、文芸作品、アニメなど、往年の名作から話題作まで、同劇場のスクリーンを彩ってきた100を超える作品が特別上映。そのほか、各種関連イベントも実施中。

上映劇場:丸の内TOEI

提供:東映株式会社

2025年5月9日(金)から7月27日(日)まで開催中

公式サイト:marunouchi-toei-sayonara0727

パンフレット販売ページ:toei-onlinestore.com/shop/

映画『飢餓海峡』

終戦間もない頃、台風により転覆した青函連絡船の遭難者の中に、他殺死体が紛れ込んでいた‥‥。水上勉の長編推理小説を内田吐夢が重量感のあるドラマに描き上げた不朽の名作。

監督:内田吐夢

出演:三國連太郎、風見章子、高倉健

劇場公開日:1965/01/15

© 東映

上映日時:7月26日(土)10:00〜 / 7月27日(日)13:30〜

「さよなら 丸の内TOEI」公式サイト:https://tohotheaterstore.jp/

映画『動乱 第1部 海峡を渡る愛 / 第2部 雪降り止まず』

経済恐慌と凶作が重なり、庶民たちの生活が苦しみを強いられた昭和初頭。陸軍内部は皇道派と統制派に分裂し、皇道派の青年将校たちによって昭和維新の声が高まっていく。やがて昭和史の起点となった、二つのクーデターが決起される…。時代の波に翻弄されながらも信念を貫き生きる寡黙な青年将校とその妻。二人の愛とその生きざまが、一大叙事詩として二部構成の雄大なスケールで綴られ、仙台、朝鮮、山陰、雪の東京へと移り行く風景とともに、決して変わることのない“日本人の心”が浮き彫りにされてゆく。激動の時代に男が男として、女が女として生きた姿を鮮烈に描いた超大作。

高倉健と吉永小百合の二大スターが共演を果たし、ベテランから若手まで多彩なキャストが集められている。「戦争と人間」「華麗なる一族」など大作を手がけた山田信夫の脚本を、「日本沈没」「八甲田山」の森谷司郎が監督、撮影は日本の各地で一年がかりでおこなわれ、日本映画界の優れた才能が結集した作品として話題を呼んだ。

監督:森谷司郎

出演:高倉健、吉永小百合、志村喬

劇場公開日:1980/01/15

©東映・シナノ企画

上映日時:7月25日(金)13:30〜 / 7月26日(土)11:00〜 / 7月27日(日)16:40〜

「さよなら 丸の内TOEI」公式サイト:https://tohotheaterstore.jp/