顔が変われば、なりたい自分になれるのか‥‥ブラック・ユーモアを効かせながら「ルッキズム(外見至上主義)」を痛烈に風刺した、映画『顔を捨てた男』が、7月11日に公開される。主演は、『サンダーボルツ*』『アベンジャーズ』シリーズ、『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』のセバスチャン・スタン。『ミッドサマー』『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』『異端者の家』などの独創的な作品で注目を集めるスタジオ A24が放つ、“究極の不条理劇”の本作の魅力を語る。

「多様性」という言葉が社会に浸透してどれくらい経つだろう ? 個人的には東日本大震災以降――『アナと雪の女王』(2013)に代表される「ありのままの自分を愛する(セルフラブ)」と連動して広まってきた感覚を抱いている。あらゆる人々が平等に扱われ、幸福を享受できる社会になるように個々人が他者の痛みを想像し、より思いやり/配慮の心を持とう、とする考え方自体は素晴らしいが、なかなか一枚岩でいかないのもまた現実。これまで優遇されてきたマジョリティの一部は不満を抱き、新たな断絶やヘイトを生んだり、表面上は友好的に接していても心の内に恨みつらみを抱えた結果「窮屈な時代になった」と嘆いたり、リアルで言えないぶんSNSで吐き出して炎上したり‥‥。

そうした混沌状態を反映した作品も続々と台頭し、芥川賞受賞作「おいしいごはんが食べられますように」(著:高瀬隼子)では“できる側”の人間が“できない側”に抱く「割に合わない怒りや不満」が露わにされ、文學界新人賞受賞作「N/A」(著:年森瑛) では配慮が巻き起こす誤解やマイノリティの立場を利用する者が登場し、「チワワ・シンドローム」(著:大前粟生)や映画『シック・オブ・マイセルフ』(2022) では「社会的に弱い立場=庇護対象になりたい」という欲求が描かれた。障がい者に対するステレオタイプを破壊する「ハンチバック」(著:市川沙央) や『わたしは最悪。』(2021)、『TITANE チタン』(2021) といった異なる倫理観が衝突する映画を含め、「属性によらず人の数だけ価値観が存在する」「全員が完璧に満足するのは不可能」という根本的な“当たり前”を再認識し、ではどうするかを模索するフェーズに入ってきたのかもしれない。

私見ついでに話を進めてしまうと、こうした時代の変遷と並走してきた存在がある。2012年に設立された映画会社A24だ。アカデミー賞作品賞に輝いた『ムーンライト』(2016) はもとより、有害な男性性をホラー仕立てで描いた『MEN 同じ顔の男たち』(2022) やテック企業を舞台に性と権力を題材にとった『ベイビーガール』(2024) ほか、時代性をビビッドに反映した野心作を次々と送り出してきた。そのA24が製作・配給を手掛けた新作映画『顔を捨てた男』もまた、今を生きる我々が触れられたくない部分をグサグサと突いてくるような実に鋭利で鮮烈な傑作に仕上がっている。

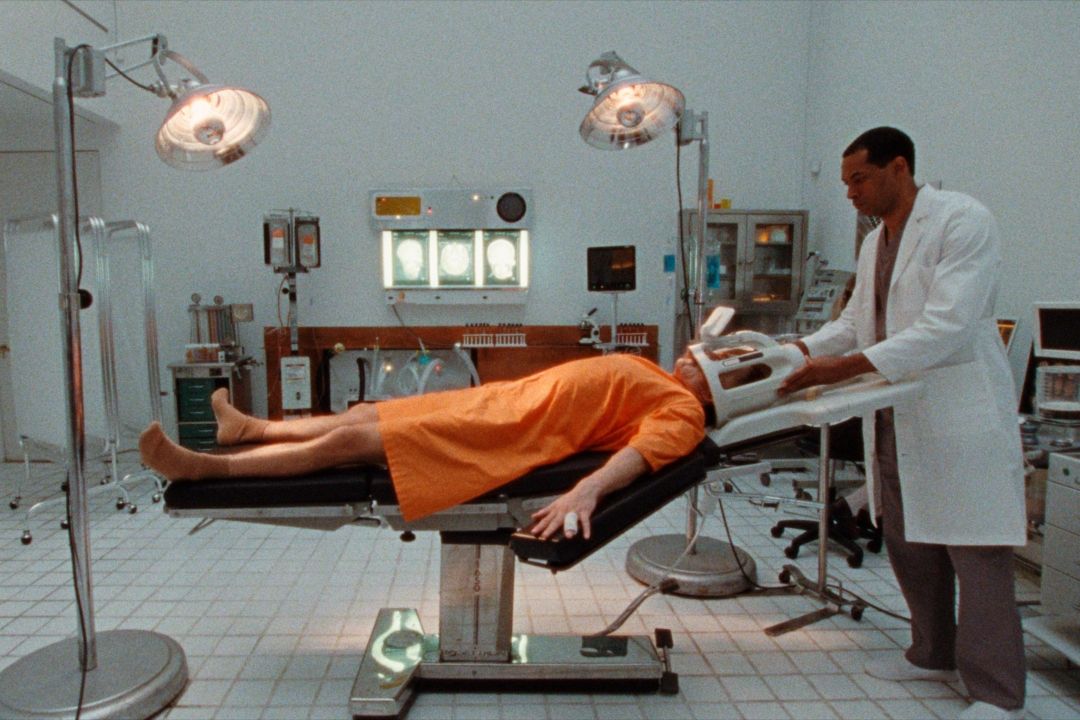

本作のあらすじはこうだ。病気によって顔に極端な変形を持つエドワード (セバスチャン・スタン) 。俳優として成功を夢見る彼だったがなかなか芽が出ず、隣人で劇作家志望のイングリッド (レナーテ・レインスヴェ) に惹かれつつも自分の気持ちを言い出せないでいた。そんなある日、彼は外見を劇的に変える治験に臨み、“新しい顔”を手に入れる。企業の広告塔を務めるほど“万人受け”する整った顔立ちになったエドワードだが、その矢先に出会ったのはかつての自分に似た風貌のオズワルド (アダム・ピアソン) だった。見た目を気にしていた自分と違い、社交的な性格で友人も多いオズワルドに嫉妬してしまうエドワード。望んでいた全てを手に入れたはずなのに、常軌を逸した行動に出始める‥‥。