世界で最も売れたソロアーティスト、エルヴィス・プレスリー。ビートルズもクイーンも、彼の存在なしには生まれることはなかった。この伝説の「ロック」スター、エルヴィスの真実の物語、少年時代から人気絶頂での死に至るまでの彼の人生を、『ダンシング・ヒーロー』(1992)、『ロミオ+ジュリエット』(1996)、『ムーラン・ルージュ』(2001)、『華麗なるギャツビー』(2013)等の監督、バズ・ラーマンが映画化する。

無名時代のエルヴィスの才能をいち早く見いだし、生涯にわたってマネージャーを務め、彼を搾取し続けたとの悪名高いトム・パーカー大佐には、2度のアカデミー賞受賞の名優トム・ハンクス。そしてエルヴィス役には、多くのドラマなどに出演し、若者の間でも人気を集めるオースティン・バトラーが、今回大抜擢された。本作の撮影では多くのコーチに教えを受けて、ほぼ全編にわたり吹き替えなしの歌とダンスの圧倒的パフォーマンスを披露している。

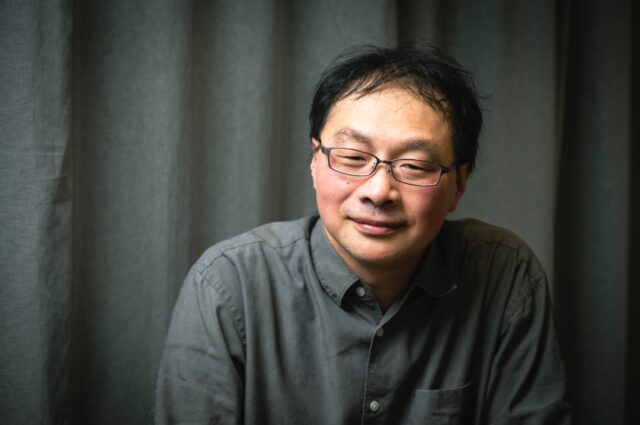

予告編制作会社バカ・ザ・バッカ代表の池ノ辺直子が映画大好きな業界の人たちと語り合う『映画は愛よ!』、今回は、本作品『エルヴィス』のプロモーションのため来日したバズ・ラーマン監督に、クリエイティブについての話や映画への想いなどをうかがいました。

予告編はコラージュ・アートの一種

池ノ辺 私、監督の『オーストラリア』(2008)と『華麗なるギャツビー』(2013)の日本の予告編を作らせていただいたんです。

ラーマン そうでしたか。どちらの予告編も、素晴らしい構成だったし、とても気に入ってます。予告編が作られるときに、独自の音楽が使われることもありますが、私はそれが結構好きで、「ああ、これはいいね、これは使えるぞ」と思うことがあります。

池ノ辺 確かに、予告編には独特の世界がありますね。今回『エルヴィス』の日本版の予告編は、エルヴィス・プレスリーのことをあまり知らない世代の若いディレクターが作ったんです。

ラーマン 日本の予告編は、カンヌ(映画祭)の映像が入っていたり、日本独自の作りで良い出来だったと思います。予告編やテレビスポットは、それ自体がひとつの芸術のようなものだと思います。

私はこれを批判とは感じないのですが、評論家の人たちが、私のスタイルを長い予告編のようだと言うことがあります。予告編というのは、言ってみれば、素材を使ったコラージュ・アートの一種ですよね。ヒップホップみたいなものです。新旧のさまざまなピースを持ってきて、そこから第三のものを作り出すわけです。

なにより、予告編は観客に「その映画を観たい!」と思わせることが重要で、ストーリーの全体像を見せる必要はなく、詩的な言葉や映像を、いかにうまく組み合わせるかということが、表現につながっていくのではないでしょうか。

作品と観客を橋渡しするのがクリエイターの仕事

池ノ辺 作品作りには、様々なクリエイターが携わります。クリエイターの役割についてどう思いますか。

ラーマン 私たちは、たくさんのポピュラーカルチャーがある世界に住んでいます。クリエイターというのは、観客のために、それらをわかりやすく変換したり解読したりする、つまり作品と観客を橋渡しする存在だと思うんです。そういう存在がいないと、観客が理解するのが難しくなってしまう。ですから、観客がどういうものか理解する事に長けているのがクリエイターだと思います。

池ノ辺 この映画に関して言えば、どういう部分がそれにあたりますか。

ラーマン 例えばこの映画だと、若い人たちにとってエルヴィスというのはどういう存在なのか、という問いがあります。若い世代の人たちにエルヴィスのことを伝えるにはどうするか。そもそも、エルヴィスは世界で最初のアイドルであり、 “ロック”で“パンク”な、つまり反逆児的存在で、セクシーな最初のミュージシャンでもありましたが、そう言われても若い世代にはピンとこない。

では、現代では誰がエルヴィスのようだろうと考えたら、私は、アーティストのエミネムだと思います。そもそも、エルヴィスとエミネムの間には共通する部分があるのです。彼はエルヴィスと同じように、貧しい環境に育ち、黒人のコミュニティなどで、彼らの音楽にも触れて育っています。そしてそれが自分の武器になっている。

彼の存在を通して、若い世代にもエルヴィスのことが伝わる。そういった橋渡しがクリエイターの仕事でもあると思っています。ちなみに、エミネムは本作のサントラに「The King And I」という楽曲を提供してくれましたが、この作品はエルヴィスの代表曲「Jailhouse Rock(監獄ロック)」をサンプリングしているんですよ。