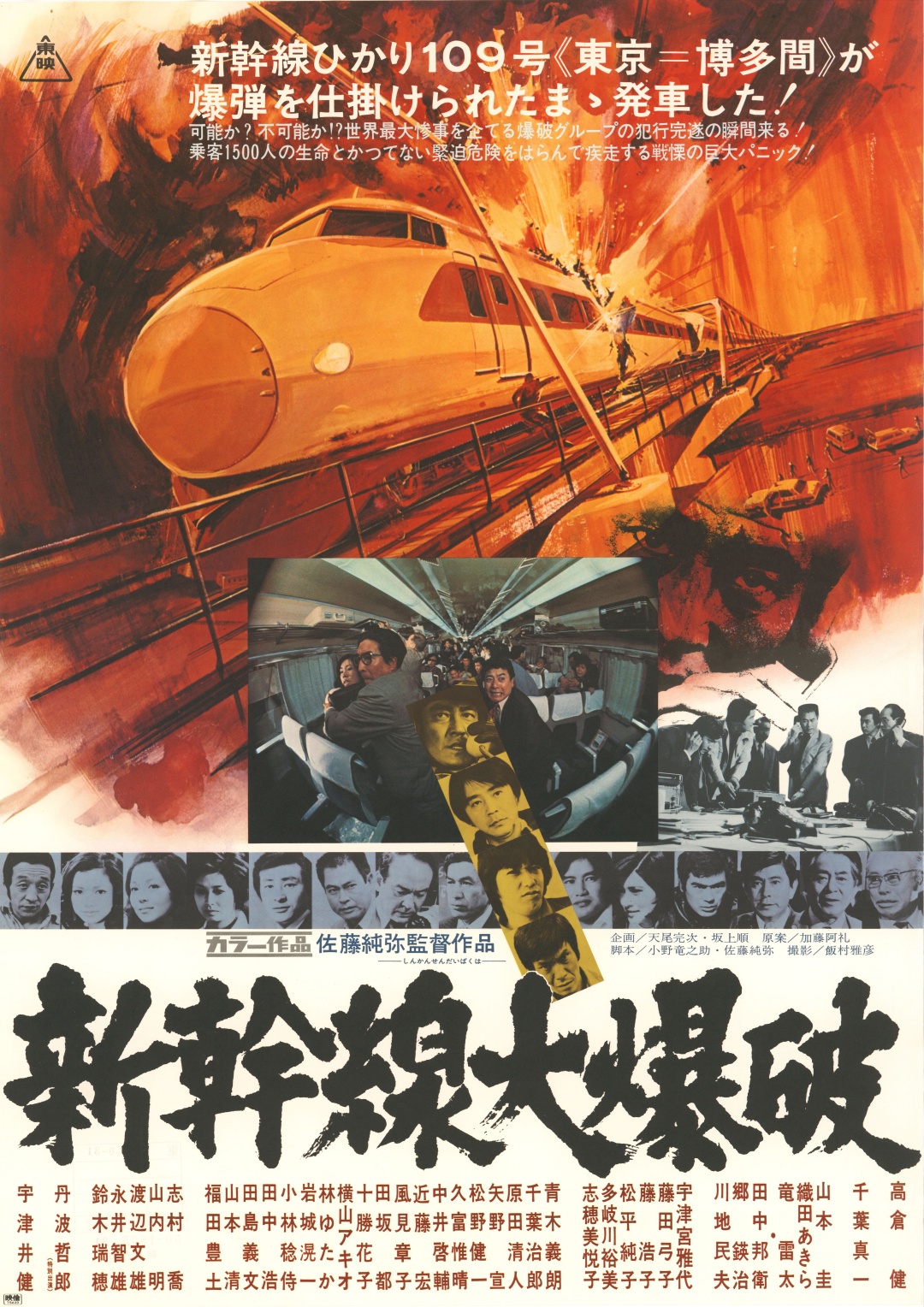

『新幹線大爆破』(1975) はいかにして作られたか ーー企画の成り立ちから上映まで、制作の裏側を徹底解剖(第2回 / 全3回)

今年上半期最大の話題作となったNetflix配信映画『新幹線大爆破』(樋口真嗣監督)。この作品が50年前に作られた東映映画が原作であることはよく知られている。オリジナル版は今も高い人気をほこり、閉館に伴う“さよなら 丸の内TOEI”のイベントでは、公開日となる1975年7月5日から、ちょうど50年目となる2025年7月5日に、Netflix版を監督した樋口真嗣監督とフリーアナウンサー笠井信輔が参加する特別上映イベントが行われた。

新幹線に仕掛けられた爆弾は、時速80キロを下回ると爆発する。高倉健が鬱屈した犯人グループの中心人物を演じ、宇津井健が演じた運転指令長は、冷静沈着に運転士 (千葉真一) へ指示を出す。同時進行で犯人を追いつめる警察の捜査と、犯人グループの過去が重なり合う多重構造の構成は、ドラマとスペクタクルとパニックを見事に一体化し、この時期に数多く製作されたパニック映画のなかでも突出した1本となった。

50年前の東映で、なぜこのような画期的な映画が誕生したのだろうか。『新幹線大爆破ネガスキャンリマスターBlu-ray』の発売に際して、その製作過程を追いかけてみたい。

(第1回はこちら)

東映新幹線発車

1975年2月から3月にかけて、スタッフは知恵を持ち寄り、国鉄の協力を得ずに、どのようにして映像化するかを検討していくことになった。『大捜査網』と題名を柔らかくしても国鉄の対応が軟化する気配はない。「サンケイスポーツ」(75年5月11日)は、「当局の協力が得られずに撮影を開始する以上、タイトルも最初予定の『新幹線大爆発』か二番目の『新幹線爆破魔を追え』に強める方針」と伝えているが、東映社長の岡田茂が、より過激な『新幹線大爆破』を正式題名に指定し、企画製作部長の登石雋一も、「当局側の協力がいっさいない以上、こちらも遠慮する必要はない」(「サンケイスポーツ」75年5月13日)と言い切った。

なぜ、ここまで強気になれたのだろうか。無から有を生じさせる撮影所があったからである。美術課があり、特撮も扱える人材が揃っている。映画の中に新幹線を作って走らせることが出来てしまうのが撮影所だった。

美術と特撮ですべてを再現するという方向性が定まったことで、本作の魅力である重厚でリアリティのあるセットとミニチュアが生まれることになった。往々にして、〈映画の嘘〉と称して、現実から再構築されたもの――言ってしまえば、ベニヤで作ったのが丸わかりのチープなセットが、この時代の日本映画では顔を出すことが多かったが、本作は作品の趣旨からしても、国鉄への意地からしても、いかにも作り物めいたものには出来ない。まるで本物ではないかと観客と国鉄関係者を錯覚させなければ意味がない。

とはいえ、国鉄の協力を得られないということは、セットを作るための見学も出来ないことを意味した。そこで、あの手この手の作戦が展開することになった。「週刊文春」(75年5月28日号)は、「東映では『大爆破』とは別に児童教育映画を作るためと称して、新幹線車内での撮影を申し入れたがこれもだめ」と報じている。

つまり、偽の映画で新幹線車内に潜入して撮影を敢行しようとしたのだ。アメリカの大使館員をイランから脱出させるためにSF映画のロケハンを装う映画『アルゴ』(2012)を地で行くような話である。

公式な見学は許されなくとも、新幹線自体は乗客に混じって間近で見ることは出来る。しかし、一般人が目にすることが叶わない新幹線総合指令所には頭を抱えることになった。宇津井健が演じる倉持運転指令長が、全編にわたって指示を出す重要な舞台であり、精密機器やパネルが整然と並び、スイッチ類が無数にある広大な空間である。セットを作るにも、実物が見られないからと想像で適当なものを作っては、作品のリアリティが一気に落ちてしまう。

美術監督の中村修一郎(中村州志)が、秘策を明かしている。

「プロデューサーが一計を案じ、外国の鉄道関係者が日本の鉄道事情を視察にきたという触れ込みで、外人俳優2人とわたしと助手の4人で見学に行くことにしたんです。普通の見学では司令室まで入れてくれませんが、このときは特別の事情ということで入り込み、俳優2人が国鉄職員を相手に英語でいろいろしゃべっている間に、わたしは内部の写真を撮りまくったというわけです」(「クロニクル東映」)

以前、ある映画の惹句に、〈東映じゃけえ、何をしてもええんじゃ〉というのがあったが、教育映画と称して車内撮影しようとしたり、外国人俳優を使って入り込んだり、東映だったら何をしても良いのかと思うようなエピソードばかりである。

しかし、その甲斐あって緻密なセットが組み立てられた。客車も座席から灰皿に至るまで、実際に国鉄へ納品する業者をあたって再現させたもので、映画の厚みとなっている。

美術スタッフが本物と寸分違わない新幹線を着々と作り上げるなかで、特撮スタッフも動き始めた。特撮監督には元東映特殊技術課の課長で、退社後は撮影機材レンタル会社NACフィルムエフェクトの社長を務めていた小西昌三があたった。これは、小西が精通する〈シュノーケル〉を撮影に用いることを前提とした配置だった。

〈シュノーケル〉とは、細長い潜望鏡の先端に小さなミラーが付いた装置で、通常のフィルムカメラでは入れない狭い場所やミニチュアの中にこれを入れて撮影することが可能となる。このシュノーケル先端のミラーで受けた画像は上部にあるフィールドレンズで空間像を結び、それがカメラに付いたリレーレンズによって撮影されることになる。このシステムではビデオを通してモニターで映像を見ることが出来るようになっており、どのような効果になったか確認しながら撮影を行えるのが、当時としては画期的なシステムだった。

この手法を用いれば、浜松駅付近での上下線ポイント切り替えを行って、新幹線同士が間一髪ですれ違うカット、2編成の新幹線が並走するカットなどで迫力ある映像をもたらすことが予想された。

日本映画では使用例がなかったシュノーケルでの撮影だが、CMの世界では日本でも多用されていた。特に本作が撮影された1975年は、「ブリヂストン スチールラジアル」のCMが話題になっていた。これは、アリゾナの荒野でSLと車が並走するという内容で、走行中のSLから車へカメラが回り込むという、ドローンでも使わなければ到底撮影できないようなカットが話題を呼んだ(当然50年前にドローンは存在しない)。

実はこのCMはミニチュアで撮影されており、大島の裏砂漠に500メートルの道路と線路のミニチュアを敷き、従来はスタジオで使用されてきたシュノーケルを屋外で用いることで、本物とミニチュアの区別がつかない質感をもたらした。

実際、このCMを見ると、背景となる荒涼とした風景や遠方の山々、空の透明感が空間の広がりをもたらすこともあって、ミニチュアには見えない。

撮影の飯村雅彦は、かねてより小西からシュノーケル撮影について聞かされており、劇映画に取り入れる機会をうかがっていた。そして、「シュノーケルの特長を生かして物理的に不可能なポジションまで、さまざまなアングルで、流動的に新幹線を狙えて、かえって定められたポジションでフラットな列車な走行を撮るより、迫力が出るのではないか」(「映画撮影」75年9月号)と考え、東映に使用を申し入れて認められることになった。国鉄の協力が得られないというマイナスの条件が、劇映画に前例のないシステム導入を後押ししたのだ。

特撮の美術を担当したのは『ウルトラマン』などで知られる成田亨。本物と見分けがつかないほどリアリティのあるカットを作り出すための方法を、成田は浜松駅付近の特撮カットを例に、次のように記している。

「レールと手前の何軒かと浜松の駅だけを丁寧にミニチュアーセットを作って、浜松の駅はスチール、カメラマンが一軒づつ撮って来てくれたビルを私の計算通りに一軒づつ白黒写真で焼いてこれを切り出しにして立てて、必要な所だけ油絵の具で着色しました。リアルな浜松の街が出来ました。ミニチュアを作ったらこんなにリアルにならなかったでしょう」(『模型情報』85年6月号)

事実、この場面は本当に全カットが特撮なのが信じがたいほど精巧に出来ており、ミニチュアと写真の組み合わせが絶妙な効果をあげることになる。

こうして各パートの準備が揃い、1975年4月末のクランクインに向けて東映新幹線の速度はいよいよ加速し始めて行った。

巨大パニック映画の公開まで あと70日!

撮影開始直前の1975年4月25日、警視庁は東映に対し、製作自粛を要請する方針であると明らかにした。同日夕刊の「毎日新聞」によると、捜査一課長は「手口を教えたり、模ほう性の強い映画を作ることは問題があるのではないか」と語っている。

この前日にも、東映は警察から警告を受けていた。4月26日公開の深作欣二監督、菅原文太主演の『県警対組織暴力』(1975)について、広島県警は東映の企画製作部長を呼び出し、「各劇場に(東映が)配った宣伝指導書に“広島やくざ戦争の真っただ中、暴力団壊滅作戦の舞台裏”をポイントに書くよう指導している。このため映画が広島県警をモデルにしているかのような誤解を観客に与える」(「スポーツニッポン」75年4月27日)と抗議した。

劇中に登場する警察は〈倉島警察〉であり、西日本の架空の地方都市が舞台になっていた。東映は、広島だけでなく、大阪や岡山などで過去にあった実話を基に創作したものだと反論したが、指導書から広島の字句を削除することと、断りの字幕を挿入することで手打ちとなった。そのため、この作品の冒頭には、〈この物語は西日本の各地で取材した事実を基に創作したものである〉という字幕が出る。

『県警対組織暴力』『新幹線大爆破』への要請も、『仁義なき戦い』『山口組三代目』以来続く、警察との攻防戦の延長にあったと言えよう。だが、東映はささやかな抵抗も試みている。『県警対組織暴力』公開初日には、丸の内東映前に〈倉島警察〉のパトカーが横付けされ、劇中と同じ衣装の菅原文太がボンネットの上に乗って宣伝に務めたが、当初は宣伝部員たちが警官姿になって劇用パトカーで銀座を練り歩く予定だった。流石にこの試みは、所轄の築地署からクレームが入って取りやめになったが。

警察からのクレームが、『新幹線大爆破』に携わる撮影所のスタッフたちのクラフトマンシップを大いに刺激したことは想像に難くない。公開まで残り68日となった4月29日にクランクインしても、映画のスケールからして、通常の撮影方法では7月5日の公開に間に合わないことは明白だった。そのため最初からB班が編成され、続いて特撮班、実写班の合計4班が編成されたというから、撮影所の大半のスタッフが何らかのかたちで本作に関わることになった。

高倉健が、東映東京撮影所内の高揚感を語っている。

「スタジオがピーンと張りつめて、いいムードですよ。カメラも素晴らしいし、いい意味での緊張感と刺激を感じますね」(「スポーツニッポン」75年5月26日)

撮影が軌道に乗った5月12日、新幹線を見下ろす有楽町の交通会館で製作発表が行われた。監督の佐藤純彌、キャストからは高倉健、宇津井健、山本圭らが出席した。

犯人グループの中心人物である沖田哲男役の高倉は、「とにかくシナリオがすばらしい。一気に読ませてもらったのは何年ぶりかな。犯人役でも抵抗感はない。不況で倒産した町工場の社長といったはみ出し人間の、情報社会への挑戦を思い切って画面にぶっつけてみたい」(「報知新聞』75年5月13日)、「この役の全部がむずかしい。だがそれだけにやりがいはある」(「デイリースポーツ」75年5月13日)などと抱負を語った。

5月23日には特撮班も始動。初日は、撮影所の敷地内に作り込まれた山口県小郡付近のミニチュア・オープンセットで、ひかりの隣に救援用新幹線が横付けされて並走するカットの撮影である。撮影の合間をぬって高倉と宇津井が揃って現れ、モニターに映し出されるシュノーケルの映像に、宇津井が「うーん、すごい迫力だ。バーッと目の前に迫った時は、ひかれそうな気がした。ウチの息子にも見せたいなあ」(「報知新聞」75年5月24日)と感嘆した。特撮の責任者となる小西昌三は、「むかしは鉄橋の下へもぐったりして撮ったものですが、このカメラで至近距離撮影はOK」(「サンケイスポーツ」75年5月24日)と、シュノーケルを用いた撮影に自信を見せた。

特撮のみに全て頼っていたわけではない。6月8日には北海道の夕張で、映画の前半に登場するSLの脱線爆破シーンが撮影された。もちろん、国鉄の協力は得られないので、北炭化成工業所専用鉄道を走る9600型機関車を、北炭専用鉄道から200万円で購入。貨車10両を連ねて脱線爆破シーンに挑んだ。貨車に爆薬が仕掛けられて爆発。そのまま機関車が燃料倉庫へ突っ込み、地上30メートルの爆炎が上がる様子が、4台のカメラで捉えられた。撮影を終えて、監督の佐藤純彌は次のように語っている。

「周囲にはなにもないので、事故は全くなかった。貨車に乗っている人たちのシーンは若菜とは別の真谷地炭鉱専用鉄道を利用して撮影しました。なにしろ特撮と違ってこれはすべてホンモノですからね。大変な迫力が出ましたよ」(「デイリースポーツ」75年6月11日)

佐藤にこう言われては、特撮班も黙ってはいない。1か月に及ぶ特撮パートのクライマックスとなる〈新幹線大爆破〉が、6月20日に撮影された。

前夜から東映東京撮影所裏のオープンセットに仕込まれたレールには、11両編成の新幹線が置かれ、2両目の車内に花火用火薬14本が仕掛けられた。爆破を綺麗に見せるために、爆破される車両には、あらかじめ7箇所ほど切れ目が入れてある。

この日の撮影にはマスコミも取材に押し寄せ、午後1時からの撮影開始予定が仕掛けに時間を要し、2時間押して午後3時に開始されることになった。ちょうどロケに出ていた佐藤も撮影所に帰ってきたところで現場へ顔を出し、本番を見守っている。なお、佐藤は特撮の演出にはタッチしていない。

爆発の瞬間を狙うカメラは、ハイスピード撮影のカメラが3台、ノーマルスピードのカメラが1台。スタッフは前面を板で囲った待避壕の中に隠れて爆発を見守った。

新幹線が走り出す。予定していた爆発地点まで来ると、2両目が爆発。ここで脱線することになっていたが、そのまま走行したために取材陣の前まで来たところで2度目の爆発を起こし、一同が慌てふためいて退避する一幕もあった。この新幹線大爆破カットは2回撮影され、2テイク目は予定通りの爆発を見せたが、今度は火力が大きくなりすぎて周囲の木々に燃え移り、ミニチュアの山火事が発生。撮影所内に配置された消防車によって消火される事態となった。

これで特撮カットの撮影はほぼ終わり、羽田空港、滑走路、埋立地を舞台にした終盤の場面を残すばかりとなった。

東映vs.東宝――激突する新幹線

後年、『新幹線大爆破』の宣伝について、特撮ばかりをクローズアップしたのが失敗だったという趣旨の発言を関係者がしていた。だが、撮影当時のスポーツ紙、週刊誌などを見ていくと、それもやむを得なかったのではないかと思えてくる。なにせ1975年5~6月にかけて、日本映画の話題は、『新幹線大爆破』と『動脈列島』(1975)に集中していたからだ。

清水一行原作の騒音公害をテーマにした増村保造監督の『動脈列島』は、東宝の関連会社である東京映画が製作し、東宝が配給した作品である。劇中には、新幹線こだま号が脱線するシーンや、新幹線と並走する車から発信された停車信号の電波によって新幹線が停車する場面があった。

撮影時期も内容も『新幹線大爆破』と重なることから、マスコミは新幹線映画の競作と囃し立てた。もっとも、『動脈列島』は特撮を使わないという方針を立てており、国鉄にも最初から協力を求めなかったという点では対照的な存在だった。

双方の監督も、互いの作品は意識していたようで、舌戦を繰り広げている。1975年6月15日の「報知新聞」から、その発言を引用しよう。

まずは、『動脈列島』の増村保造監督による『新幹線大爆破』批判――「東映は犯人が全学連くずれとか、食いつめた中小企業のオッサンといったざ折した人間にしている。たまたま金もうけの相手に新幹線を選んだだけで、船であろうと、飛行機であろうと同じですよね。動機がはっきりしない。こっちは(略)新幹線公害という社会問題と密着しており、新幹線と切り離せないわけですよ」。

一方、佐藤純彌監督による『動脈列島』批判――「アチラは公害をニシキの御旗にする社会派ドラマなら、何も新幹線でなく公害で真っ正面から取り組めばよい。(略)公害解決の“世直し”のため、新幹線に挑むなんて現代のドン・キホーテですよ。ファンの共感を得られるんですかね。むしろ金もうけという理由こそ今日的でリアリティーがあるじゃないですか」。

どちらも撮影中の発言につき、完成した作品を互いにどう観たのか、語り合ってもらいたかったものだ。

しかし、特撮を使わない『動脈列島』は、『新幹線大爆破』に比べると地味にならざるを得ない。記事になりにくい。配給する東宝では、その辺りも計算に入れていたのか、1975年4月30日に『動脈列島』と、特撮を駆使する『東京湾炎上』(1975)を同時に製作発表した。後者は石油タンカーがシージャックされるパニック映画である。つまり、〈東映vs東宝〉という形になって競い合うことで話題を振りまくことになった。

実際、5月10日に東宝撮影所で『東京湾炎上』のタンク54個が次々に爆破される見せ場の撮影が行われると、さっそく〈石油基地炎上〉の大きな見出しで記事になっている。2日後には東映は『新幹線大爆破』の製作発表を行い、これは各紙が大きな記事として扱っている。

5月18日の「サンケイスポーツ」では、『動脈列島』が撮影を開始したことが報じられているが、同じ欄には、〈露木アナ、東映出演へ〉という見出しで、『新幹線大爆破』にフジテレビの露木茂アナウンサーが出演交渉を受けていることが記されている。記事によると、「露木アナの役割はテレビのニュースキャスター。新幹線爆破事件をキャッチした彼は、テレビの画面から全国の視聴者に、緊迫した事件の進行状況を刻々と伝える設定で、観客へのナレーターといった役割も果たすことになる」と詳細に伝えているものの、社内のセクションの関係もあり、最終的にこの特別出演は実現しなかった。

余談だが、2025年版の『新幹線大爆破』には、元フジテレビアナの笠井信輔が情報番組の司会者役で出演しており、50年越しにフジアナの出演を実現させたことになった。

ことほどさように、〈東映vs東宝〉の宣伝合戦を紙面を通して見れば、いかにして話題を作るかで両者が争っていたことが伝わってくる。特撮の現場を高倉健と宇津井健が表敬訪問すると、各紙が大きく紙面を割いたが、ふたりの健さんが顔を出したのは、もちろんマスコミ対策である。『報知新聞』(75年5月24日)には、〈陸と海で特撮合戦〉の見出しで、新幹線のミニチュアを抱えた高倉と宇津井の下に、『東京湾炎上』で全長7メートルのタンカー2隻がお披露目されたことが記事になっている。

しかし、こうした宣伝合戦を冷ややかに見つめる者もいた。国鉄本社広報部の担当者である。苦々しげにこう語っている。

「東映は初めは全員無事救出されると聞いていたが、新聞広告をみると新幹線が爆破され、真二つに割れている。社会的に与える影響を少しは考えてもらいたい。東宝も脱線させたり、ストップさせたり、性格的には“類似犯”だ。近く国鉄としては正式に抗議する方針でいます」(『報知新聞』75年6月15日)

話題作りに励めば励むほど、国鉄の怒りを買っていたわけである。また、意外なところで被害を被る人物がいた。『新幹線大爆破』と『動脈列島』の両方に出演する俳優である。その一人である鈴木瑞穂は、「双方からあれこれ聞かれましてね。まあ、東映が東宝からスパイがきたと騒いでいますが、東映も、東京映画に、新幹線をストップさせる波長を教えてくれと探りを入れてきたそうですよ。どっちもどっち、痛み分けですよ」(「報知新聞」前掲)と明かしているが、特撮を使わずに新幹線を脱線させたり、停車させるとは、一体どうやって撮るつもりなのか、東映も興味深く見ていたようだ。

では、少し脱線するが、『動脈列島』の新幹線絡みの場面をどう撮影したのかを見てみよう。脱線場面は写真で処理されたが、時速200キロで走る新幹線と車が並走し、新幹線を停車させる場面を映像で見せるのは容易ではない。

名神高速道路の岐阜羽島駅からほど近い木曽川の鉄橋付近に、高速道路と新幹線が至近距離で並走できる区間がある。そこをロケ地に定め、撮影の原一民は製作進行の助手をドライバーに立て、レンタカーでテスト走行を行った。名神高速を時速150キロで走行して新幹線と並走してみたところ、約3秒間は並行走行が実現した。だが、次の瞬間には新幹線は車を追い抜いていった。ところが、しばらくすると、再び車は新幹線に接近していく。ついには新幹線を追い抜くという現象が起きた。岐阜羽島駅が近づいたために新幹線が減速したのだ。これを利用して、新幹線を停車させる見せ場を実写のみで実現させることになった。

本番では、新幹線を停めようとする犯人が乗る車と、撮影のための車の2台が必要となる。それも名神高速道路を一般車が通行している中で撮影するのだから、事故が起きかねない。そこで、カーアクション映画の傑作『ヘアピン・サーカス』(1972)で車のテクニカルアドバイザーを務めた大坪善男に助言を求め、車種とドライバーの推薦を依頼し、現役の若手レーサーが参加して撮影が敢行された。

新幹線を停車させるトリックは、まずはノーマルの速度で撮影を開始し、途中で徐々にハイスピードへ切り替えていく手段が検討された。これによって新幹線が速度を落としていく効果が出せたものの、35mm用のマークⅡというハイスピードカメラでは倍率が5倍に限定されていたことから、いかにも映像技法によってスローモーションにして誤魔化しているように見えてしまう。

そこで、画面内から新幹線以外の動く物(車、木々、線路脇の雑草など)を全て除外したアングルを選び、5倍の倍率でハイスピード撮影を行った上で、コマ伸ばしを加えることで、新幹線が速度を落としているかのように見せることにした。このときカメラのシャッター開角度は45度に設定することで、1000分の1秒で映像は映し出される。そして、手頃な1コマを引き伸ばしてストップモーションさせることで、時速200キロで走っていた新幹線は完全に停車したように見せることが出来た。このとき、オーバーラップを数コマずつかけることで、より自然に停車していく姿を表現した。カメラの構造と現像によるオプチカル処理によって、ミニチュアに頼らずに新幹線を停めてみせたのだ。

上映中止要請と公開の危機

1975年6月23日、国鉄から東映へ、正式に『新幹線大爆破』上映中止を求める要望書が届いた。そこには以下のように記されていた。

〈貴映画の設定がフィクションであるとはいえ、貴映画の内容が特に昨今社会に大きな不安を与えている爆破ということが主題であることにかんがみ、その上映が社会に対して与える影響は、けっして好ましいものとはならないと思考されます。これらの事情を考慮して、この映画の上映計画を中止することを強く要望します。〉

24日の「報知新聞」は、国鉄と東映からの次のようなコメントを掲載している。

「映画が社会的に与える影響を考慮に入れて中止要請に踏み切りました。東映もその点を十分に考え、反省していただきたい。上映を強行した場合の措置については東映の出方をみて決めたい」(国鉄本社広報部)

「国鉄には企画段階で協力を拒否されたが、中止してほしいとは聞いていなかった。(略)現在の新幹線のシステムは完ぺきで犯罪がいかに困難であるか、映画をご覧になればわかるはず。五億数千万円の製作費をかけた映画を中止することはありません」(東映企画製作部長・登石雋一)

6月27日付で、東映は国鉄に以下の回答を送った。

〈映画「新幹線大爆破」は、もとよりフィクションであります。”フィクションといえども犯罪の模倣性がある”という御主張ですが、映画の持つ文化性と観客の理解度は、御想像のような低次元のもとでは決してないと考えております。(略)弊社と致しましては、社会的悪影響よりもむしろ一般には諸種の好影響をもたらすものと考え、御社に対し当初から御協力方を打診致したような次第であります。この弊社の意とするころが御理解頂けなかったことは、まことに遺憾でありますが、さりとて弊社の企画意図は決して誤ってはいないと考えております。その意味で、この映画は貴殿お申し入れの上映中止理由には該らないと存じられますので、貴意にお沿いできかねますことを御諒解願い上げます。〉

東映は、国鉄からの要請を一蹴したのだ。もっとも、国鉄の真意は上映中止ではなく、宣伝の取り扱いではないかという見方もあった。つまり、国鉄が本気で上映中止を求めるなら、国鉄総裁から東映社長へ要望書を送るのが筋だからだ。ところが、実際は国鉄の広報部長から、東映の宣伝部長宛に送られてきていた。これは上映中止が聞き入れられないことは最初から承知しており、宣伝を慎重に取り扱うことを求めることが本題だったのではないか。

というのも、新幹線を爆破する特撮カットの撮影にマスコミを集めたところ、新聞雑誌は、こぞって爆発の瞬間を大きく載せた。モノクロで掲載された写真は、特撮の完成度が高いこともあり、本物にしか見えないほど生々しい。新聞では全面広告も打たれ、新幹線が爆発するイラストが大きく描かれていた。また、劇場窓口では〈あと●日で爆破!〉と煽るのだから、「下手に動くと、逆に映画の宣伝に利用されかねない」(「報知新聞」75年6月24日)と警戒していた国鉄も黙っていられなくなったということだろう。だが、公開直前の上映中止要請は、最高のタイミングで宣伝になってしまったのだが。

一方、東映側は別の理由で公開を危ぶんでいた。公開日まで10日を切りながら、まだ撮影が終わっていなかったからだ。国鉄からの中止要請がニュースとなった6月24日は、クランクアップの日でもあった。

ほぼ順撮りが行われただけあって、最後に残されたのは物語の終盤にあたる羽田空港、滑走路、埋立地を舞台にした場面だった。これらを最終便が出た夜の10時から夜明けまでの7時間で撮り切らなければ封切りに間に合わない。

常識的には、これだけの物量を一晩で撮るのは不可能だったが、撮影所というシステムがそれを可能にした。4班体制で準備にあたり、監督とメインスタッフと高倉健ら出演者は、撤収や仕込みを待つことなく、その場面が撮り終わると、直ぐに次の現場へ急行する。すると次の班が撮影準備を整えており、直ちに本番へ入ることが出来た。こうして時間のロスを無くし、一晩で一気に撮りきることを可能にした。撮影所の底力が『新幹線大爆破』を撮り終えさせたのだ。

とはいえ、撮影が終わっても仕上げの作業が残されていた。2時間半の巨編かつ、撮影当初から4班編成で撮りまくったため、素材が大量にあり、編集にも時間がかかった。完成作品への映倫審査が行われたのが6月30日。公開日まで残り5日だった。

公開前日の7月4日には、夜6時開場、6時半開映で有料試写会が渋谷東映でひらかれた。料金は千円である。舞台挨拶が行われ、佐藤純彌監督、高倉健、宇津井健、山本圭、織田あきら、松平純子が壇上にあがった。開場を待つ観客は約200人。後方には空席も目立ったことが、関係者に微かな不安を与えた。

そして公開初日となる翌日5日。この日は7月最初の土曜日となり、梅雨前線の停滞で都内は時おり小雨が降る天気で、出足が鈍ることが心配された。しかし、銀座の丸の内東映では、午前11時30分の初回前には約130人が行列を作っていた。この回の劇場内の様子を「報知新聞」(75年7月6日)が次のようにレポートしている。

〈いつもは“やくざ映画”ファン、男性中心のロビーは、グループできたOL、小学生、アベックで結構なにぎわい。上下の新幹線のスレ違い場面では「ワーッ!」と声が上がり、爆弾を仕掛けられたひかり号が、静かに停止、乗客千五百人が無事救出されると「ホーッ」とため息がもれるなど、画面いっぱいに突っ走るひかり号の迫力に酔いしれていた。〉

東映宣伝課の山本八州男も「大泉スタジオ通信」(75年7月25日号)で、初日の丸の内東映について、〈昼過ぎには立見が出る程の盛況〉と記していることからも、上々の観客動員を見せていたことは間違いない。山本は〈土曜日曜の動員メーターだけを見ていると、“大”はつかなくともヒットの部類に入る〉と記している。

企画のスタートから1年、東映新幹線は製造所となる撮影所から送り出され、全国の映画館で走行を開始した。

文・吉田伊知郎

素材提供:東映

【参考文献】

『キネマ旬報』『映画撮影』『映画時報』『週刊映画ニュース』『大泉スタジオ通信』『映画情報』『東邦経済』『財界』『鉄道ジャーナル』『日本国有鉄道 広報第186号』 『東映企画製作発昭50年第33号』『朝日新聞』『毎日新聞』『読売新聞』『報知新聞』『デイリースポーツ』『スポーツニッポン』『サンケイスポーツ』『日刊スポーツ』 『週刊サンケイ』『週刊ポスト』『サンデー毎日』『週刊文春』『アサヒ芸能』『週刊明星』『週刊平凡』『週刊宝石』

『少年非行の実態 昭和51年』(京都府警察本部防犯部少年課)、『関根忠郎の映画惹句術』(徳間書店)、『終生娯楽派の戯言(上)』(マルヨンプロダクション)、『クロニクル東映』(東映) 『東映の軌跡』(東映)、『映画監督 佐藤純彌 映画 (シネマ) よ憤怒の河を渉れ』(DU BOOKS)、『東映スピード・アクション浪漫アルバム』(徳間書店)、『高倉健 メモリーズ』(キネマ旬報社)、『SFX-CM大図鑑』(講談社X文庫)

映画『新幹線大爆破』

9時48分、約1500人の乗客を乗せた新幹線ひかり109号博多行は、定刻どおり東京駅19番ホームを発車した。列車が相模原付近に差し掛かった頃、国鉄本社公安本部に、この109号に爆弾を仕掛けたという電話が入った。特殊発火装置を施した爆弾は、スピードが80km以下に減速すると自動的に爆発するという。止まることのできないひかり号は、東京から博多までの1100km超をノン・ストップで疾走する。緻密な計画のもと500万ドルを要求し着々と計画を実行する犯人・沖田と、捜査当局との息もつかせぬ駆け引き、そして運転司令室の頭脳操作……。逃げ場のない極限状態の中、犯行グループ、警察、国鉄職員、乗客、それぞれの人間模様がドラマチックに展開し、全国民が注目する中、列車は驀進する!

監督:佐藤純弥

出演:高倉健、千葉真一、山本圭、織田あきら、竜雷太、田中邦衛、郷鍈治、川地民夫、宇津宮雅代、藤田弓子、藤浩子、松平純子、多岐川裕美、志穂美悦子、志村喬、山内明、渡辺文雄、永井智雄、鈴木瑞穂、丹波哲郎、宇津井健

© 東映

1975年7月公開

Amazon Prime Video / Netflix / U-NEXT / HULU にて配信中

「新幹線大爆破 ネガスキャンリマスターBlu-ray」

日本映画史上に名を残すパニック映画の傑作が、高画質のネガスキャンリマスターBlu-rayで蘇る

2025年10月8日発売

4,950円(税込)

発売・販売:東映ビデオ

©東映

「新幹線大爆破 ネガスキャンリマスターBlu-ray 豪華版」

海外版の本編&予告編等を収録したボーナスディスクや、当時のラストシーンのシークレット感が窺える2部構成の復刻台本、復刻海外版パンフレット、復刻チラシ2種、スペシャルブックレット、特製収納BOXなどの豪華特典がついたスペシャルコレクション

2025年10月8日発売

19,800円(税込)

発売・販売:東映ビデオ

©東映